夢みる道化のような芸術家の肖像

「道化は跳んだ 高く 高く!〔……〕

転がっていった 諸星のなかへ」

バンヴィル『綱渡り芸人のオード』

姉との口論の果てに出た「ロマンティックで何が悪い?」というセブの開き直りは、彼のパーソナリティーを物語る以上に、作品そのものの特性を物語っている。これは純然たるロマン派の映画なのだ。「青」がノヴァーリスやゲーテに代表されるロマン派の色であるとしたら、ロマン派の道化性にも触れないわけにはいかない――セブとミアは何度も何度も失敗を繰り返す、時代錯誤なドン・キホーテ型の道化なのだから。現代のドン・キホーテである二人は、風車を巨人と勘違いして突進していく老騎士のように、運命の輪に突き進んでは甲斐なく翻弄される。ヘンリー・ミラー曰く、「道化は行動する詩人だ。彼は自分の演じる物語そのものだ。それは、くりかえしくりかえし語られる同じ物語だ」(『梯子の下の微笑』)[12]。

反復の道化である彼らは、墜落の道化でもある。「頂上」を目指して女優やジャズ・ミュージシャンを目指す彼らロマン派の末裔は、その飛翔と同時に常に墜落の予感に苛まれる。地面に叩きつけられた瞬間、それはもう芸術家ではなくただの道化と転じる。ジャン・スタロバンスキーはその事情を『道化としての芸術家の肖像』でボードレールに仮託して以下のように語っている。

《同時に二つの公準をたてる》詩人ボードレールは、芸術家に対し、道化(ブフオン)と軽業師(サルタンバンク)の姿に託して、飛翔と転落、高みと深淵、「美」と「悲運」という矛盾した使命を授けた。[13]

本書の訳者である詩人の大岡信はこうしたロマンティック・フールの在り様を、「要は、このような建設意志が、まさにその巨大な燃焼、上昇意志のゆえに、理想の偉大さと自己自身の卑小さとの矛盾に最もするどく引き裂かれざるを得ない」のだと見事に要約してみせた[14]。「冬」に最悪の出会いを果たしたミアとセブは、「春」にプラネタリウムにおいて愛を確信し、遊星軌道を描きながらワルツを舞い、上昇螺旋を描いて宇宙にまで飛翔するが、「夏」も終盤にさしかかると、仕事のすれ違いで大喧嘩に発展し、セブが「女優の分際で君に何が分かる?」とミアに悪態をついたところで、物語は「秋」(Fall)に突入する。これは言うまでもなく墜落(fall)のダブル・ミーニングでもあるのだろう。ミアはこの後、単独公演『さらば、ボールダーシティー』の渾身の演技にも拘わらず、「才能ないね」という客の心無い言葉に絶望し、遅れてやってきたセブに感情的になって怒りをぶつける。

このように互いに互いを傷つけあう「夢みる道化」には、少しばかりの狂気が宿る。ミアが歌う「オーディション(夢みる愚者)」の中に、「一かけらの狂気が、世界の新しい色彩の扉を開く鍵になる」(“A bit of madness is a key to give us new colors to see.”)という、作品テーマの中心となるようなワンフレーズがある。愚者の狂気(madness)だけが世界を賦活し、色彩を与えることができるとこの歌は高らかに宣言する。『オズの魔法使い』のドロシーも、少しばかりの狂気で世界をモノクロームからテクニカラーに変容させたことをここで思い出すべきだろう。これは「夢みる愚者」にのみ許された魔術的権能なのだ。

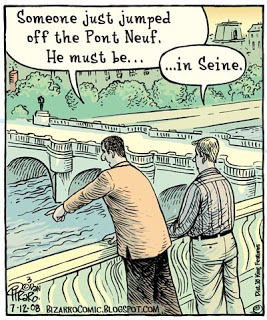

またこの歌のなかで、ミアはおばがセーヌ川に飛び込んだと突拍子もなく歌う。意味もなく、何度も、凍ったセーヌ川に飛び込み、おばは風邪を引いてしまう。それでも彼女はやめようとしない。この寓話めいたエピソードは明確に〈愚者=夢みる者〉の喩えであるが、音韻論的にもこの歌は愚者を模倣していることが分かる。すなわちセーヌ川を意味する“Seine”が英語で「セイン」と発音することから、そこに入ることすなわち“in the Seine”は、冠詞を取ってしまえば(あるいは強調しなければ)ほぼ「イン・セイン」となり、“insane”(狂気)なる愚者と骨絡みの単語に接近するのである【図7】。種村季弘『ナンセンス詩人の肖像』を引くまでもなく、愚者と言語遊戯が切っても切れない関係にあることから推し量ると、これを単なる付会と片づけることもできない。そもそも映画劈頭を飾る曲であり、物語全体の内容に言及のある「アナザー・デイ・オブ・サン」に “Could be brave or just insane”という歌詞があり、「狂気」は『ラ・ラ・ランド』の抱え込むテーマの一つだ。これに加えてハイウェイのミュージカル・シークエンスの後で、車内でオーディションの一人稽古をしていたミアが躓いたセリフが「純然たる狂気(pure lunacy)」であったことも考えあわせれば、これはもはや単なる偶然の一致では済ませられない問題だろう。

図7.ダン・ピラーロによる一コマ漫画より。“insane”(狂気)と“in Seine”(セーヌ川に)の発音がともに「イン・セイン」であることからくる駄洒落。自殺を風刺したようなこの一コマ漫画の地口を、『ラ・ラ・ランド』はある種の「面白真面目」な道化的身振りで反復してみせた。

この歌が世界の価値を反転させてしまった。昨日の愚者は、今日の王となる。笑われ続けてきたミア・ドーランは、5年後の冬には世界の頂上(=サミット)であるハリウッド・スターにまで上り詰めた。ドン・キホーテのごとき道化的反復行為が、サブヴァーシブな価値反転を起したのだ。

道化としてのセブの機能も無視できない。「フールの失恋」というテーマはチャップリン映画の至る所に見られるが、ラスト40秒のセブとミアの息をのむ眼差しの交換は、『街の灯』の花売りと浮浪者のそれを思わせもする[15]。しかしチャーリーと花売りは決して結ばれることはないだろう――両者のあいだに絶対に埋められない断絶を、見る者は痛々しいまでに感じざるを得ない(この点は後の章で「相互メドゥーサ的」という概念で説明する)。ところでチャップリンの名前をここで出したことには大いに意図がある。渋滞のハイウェイで最悪の出会いを果たしたミアとセブはそのクリスマスの夜に再会することになるが、その直前でミアが歩く道路の横にはハリウッド・スターの肖像が群れを成して描かれた壁がある。ここで唯一ミアが目を止めるのがチャップリンだったことは、ラストを暗示するための――殆ど気づくか気づかないかのレベルの――伏線であろう【図8】。

図8.チャップリンの肖像に目を向けるミア。この直後にセブと出会うことを思えば、ここで『街の灯』のチャップリン=道化のような失恋をセブが経験することは予告済みということになる。

セブがホーギー・カーマイケルが座ったというスツールを家宝のように大事にし、最終的に「セブズ」にも飾ってしまう点も、彼の代表曲「スターダスト」を念頭に置くことで「フールの失恋」の主題を喚起するものとなる。平岡正明によれば、「『スターダスト』という曲はカーマイケルが1927年、母校インディアナ大学の校庭で夜空をあおいでいるときに生まれた失恋のメロディをもって、雰囲気も内容も決定されて」しまったという[16]。つまりセブはチャーリーやカーマイケルのように恋に破れる愚者であり、観客を哀しみのどん底から救い出す「スケープゴート」なのである。スタロバンスキーによれば、スケープゴートはしばしば「道化」と呼ばれたが、彼はそれを踏まえて以下のように述べている。

チャーリー・チャップリンは、その偉大な映画のほとんどすべてにおいて、若い娘や子供を救うべく、おあつらえむきの瞬間に登場するが、自分自身は性懲りもなく最低の屈辱をくりかえしなめさせられるのである。チャップリンが底知れない人気を博している理由は、おそらく彼が犠牲となる救済者という原型に、みごとなやりかたで血肉を与えよみがえらせた点にあるだろう。彼はこうして、現代人の意識の中に綿々として保たれてきた太古からの心的渇望に応えたのである。[17]

セブは「太古からの心的渇望に応えた」道化として、チャップリンの系譜に連なる。古代の儀礼の話が出たが、だとすると「エピローグ」における「ありえたミアとセブ」の妄想は、たった一日だけの戴冠/奪冠が繰り広げられるカーニヴァル的映像と解釈はできまいか(もちろん奪冠されるのは現夫だ)。バフチン的カーニヴァル解釈のグロテスクネスを極度に排した形で、イマジナリーなレベルではあるが、道化のセブはたった7分間だけ世界の王になる。デヴィッド・ボウイは「ヒーローズ」で「僕たちは王になれる、たった一日だけ!」と歌ったが、それよりさらに切り詰められた時間の中で、セブは束の間の王権を手に入れる。ユング派道化学者のウィリアム・ウィルフォードが『道化と笏杖』で書いた以下の内容は、セブを想定して書かれた――というより『ラ・ラ・ランド』の主題を掴んだと――思いたくなるような記述だ。

「かも知れなかった」ことどもと現在に於いて馬鹿々々しく戯れるフールは同時に、フールとノン・フールとを問わず我々の誰よりも先にあり、我々にとって重要なものであり続ける過去というものを我々に思い出させる。[18]

最愛のミアとの「かも知れなかった」過去と戯れるセブは、「道化の精神史」で過去のフールにつながる集合無意識の顕現である。すなわちコンスタンティン・フォン・バルレーヴェンの言葉を借りれば、「ジャック・タチやチャーリー・チャップリン、さらにはドン・キホーテといった人物はすべて、時間をこえた人格内容とストイックと思わせるほどの性格特徴をそなえる非時代的な存在なのである」[19]。エンドクレジットに覆いかぶさるようにしてセブが最後に演奏した曲は、彼が崇めるビル・エヴァンスの「愚かなりし我が心(My Foolish Heart)」だったと夢想するのは、それほど愚かなことだろうか? あるいは、それが「諸星の街」(City of Stars)が産み落とした「星屑」(Stardust)――カーマイケルのあの旋律――であったと思うことは?

「愚かなりし我が心」を噛み締めるセブは、チャーリー・パーカーにもまた心酔していたことから、当初は自分の開くジャズバーの名前をパーカーの愛称である「バード」にちなんで「チキン・スティック」にしようとしていたことを思い出そう。というのも端的に「鳥」は道化の属性なのである。平岡正明が『チャーリー・パーカーの芸術』の中で興味深いことを語っている。

パーカーは鶏だ。バードという綽名からどの種類の鳥類を連想するかというと、クラブ「バードランド」の商標は擬人化されたむく鳥であるが、おおかたのファンは、ヤードバードつまり鶏を想定しているだろう。騒々しくて、バカで、滑稽で、助平で、喧嘩っぱやくて、食うと美味い。[20]

このようにフールと鶏がセットであることは、ウィルフォードが『道化と笏杖』の第1章「幻影としてのフール」で詳らかにしている。あるいはもっと端的に、エマ・ストーンもジャンキー役で出演する映画『バードマン』で、ブロックバスター映画で頂上を極め、その後に下降線を辿った「バードマン(鶏男)」を、マイケル・キートン扮する復帰をかけた芸術家(=俳優)がかつて演じていたことからも、飛べずに地面を走り回る「鶏」――キートンがパンツ一枚でNY市内を走り回るシークエンスに注目――が「道化のような芸術家の肖像」であることが見えてくる【図9】[21]。

さて、高みを目指して敢え無く墜落するロマンティック・フールは、すべからく心の傷を負う。「フラジャイル(脆さ・壊れやすさ)」というミアとセブの属性から見えてくる、ロマン的なるものの淵源まで辿っていくことでさらに議論を発展させていきたい。

図9.地上を走り回る「道化のようなバードマン(鶏男)の肖像」。この映画に鳴り響くジャズ演奏から、「バード(鶏)」の愛称で親しまれたチャーリー・パーカーを連想することはさほど馬鹿げたことではない。

2 Responses

Comments are closed.