2018年夏の大作アニメーション映画として話題を集める『ペンギン・ハイウェイ』。小説家・森見登美彦の原作を今回映像化するのは、2011年に設立されたアニメーション制作スタジオ、スタジオコロリドだ。スタジオ設立時のメンバーでもある監督の石田祐康は、学生時代の2009年に制作した『フミコの告白』が文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の優秀賞を受賞し、その後も短編を中心に魅力的な作品を世に送り出し続けてきた気鋭のクリエイター。初の長編監督作である今作においては「短編のような密度を維持するのは難しかった」と語る彼だが、その内容はファンタジーと日常性が絶妙に交差する、「世界の捉え方」に関するある種の哲学も内包された手ざわりに仕上がっている。石田と同じくスタジオ設立初期からのメンバーであり、今作においてはキャラクターデザインを手がけた新井陽次郎にも加わってもらい、この豊かなイマジネーションに満ちた傑作の背後にある制作プロセスと思想に迫った。

(聞き手:北出栞、田中大裕、横山タスク/構成:北出栞)

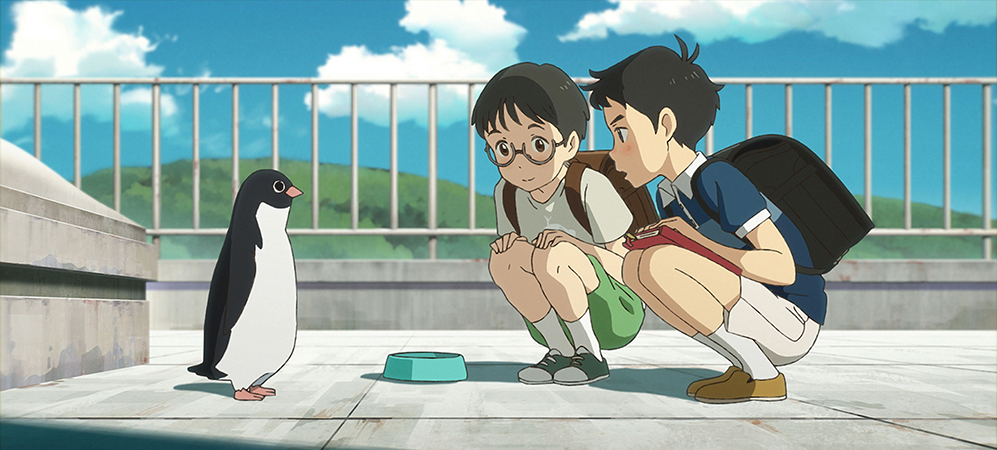

©2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

『ペンギン・ハイウェイ』の制作体制について

――今作『ペンギン・ハイウェイ』では、前作『台風のノルダ』(2015年)からちょうど監督とキャラクターデザインの役職が反対になっています(『台風のノルダ』では新井が監督、石田がキャラクターデザインを担当)。こうした柔軟な体制の変更が可能になっている背景には、スタジオコロリドならではの意思統一のされ方があったりするのでしょうか。

新井陽次郎(以下、新井) 逆に意思統一をしていないからこそ、いまの状態があるということだと思っていて。制作体制は作品のスケールによって変わってくるというか……いまは長編がメインのスタジオになってきましたけど、人や作品によって作り方を変えることで組織としての循環が生まれるし、健全でありつづけるには必要なシステムだと思っています。

――なるほど。そんな中、石田さんは今回初めて長編作品を監督して、監督という役職に対する認識や、作品の作り方に変化はありましたか。

石田祐康(以下、石田) やはり、単純に長いということと、物量の多さと、それに付随する人の関わりの多さですよね。どんな風に人に頼ってやっていくか……最初からわかっていたことではあるんですけど、短編のときのような濃密さを維持するのは難しかった(笑)。だから作画においても、もちろん新井君の力も借りましたし、美術においても、いままでの短編だったら自分でやってしまっていたところを、ベテランの方々の力を借りしました。色彩設計、撮影……すべてのセクションにおいてそうですね。自分の中では大きな変化ですけど、一般的な目で見たらそれが当たり前だと思います(笑)。

――実際、クレジットを拝見しても様々なクリエイターがスタッフとして参加されていますよね。テレビアニメで活躍されている方々のほか、個人作家としても活躍されている久野遥子さんといった名前も目を惹きます。

石田 久野さんは、自分と同じように学生時代から自主制作的に作品を作られていた方で、(作品自体も)目立つ存在で。職業アニメーターとしてずっと仕事をしていると忘れてしまいがちなニュアンスが絵の中ににちゃんとある人だと思っていました。ちょうど同じクラスメイトだった子がスタジオにいたものですから、これは縁だと思い紹介のもと早速お願いしました。実際のカットを描いてもらう案もあって、そこまでは叶わなかったんですけど……その手前のアイデアの段階、ペンギンが空き缶から変身する際の動き方だったり、ペンギンそれ自体のデザインや〈ジャバウォック〉のデザイン案、あとは〈海〉の見せ方だとか、そういったラフデザインの工程で協力していただいて。そうやっていただいたアイデアをもとに、最終的には現場のアニメーターが描いていったんです。

石田祐康監督

キャラクターやモーションのデザインについて

――ちょうどデザインのお話が出ましたが、今作ではアオヤマ君やお姉さんといった人間のキャラクターとともに、ペンギンやジャバウォックのようなキャラクター……だと単純には言いがたい存在が同居しています。特にペンギンは子どもにも親しみやすい可愛らしさがあるとともに、空き缶などが変身した、どこか非生物的な、不気味な存在としても描かれているようにも感じました。デザインするにあたり、そうした微妙なニュアンスは意識されたのでしょうか。

新井 ペンギンについては本当に何度もやりとりをしていて。タイトルにも入っているくらいですから、久野さんのほうでもすごくデフォルメされたグニャグニャしたもの、四角っぽいもの……いろんなパターンを挙げてくださったんです。結局、監督の(夏休み映画ということもあって)もうちょっと子どもが観ても怖くないように……という判断もあり、そうしたデフォルメの効いたものは採用されないことになったんですが。

監督自身が最初に描いていたものは、目が小さいかなりリアル寄りの見た目のペンギンだったんです。それはこの世界にペンギンが現れたということに、ディテールとしてもリアリティを出したいという意図があったんだと思います。そこに僕はより「かわいさ」を入れていこうとしたので、バランスをとってこういう絵に落ち着きました。

©2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

――確かに、実際のペンギンと比較すると目が大きく描かれているように感じます。

新井 実は(石田監督は)当初「ペンギンをキャラクターっぽくしたくない」と言っていたんです。これはつまり「ペンギンに意思を持たせるかどうか」問題で。作品の中でペンギンは世界のバグに対する、ある種の抗体のような存在なので、そのペンギンが意思を持っていていいのか、という話をしたことがあって……ちょっと描いてみていいですか?

新井陽次郎氏

新井 こういう風に目を離して描くと、あまり意思を持っていないように見えますよね。でも、目を寄らせて描くと意思があるように見える。

――目の焦点が合ったような。

新井 そう。それでこのように(目を寄らせて)描くとキャラクターっぽくなりすぎるので止めよう、という話が監督からあったんですね。それでペンギンたちはいまのような描かれ方になりました。ラストのいわゆる「ペンギン・パレード」のシーンとかはアニメーターの川野(達朗)君(『フミコの告白』でキャラクターデザイン、作画を担当)が描いた、わりとかわいいペンギンもいたりするんですが(笑)、本編の意図としては、あまりキャラクターっぽくなりすぎると〈海〉との関係性も崩れてしまうし、あくまでプログラム的な存在として描きましたね。

石田 そうですね。全体的には黒目が真ん中にあり、ヌボーっとしていて何を考えているかよくわからないものとしてペンギンを描いていると思います。「ペンギン・パレード」はとにかく勢いのある、お祭り騒ぎのようなシーンなので、キャラクターっぽいペンギンが上がってきてもそのまま通していたりもするんですが(笑)、全編を通じてバランスは取れたかなと。

――人間のキャラクターも、子供から大人まで様々な人物が登場しますね。それぞれの作画による描き分けはどのようになされたのでしょうか。

新井 (ホワイトボードに描きながら)アオヤマ君は四角っぽいフォルムで構成していくやり方をしていて、お姉さんは女性らしく丸っぽい形で、二人の大小関係を強調しながら描いていったんですね。それでこの二人を中心としつつ、まわりにいろんなキャラクターが出てくるのでそのバランスを意識しながらデザインしていきました。アオヤマ君はカクカク動かして、あまり「ながら動き」をさせないようにもしました。お姉さんは「ながら動き」もするし、曲線的な動きもするという感じですね。

(次ページに続く)

2 Responses

Comments are closed.