※本対談記事は『エクリヲ vol.13』「ポストクリティークⅡ――来たるべき批評のために」から抜粋掲載したものです

――前号の『エクリヲ vol.12』でポストクリティークについての特集を組みました。現代において批判/批評理論が陥っている機能不全と向き合い、その後を模索する英米あるいは仏での展開を日本に導入する企図がありました。現在、日本で批評家として活動を続けるお二人からはそれらの議論はどう見えますか。

大澤聡(以下、大澤) 本来、「ポスト」は次の何かが来るまでの移行期の只中にある人間が、とりあえず暫定的に使う接頭辞ですね。ポストモダンでいえば、「ポスト」が延々のっぺりと続く時空を私たちが生きており、それは結局のところ、モダンが乗り越えられてなどいないのだということをはからずも証明してしまっている。あれと同じで、クリティークに「ポスト」を付けるしかないのは、私たちがまだクリティークが有効な世界にいるからではないでしょうか。ポストクリティーク論者たちもポジティブなヴィジョンを打ち出せているわけではない。きっと未決の否定形のまま、いくつもの「ポスト・ポスト」を生むだろうし、意地悪く言えば「ポスト」のインフレしかもたらさないような気もしています。ここでも「ポスト」かよ、と。

そして、クリティークの「あと」を考える作業はクリティークとは全く別の場所にある思考によってのみ可能となるはず。とすれば、私のような人間にそれができるとはとても思えないんです。そもそも、本当に「ポストクリティーク」などと口にしてしまってよいのか……とはじめると今回の特集を卓袱台返しにするようで身も蓋もないんだけど(笑)。杉田さんはこの五年、取り憑かれたように次々と本を出されましたね。

杉田俊介(以下、杉田) 僕は元々、ゼロ年代に批評と運動(ロスジェネ論壇、障害者介助)の交点からものを書いてきました。その後、運動に一度燃えつきて書けなくなってしまったんですが、文芸批評的な印象批評の手法でサブカルチャーを論じる、というやり方で再び書けるようになった。その場合、作者と作品(テクスト)は分けて考えるべきだ、というテクスト論的な姿勢はとりませんでした。「文は人なり」「作品は人間なり」であって、しかしそれは人格批判とは違う。人格批判って、人間としての〈作者〉の複雑さを、わかりやすい「人格」に切り詰めることでしかなくて、むしろ作者と作品が絡み合う場所に非人格的な「人間」が見えてくる。そう考えました。

テクスト論には違和感があったけど、カルチュラル・スタディーズ、ポストコロニアル批評のような「正しさ」にものめり込めなかった。それらは現代のPC(ポリティカル・コレクトネス)的な「正しさ」の批評へと流れ込んだわけですが。それからもう一つ、二〇〇〇年代に流行したアーキテクチャ批評にもあまり乗れなかった。アーキテクチャ批評には統治功利主義とかリバタリアン・アーキテクトみたいな統治者の視線が隠れていて、それはのちにプラットフォームやセミナーを組織できる人間、キュレーションのできる人間が強いんだ、という価値観を生み出したと思う。そのように、テクスト論でもカルスタ、ポスコロでもアーキテクチャ批評でもなく、人間主義的な印象批評にいちばん手応えがあったんですね。当初は。

大澤 それを私が「現代日本の批評」(『ゲンロン』1、2、4号掲載。のち講談社より単行本化)の中で「実存主義化する批評」「ロマン主義化する批評」と整理した、と。

杉田 とはいえ、四〜五年前からそうした「人間」主義的な批評にも限界を感じはじめて――対象を様々に変えつつ自己劣化を繰り返してしまうから――、それとは別の批評の方法を探りたいとも思ってきました。文芸誌で純粋にテクストと向き合って強度のある批評を書く、それだけでいいのか、という違和感もあったし。

近年は色々なスタイルを試行錯誤しているのですが、自分の本で一番ポストクリティーク的な問題意識を持っているのは、たぶん『戦争と虚構』(作品社、二〇一七年)という本だと思う。文芸誌とTwitterの境界線上で書いたような本です。マルクスやカントなどの大文字の固有名による批評と、ネット上の匿名の呟きがフラットになってしまう、そうした状態で批評は成り立つのか――ポストクリティークってそういう状況だと僕は受け止めているんですが、『戦争と虚構』では、そこからどうすれば「新しい読者」や「新しい観客」が生成してくるか、そういうことを考えようとはしていました。不十分であれ。

そのうえで、現代は「批評家の時代」から「自己啓発家/キュレーターの時代」へのシフトが生じていて、自己啓発セミナーやサロン的な場を組織できる人が大きな影響力を持っている。けれどもこれは、もう少し大きな目で見れば、現代は勉強会の時代、読書会の時代なんじゃないかとも思う。大澤さんは『批評メディア論』(岩波書店、二〇一五年)で集団的知性の可能性を検討されていましたね。僕自身で言えば、最近は『対抗原論』(二〇一九年〜)という雑誌を櫻井信栄君と編んだり、すばるクリティーク賞に関わったり、笠井潔さんや長崎浩さんの叛乱論研究会や、藤田直哉さんらの所属する限界小説研究会に参加したりしてきました。亡くなった室井光広さんの『てんでんこ』(二〇一二年〜)や、少し前に群像新人評論賞を受賞した川口好美さんの手作り文芸誌『練習生』(二〇二〇年〜)とか。それらの場に同時並行的に関わりつつ、ポストクリティークの時代における集団的知性とは何か、読者や観客とは何か、そういうことを考えてみたい、と前号の『エクリヲ』を読んで感じました。

大澤 いまあげてくださった「集団的知性」というタームで私が文章を書いたのは二〇〇〇年代半ば、院生時代のことです。ちょうどインターネットが世間に定着しきったタイミングでしたから、集合知モデルやネットワーク理論の動向にも触発されながら、モダン特有の個人主義なり作家主義なりが抱える限界をどうやれば突破できるか、それをひたすら考えるところから出発しました。社会思想や哲学や批評のテキストを思想家に還元させず、かといってテクスト論でももちろんなくて、さらに政治性に落とし込むのでもなく、相互参照の網の目の中でアイデアが生成する空間全体を読む。

だけど、その直後に取りかかった『批評メディア論』ではそれをもっと先鋭化させて、言説空間ではなくて、インフラや場そのものといったマテリアルな位相へと焦点をシフトさせました。完全に無人称化して、メディアに語らせるわけですね。斎藤環さんが毎日新聞の書評でアーキテクチャ批評の到達点だみたいに褒めてくれていたけど、たしかにゼロ年代の東浩紀さんたちの活動の影響もいくらかあったと思います。

二〇〇〇年代半ばというと、八〇年代にテクスト論、九〇年代にはカルチュラル・スタディーズやポストコロニアル批評が席巻したあと、それらも一巡して、次の一手を模索しないといけない段階にありました。二〇〇七年に韓国で開かれたシンポジウムに登壇したのですが、とにかく「次の時代の理論を考えたいんだ」と壇上で展開して、フロアがぽかーんとなったシーンだけ覚えています。私も理論のことで頭が一杯だったんだと思う。だけど、人文系の研究者たちは一世代上の人たちの到達点を着々とインダストリー化させていくことで延命をはかっていました。それは理論とは無縁でしょう。

テリー・イーグルトンが『アフター・セオリー』を書いたのが二〇〇三年ですね。それから、本誌前号の特集を読んで知ったんだけど、ブリュノ・ラトゥールの「批判はなぜ力を失ったのか」が二〇〇四年。驚くべきことに、ラトゥール論文には現在のポストトゥルース的状況がほとんど書き込まれています。ポストモダニズムや社会構成主義の劣化版が一般に酷使されていった先のディストピアが予言的に描かれるんだけど、あれから十七年、状況はご存じのとおりだし、理論的な仕事は現実に介入できずにいる。というより理論が何なのかみんなわからなくなってしまった。

杉田 たしかにそういう感じはありますね。

大澤 あの頃、二〇〇八年創刊の思想誌『思想地図』の巻頭にその模様が収録された創刊記念シンポジウム(「国家・暴力・ナショナリズム」)でも社会構成主義の隘路が議論されていました。右も左も社会構成主義的な物言いにはまっている、と。他方、杉田さんは仲間たちと『フリーターズフリー』(二〇〇七年〜)の活動を立ち上げていた。『批評空間』(一九九一〜二〇〇二年)が積み残した「批評と運動」という課題を独自のかたちで読み替えて、現場からボトムアップ式に理論を練り上げる実践をされたわけでしょう。

当時は、まさにポスト『批評空間』とでも呼ぶべき状況で、新たな思想誌がぽこぽこと誕生したし、それぞれが各自の持ち場で「ポスト」について考えていた。裏を返せば、ポストモダン的に現場が分散したタコツボのごとき言論状況ができあがって、それを統合するパースペクティブなりその先の理論なりは誰も持てずにいたんじゃないでしょうか。というより、持ってはいけない雰囲気すらあった。そうこうしているあいだに、本当の「敵」はメディア革新に乗じて着々と地ならしをしていたわけです。

杉田 現在は自己啓発の時代であると同時に、「批評家から書評家へ」というシフトが進んだ状況にも見えます。外国文学や世界文学の翻訳、紹介なども盛んです。事実、いまは文化の情報量が多すぎるから、効率的に功利的に状況をマッピングする書き手が重宝される。とはいえ、大澤さんが『批評メディア論』で試みていたのは、そうしたマッピングではなくて、ジャーナリズムやメディアによる存在拘束性を引き受けながら、いかに集団的知性によって文化の「全体性」を回復するか、ということだったと思うのですが。

大澤 リタ・フェルスキの『クリティークの限界』って、『批評メディア論』と同じ二〇一五年に出ているんですね。どちらも批評の可能性の条件を問題にしている。人は何をもってそれを批評と見なすのか。フェルスキは「ムード」を問題にし、私は「メディア」で解いてみせたわけです。ポストクリティークは過渡的な戦略としてメタクリティークたらざるをえないというのが私なりの回答です。その意味で、時代と逆行するように、つとめて意識的に「全体性」をキーワードに設定しました。

さっきあげた『思想地図』の創刊イベントで登壇者の白井聡さんがカルスタ的なものにエンパワーされない、読んでいてワクワクしないということをしきりに言っていて、共感しながら読んだ記憶があるけど、理論でも実証でも、とことん突きつめると読む人をエンパワーするものだと思う。『無能力批評』(大月書店、二〇〇八年)を読んで勇気づけられる読者が出てきても杉田さんは困るだろうけど、絶対にそれはいる。

ところが、その二〇〇〇年代半ばに社会的に求められるようになったのは、対象や読者に忠実なバイヤーズガイドですよね。正解や効能をいかにコンパクトに教えてくれるかこそが重要で、他人の作品をダシに使って自己を語ろうもんなら、「お前のこたぁどうだっていいんだよ」とノイズ処理される。意図せざるポテンシャルを炙り出すこともぜんぜん期待されていない。それって誇大広告だから(笑)、商品説明として失格なんですよね。小林秀雄は「自己を語る」ことで批評を月評(書評)から離陸させたいと焦っていたし、実際、一九三〇年代後半にはそれに成功するわけだけど、そこから七〇年ほどで近代批評のモードの命脈は尽きてしまった。その先、残念な意味でのポストクリティークの流れはまちがいなくあると思います。

二〇〇〇年代前半に社会全体の社会学化や心理学化が進んで、後半になると数理実証的な近代経済学や情報技術論がマウントを取るようになる。二〇一〇年代だと脳神経科学などですかね。その背景には、学問や批評にまで効用のアカウンタビリティを要求する社会還元主義の圧力があるし、それをテクニカルに支えているのはエビデンス主義の全面化です。そこに成果主義やメリトクラシーがのっかる。「書評家の時代」はそうした二〇〇〇年代の批評を取り巻く条件の変化とパラレルな関係にあります。

杉田 伝統的な批評の作法としての熟読・精読に対して、フランコ・モレッティが提示した「遠読」のような話がありますよね(『遠読』、二〇一三年)。ビッグデータで作品の束を解析してエビデンスに基づいて研究していく。それに対してデイヴィッド・ダムロッシュやエミリー・アプターらのように、世界文学論のような動向もある。伝統的な人文学と現代の情報化・デジタル化以降の科学をどう交差させるか、という問いがあります。前回の『エクリヲ』にインタビューが掲載された石田英敬さんと東浩紀さんの共著『新記号論』(ゲンロン、二〇一九年)では、人文学と脳神経科学の両軸から読書論を考えるようなあり方も紹介されていた。そうしたデジタル化以降、インターネット以降の読書論とかはダメですか。

大澤 いや、面白い試みだと思いますよ。もっと素朴なレベルで旧式の人文系をひとつとってみても、理論の時代の反動と、いま言ったエビデンス主義の圧力とで、二〇〇〇年代以降、研究は個別具体の実証へとトレンド回帰します。時あたかもデータベースやデジタルアーカイブがどんどんと整備されていくタイミングで、おかげで従来とは別次元の発見もいっきに増えました。新資料はわんさか発掘されるし、たとえば小説だとコーパスを計量的解析にかけることで、作家の手癖や無意識を機械的に炙り出せるようにもなる。暗闇の深層を素手で探り当てては手品のように見せていたところを、深層ゼロのフラットな地点でオートメーション化したわけです。批評家のセンスや芸の部分を機械的に、それもかなりの精度で再現ないし超克できてしまう。再魔術化ですね。落合陽一さんの用語を借りて「魔法」と言ってもいい。

では、蓮實重彥らのテマティスムはコーパス的世界では意味を持たないのかといえば、そうではないですよね。その決定的な差分に言葉を与えるところからなんじゃないでしょうか、ポストクリティークって。

杉田 大澤さんの絶望が僕にはあまり理解できていないのかもしれません。たとえば棋士の藤井聡太さんが、大事なのは人間がAIに勝つか負けるかという話ではなく、機械と競うことで棋士としての人間の能力が拡張し新たな次元に入っていくことだ、みたいなことを言っていました。他者としての機械や人工知能とともに、人間の感覚や知性も非人間的な方向へと変貌し変身していく。そうした他者性の感覚は、ラトゥールのアクターネットワーク・セオリーにも通じるし、ダナ・ハラウェイによるサイボーグ・フェミニズムとか、人間と犬が伴侶となって拡張家族的に共進化していく云々……という議論とも通じるのかなと思いました。

脳性マヒの小児科医である熊谷晋一郎さん、あるいは発達障害当事者の綾屋紗月さんたちの「当事者研究」という研究方法がありますが、それはたとえばアマルティア・センらによるケイパビリティを重視するリベラルな障害論の行き詰まりを更新した面があると思う。つまり近年、身体障害者の自立生活運動、発達障害に関する知見、依存症者のAA(アルコホーリクス・アノニマス)やダルクの実践など、それぞれの当事者性に基づいて別様に発展してきたイシューがクロスして、化学反応を起こし、急速に新しい思想や実践が生まれつつある。國分功一郎さんの『中動態の世界』(医学書院、二〇一七年)も依存症者の実践的認識がベースにありますね。あるいはカトリーヌ・マラブーの仕事とか。障害者や病者の話はそれこそサイボーグ・フェミニズムやトランスヒューマニズム等の話にも繫がりますし。僕にとっては批評って、そうやって、運動と理論の「中間」(あいだ)で実践されていくもの、というイメージなんですね。

だからたとえば認知科学や進化生物学などによって、人間理性を中心とした思考のシステムそのものが問い直されていく中で、クリティークもまたそれらの地殻変動と全く別のもの、無縁のものとも言えないのではないか。現在の批評状況は結構面白いんではないか。批評と運動の交点から新しい理論が生まれつつある、という進行形の長い革命過程の途上にあるのではないか。それはあまりに楽観的にすぎますか。

大澤 まったくそのとおりなんですが、そこで求められるのはもう「批評」ではないんですよね。現場の当事者やそれにぴったり伴走できる半当事者のような人間だけが必要なのであって、メタなポジションからエビデンス抜きに、こちらの議論をあちらの議論と繫げてみるといった乱暴なことをやる人間は求められていない。いまはそれぞれが成果を持ち寄ってオープンに対話していく共同研究型の時代です。だけど、ある種の属人的な無謀さが難所を突破することもかつて幾度となくあったはず。そのチャンネルがなくなろうとしている。

――熊谷さんらによる当事者研究が持つ可能性についてより具体的に伺えないでしょうか。それはこれまでの人文学的な試みとはどこが異なるのでしょうか。

杉田 熊谷さんは障害者解放におけるエビデンスや科学性を大事にする人で、かつての「青い芝の会」等のラディカルな健全者文明批判を受け止めつつ、それを普遍化しようとしていると思います。そうした科学性によって、発達障害者や依存症者の言説と接続しあえる側面が見えてきた。しかもそれはたんなるエビデンシャリズムではなくって、別の科学、障害や難病の身体性や神経多様性とともにあるオルタナティブ科学のような可能性を秘めている。ハラウェイが、科学の普遍性はじつはジェンダー・バイアスを前提にしているんだ、と言っていましたけれども。

当事者研究は、有名な北海道浦河の「べてるの家」から出てきたもので、個々人の病気や障害の特異性を前提としつつ、複数の参加者のミーティングによる「研究」を通して、病気や障害のデータベースを積み上げていって、さらにそれを外側の社会へと開いていく。もともとは統合失調症の人たちの技法だったものが、他の精神疾患や引きこもりの人々などにも参照しうるものになってきた。もちろん逆に、当事者研究の場でセクハラが生じて、フェミニズムなどの認識が当事者研究を変えていく、等の相互作用もありうるわけですけれども。

先ほどの読書会・勉強会的なものの話も、たんに複数の人々が参加して解釈の多様性が出てくる、という話ではなくて、そうした場そのものに当事者研究的な側面がありうるのではないか。解釈のみならず存在の多様性が当たり前になっていくというか。僕は根がアナキストなので、「下」から草の根的に多様な小集団が出てきて、世の中のシステムや価値観がじわじわ変わっていく、というのが健全だと思っています。現在のように善悪や真偽の基準が複雑に多様化してしまうと、小集団がタコツボ化したり、カルト化・オンラインサロン化していく危惧もありますが、それぞれの集団の実践が星座のように関連しあって、思想や理論も少しずつ活性化していけばいいのではないか。

大澤 『群像』で昨年から連載している「国家と批評」はそういった草の根的なグループ知というか、メディア横断型のネットワークの生成プロセスそれ自体を一九三〇年代という舞台の中でどうにか描こうとしています。近代的な主体が結節点としてネットワークの網の目に溶け込んだ間主観的な次元に焦点を当てる。あれこれの研究会や文化団体の動向に異様に紙幅を割いているのはそのためで、もちろん実践としてもそこに可能性を見ています。だけど他方で、歴史的な広いスケールで見ていて実感するのは、時間性に耐えて残るのは結局のところ特定のテキストと固有名だけで、その周りに付随したあれこれの運動は別の時代にほとんど伝承されないということなんですね。そうした実践こそが時代や歴史をつくっているにもかかわらず。

杉田 たとえばソクラテスや孔子やイエスのテクストも、元々は書き言葉で残されていなくても、弟子やアカデミアの関係者がそれを継承して、書き残して、数百年、数千年単位で現在のような形になってきましたよね。それはデジタル化時代の現在、ミクロなレベルでも言えることではないか。

ポストクリティークについては、近代的な意味での狭義の批評と、人間存在がもつ普遍的な批評を分けて考えた方がいいと思う。ざっくりいえば、古代ユダヤ教の律法をイエスが批評的に脱構築し、読み替えたところからキリスト教が出てきたとも言えますし、あるいは孔子が学びの園を作って、そこから弟子たちが孔子の言葉を集団的に批評し合って、長い時間をかけて儒学の源になるようなテクストを作っていった。それを朱子が読み替えて朱子学ができ、日本に輸入されて伊藤仁斎や荻生徂徠が……というような世界史的なスケールでのテクストの読み直し、批評の系譜があると思うんです。

僕らはインターネットによって理想社会が生まれるという幻想をすでに抱きえないけれども、オンラインとオフライン、デジタルとアナログの境界線上から、新たな批評の場、新たな読者や観客が生まれてくる、という可能性を見ていくことも大事ではないでしょうか。

大澤 私もその線のつもりなんだけど、それが最終的に固有名に収奪されていく罠についても考えたい。ソクラテスやイエスだけが残って、そこにあった集団的な営みは消えるわけでしょう。さっき例に出した小林秀雄は資本主義下のジャーナリズムの無統制をなんとかしたいと言って仲間たちを集めて同人誌『文學界』を運営します。そこには集団批評が存在したんだけど、遠くから眺めれば、小林とドストエフスキー論しか残らない。これをどう考えるか。理論はつねに共通貨幣のごとき固有名とセットになって流通するし、いまはそれへの忌避感から地域通貨ばかりになって理論面が衰退している。そのどちらとも違う次元で考えています。そして、それは当事者性問題の限界を突破する作業とも構造的に通底していると思う。

杉田 スピノザが『エチカ』に自分の名前を署名しなかった、という姿勢がすごくいいなと思ったんですね。しかしだからこそスピノザの生の姿勢が、彼の理論そのものに刻まれているのではないか。市場やメディアで流通してカリスマ的な感染力をもつ固有名ではなく、かといって完全な匿名でもないような境地――無私というか無名の境地があるのではないか。たとえば近代以前の寺子屋のような場では、理念的には、近代的な意味での教育者はいなかったのかもしれない。つまり、学問的な先行者はいるけれども、重要なのはあくまでも対等に学び合える関係であり、無限に学び続けられるための場(学びの園)であって。千年単位の学問、世界史単位の知の前では、人間はラディカルな意味で平等に学び続けるしかないのでは。そこに無名で無私な「ただの人」の平等性が開かれてくるというか。そんなことも思うんですけれども。

大澤 私自身、そういうことも言ってきたわけだけど、それでは杉田さんのこれまでの仕事の最良の部分を消すことになりませんか。もっと言うと、自分のことしか考えられなかった人間が成熟したというだけの話になってしまわないだろうか。

杉田 ロマン的な実存性は僕の弱みだけれども、強みでもあったらいいなとは思いますね。数年前に、自分の書いた本を全部読み返したことがあって、あまりにもひどいと思った。これは全くの「無」だと。やっぱり何らかの思想もしくは理論が必要だと。そういうものを書けたとき、自分のこれまでの批評も許せるのかなと考えています。いずれにせよ、書いたり読んだりする場と当事者的な活動の現場を――社会運動であれ障害者介助であれ読書会・勉強会の場であれ――クロスさせて、それらを相互に連環させていかないと、批評や思想の言葉がじわじわと枯死してしまう、という予感はしています。

大澤 「この私」から出発した杉田さんがいまは別の境地に行こうとしているのに対して、私は徹底して無人称的なシステムに語らせることから出発して、いまでは人間性や主体の一歩手前まで来つつある。逆方向に進むわけですね。

――ここまで個別具体の理論はあるものの、それが大きな潮流にならなかったことに対する議論がありました。一方で、ここ数十年の批評の不振を反省的に受け止めるポストクリティークの議論には理論化への抵抗感も底流にあるように感じます。つまり、方法論と化せば、批評はツールとして形骸化した「クリティーク」になってしまう。特に英米系の議論は理論化を周到に避けているようにも映ります。

大澤 最初に言ったように、理論をツールと見る無理解が跋扈している状況はさておき、先ほどの私の大雑把な整理はふつうグランドセオリーの空無化というフレームで説明します。ポスト冷戦期におけるマルクス主義の失効に起因しますが、無限に理論を振りかざすことが警戒され、「全体性」が隣とのやさしい「対話」に取って替わる。領海侵犯はしないからあなたもこちらに入ってこないでといったセグメンテーションが進み、超域的に流通する固有名がなくなる。残るは個別実証と当事者証言だけ。本当にそれでいいんだろうか。

群像劇っぽく思想家の個別の人生や男女の恋愛関係にまで踏み込む「国家と批評」は、『批評メディア論』の地点からの退却や転向ではないかと見る向きもあると思います。人間を一ミリも描かず、環境分析に徹する『批評メディア論』のほうがよっぽどポストクリティーク的だった。ただ、いまの私がやりたいのは素朴な評伝の並列ではもちろんなくて、個々の批評家や思想家が抱くヴィジョンが転送され、反射し、模倣されていく相互交渉のネットワークの中に置かれることによって、意図せざる変形をこうむり、その連鎖がひとつの場を生成するプロセスのスケッチなんです。個別の理論が積分的に積み重なるわけではないんですね。一九三〇年代前半の典型的な新官僚のひとり松本学は、自分が弾圧する左翼の日本プロレタリア作家同盟の組織モデルをお手本に、右翼の日本文化連盟をこしらえて日本主義的な文化運動を立ち上げるんですが、まさに国家側も反体制側もネットワークによる陣地戦を展開していた。たとえばそういう構造をいまは人間の側から見たい。そこから理論とは何かを示せればと。

――大澤さんの新作がほとんど小説とも言える物語になるとは予想していませんでした。同時代的に千葉雅也さんや岸政彦さんのような研究者が小説を書いていることはどう思いますか。

大澤 『週刊読書人』で與那覇潤さんと対談したときにもその話題になったんですが(「歴史喪失のあとに〈歴史〉を取り戻す」、二〇二〇年三月二七日号)、ひと昔前だったら年長世代の存在の影がオブセッションのようにつきまとって、それが書くものに緊張感を生みもすれば、逆に書けなくもさせていた。だけど、すべてが「ハラスメント」で片づけられてしまう時代、全部フリーになりました。鎌田哲哉さんたちが二〇〇二年に創刊した雑誌は『重力』だけど、いまの批評や学問の世界は完全に無重力です。近代主義を駆動した教養主義的な知的抑圧の替わりに、SNS的世間やコンプライアンスがその座を占めています。

「国家と批評」は読みようによっては実存的だし、物語化の罠に自分からはまりに行くようなもので、以前の私ならまず書かなかったと思う。『批評空間』ほかあれこれの呪縛から解放されたのかもしれません。その分、たんなる知的怠慢に陥らないよう別の孤独な闘いを強いられもするわけですが。似た現象は同時多発的に各所で進行しているんじゃないでしょうか。たとえば、イヴァン・ジャブロンカの『歴史は現代文学である』(二〇一四年)は歴史学や社会科学の「書法」を文学とのあいだで刷新することをうたったマニフェストのような学術書ですが、かつてであればとうてい受け入れられなかったと思います。『私にはいなかった祖父母の歴史』(二〇一二年)はジャブロンカ自身による実践編ですし、もっと小説成分を増やすとローラン・ビネの『HHhH』(二〇一〇年)になる。問題はそれらの成果が個別の偶発的な事例として消費される事態にあります。

杉田 ポストコロニアリズムやポストフェミニズムのように、「ポスト」はつねに両義的な言葉だと思うんですね。植民地主義は終わったはずなのに、支配と非支配、加害と被害が複合的な形で残り続けて、その混沌の中で何事かを思考し続けるしかない。ポストクリティークもそうで、それは逆に言えば、そうした「終わったはずのものが終わらない」状況の中にこそ潜在的な可能性がある、ということなのではないか。僕らは依然として弁証法的に――それ自体が近代主義の呪縛なのかもしれませんが――歴史を捉えた方がよくて、「ポスト」とは、新しい批評や思想や理論が産み落とされるための準備期間なのかもしれない。

ポストトゥルースにしても、安倍晋三やトランプが辞めれば自動的に解決される、ということではない。リー・マッキンタイアの本(『ポストトゥルース』、二〇一八年)のようにエビデンスへの信頼を回復すればなんとかなる、という話だとも思えない。たとえば、真偽や善悪ばかりか自然法則さえも偶然的に変容するかもしれない、という徹底的な相対性(非人間的な不確実性)の思考が思弁的実在論の面白いところだと思うんですよね。現状に引きつけていえば、気候危機や未知のウィルスの登場によって人類は全く無意味にたまたま絶滅するかもしれないし、たまたま生き延びるかもしれない。「ポスト」を生きるとはそういうことではないか。

僕は千葉雅也さんの『意味がない無意味』(河出書房新社、二〇一八年)は画期的だと感じたんですけれども、極論すれば、ポストトゥルースな世界でいいじゃん、むしろそれを徹底しようぜ、っていう思想だと思ったから。唯一の真理があるわけではなく、事実は複数あってめちゃくちゃだし、他者は何を考えてるかわからないし、いつ裏切るかもしれない。それがデフォルトな世界の中で、頭空っぽにして行動しようぜ、いつか本物のバカになろうぜ、っていう本だと思った。真実とフェイクが区別つかん、他人は何考えてるかわからん、この先どうなるのかわからん、ってちっとも困っていないのがよかった。だけどそこを突き抜けると何かが生まれてくる、という予感があって。

読書会・勉強会というのも、唯一の真理なんてなくても、無数のわけのわからないアクターたちが寄り集まって、断片的なファクトがバラバラに散乱する中で、それでも何かを考え続ければいいのであって。当事者研究の場がそうであるように、自閉症者や発達障害者やうつ病者やメンタルヘルスの人々などが平等な関係性の中に参入してくる。ポストトゥルースの先にはそういう光景があるのではないか。公共性には複数的な「現れ」があるだけだ、とハンナ・アレントは言ったけれども、理性的な合意形成や生産的な対話だけではなく、それこそ狂人の唸り声や小鳥の囀りだって重要な「現れ」かもしれない。そうしたミクロな断片的な言葉たちが積み重なって、たとえ大文字の理念はありえなくても、中程度の理想が作り上げられていく――それも含めて全体性なき後退戦なのかもしれないけど、僕はもう少しそうした可能性をゆっくりと考え続けたいです。

大澤 それでもなお、横の連結ではなく全体性を確保できるとどこかで思ってしまう私は、まだまだ絶望が足りないのかもしれません。だけど、過渡期に生きる人間にも人生は存在するのであって、人間中心主義をポストヒューマニスティックに乗り越えるにしても、すべてがのっぺりと自動化されたデジタルな自然の中で、あくまでそれを統合する人間の側に軸足を置きたいと現時点の私は思っています。それがもともと人文学や批評の使命でしょうから。

(了)

大澤聡(おおさわ・さとし)

一九七八年生まれ。批評家、メディア史研究者。近畿大学文芸学部准教授。著書に『批評メディア論:戦前期日本の論壇と文壇』、『教養主義のリハビリテーション』。編著に『1990年代論』、『三木清教養論集』『三木清大学論集』『三木清文芸批評集』など。現在『群像』にて「国家と批評」を連載中。

杉田俊介(すぎた・しゅんすけ)

批評家。『対抗言論』編集委員。すばるクリティーク賞選考委員。著書に『フリーターにとって「自由」とは何か』『無能力批評』『宮崎駿論』『長渕剛論』『非モテの品格』『宇多田ヒカル論』『ジョジョ論』『戦争と虚構』『安彦良和の戦争と平和』『ドラえもん論』『人志とたけし』等。共著に『百田尚樹をぜんぶ読む』『相模原障害者殺傷事件』『東日本大震災後文学論』等。

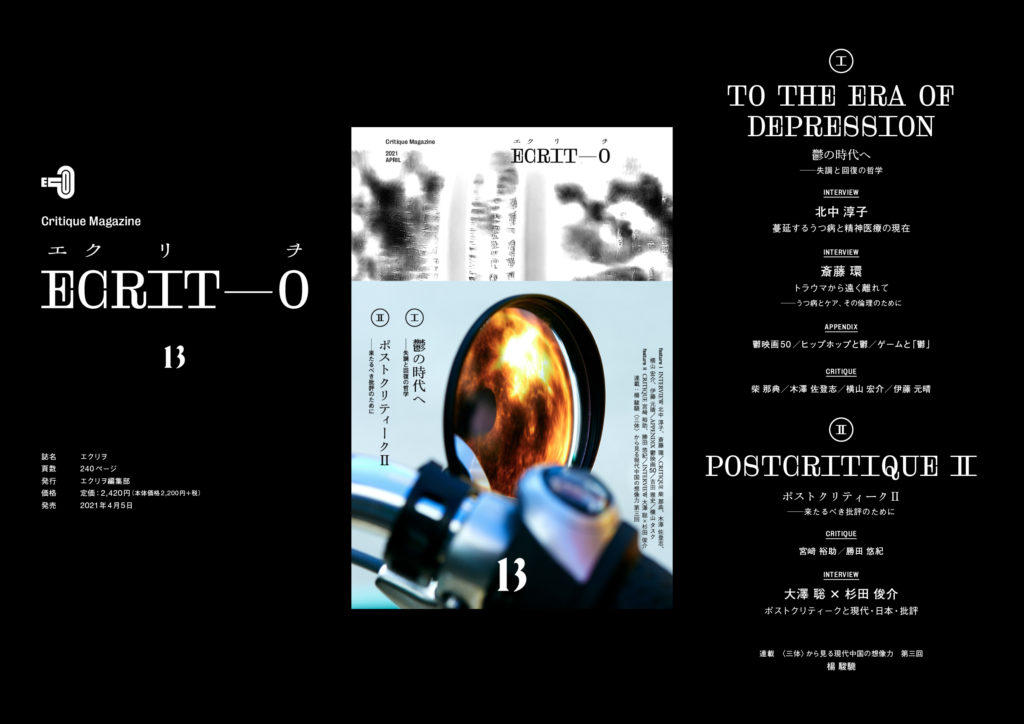

【CONTENTS】

◆特集Ⅰ 鬱の時代へ――失調と回復の哲学

Interview

北中淳子

蔓延するうつ病と精神医療の現在

Critique

柴那典

2020年代ポップカルチャーとメンタルヘルスの行方

Interview

斎藤環

トラウマから遠く離れて――うつ病とケア、その倫理のために

Appendix

鬱映画50

伊藤元晴、山下研、横山タスク、若林良

ヒップホップと鬱――ゲトー・ボーイズからケンドリック・ラマーまで

吉田雅史

ゲームと「鬱」――不可能性の経験

横山タスク

Critique

木澤佐登志

終わるまではすべてが永遠

横山宏介

物語は傷だらけのまま進む――ジャンプ漫画の「鬼ごっこ化」から考える成長と憂鬱

伊藤元晴

『インサイド・ヘッド』から『ミッドナイト・ゴスペル』へ――「私」さえいなくなれば、きっとこの苦しみも悲しみもなくなる

Series

〈三体〉から見る現代中国の想像力 第三回

宇宙から遠く離れて――『三体Ⅲ:死神永生』について

楊駿驍

◆特集Ⅱ ポストクリティークⅡ――来たるべき批評のために

Critique

宮﨑裕助

情動の退隠――フロイトと現代ポピュリズムの問い

勝田悠紀

距離、あるいはフィクションの恥ずかしさについて

Interview

大澤聡×杉田俊介

ポストクリティークと現代・日本・批評