データとレイヤー、「写真」の表出

清水 天文写真にも同じようなテーマが現れるんですよ。天文写真っていうのは、もともと電波で送られてくる情報で、光や温度や密度などの様々なスペクトルの情報が火星や木星から送られてくる。そのデータの塊は人間が理解するには情報が膨大すぎて、まだ星にも何にも見えない。そこから、宇宙の星空に見えるレベルにまで情報を梳くわけで、そうしてできた画像をNASAは提供している。言い換えれば、すべては加工写真なんですね。さらに、これはトーマス・ルフのテーマでもあるけれど、あれは誰も見たことのない風景ですよね。まあ機械が見た(?)ということでいいんでしょうけど、でも火星の映像でも何でも、それが本当にそういう姿かといえば、誰にも分からないでしょう。データの塊から我々に画像を提供するときにそれらしく変換をしているわけであって、色だってどうして分かるんだ? と思います。

――宇宙の写真の色っていつも気になりますね。

清水 彼らは自然科学者なのだから、もちろん変換に客観的な根拠はあるんでしょうけど、でも誰も実際には見たことがない色だという事実は変わらないでしょう。そういう意味でも天文写真は面白い。ルフがテーマにするのも当然だと思います。

あと、写真性の話でいうと、ハイライトあるいはブレボケなど、写真の写真らしさを真似する絵画がある。例えばリヒター(13)とか。リヒターの言葉では「シャイン」と言われるけど、要は「レイヤー」のことで、はっきりとレイヤーが感知されるときに我々はある種の透明感を感じるため、そうすると写真らしい、映像らしいものになる。

レイヤーというのはなかなか面白くて、近代絵画を導いたものですが、実は目に見えない、存在しないものですね。モネの絵は睡蓮を描いているのでも、水面に映った周りの風景を描いているのでもなく、池の畔の木々や頭上の空の映り込みの上に睡蓮を点々と置く。すると睡蓮が浮かんでいる面が示唆され、その面に全部が映っていたと分かる。つまり、モネが描いているのは水面というスクリーンであって、まさに映像を支えている非物質的な面です。それは存在しないし描かれてもいないけど見える、そういう脳内現象です。これが、モネが写真から抽出したことです。一八七〇年代を過ぎると、もうクールベもドガもマネも、みな写真に基づいて絵を描いていました。それぞれの作品における写真の意義は異なりますけどね。

だからレイヤーを感じさせる絵画は写真的です。日本にもリヒターの影響下にある画家はたくさんいますが、それはいわゆるハイパー・リアリズムではないところで、写真を描く人です。例えば、丸山直文は技法的にはステイニング(14)だけど、ぼうっとしたステイニングで上下対称の画面になっているとその間に水面が見えてくる。すると、ある種の写真性が漂い始めます。僕はそのように写真と絵画の関係を考えています。透明なレイヤーという制度を共有している限り、写真と絵画のあいだに区別はありません。

それから画像検索の問題に戻ると、写真には「見ているようで見ていない」という問題があると思います。映像や画像は情報量が大きすぎて、意識へのインプットに限界がある。森山大道の写真集が良い例で、ほとんどが断ち切りで頁数も分からないから、あの写真はどこにあったかな、と探すときに苦労させられます。画像検索の際には「何」を検索するかを特定できない限りは、当然ながら検索はできないわけです。言葉だったら情報として同定することは容易いですが、画像検索は何らかのプログラムがデータに基づいて画像検索をしているわけで、そこには人間による同定は不在です。不在というか、原理的に不可能なのではないかと思う。

私たちは石の写真を見れば石と同定しますが、プログラムによる画像検索はそれを別のものと同定するかもしれない。写真が面白いのは、そこに写されているものが人間の知覚や意識、記憶とリンクしたりしなかったりすることではないでしょうか。人間は写真を見ているときは、何を見ているのかが実は分からないのです。本当は何を見ているかが、後からしか分からない。そのことを意識的に作品化しているのが木村友紀さんです。写真は我々が決して一つの安定した輪郭を持つ存在ではないということを教えてくれるメディアの一つだと思います。

日本における写真受容とSNS写真

――写真史における「セルフポートレート」と、SNS文化における「セルフィー」に接点はあるでしょうか。例えば森山大道さんもセルフポートレートをよく撮っていました。

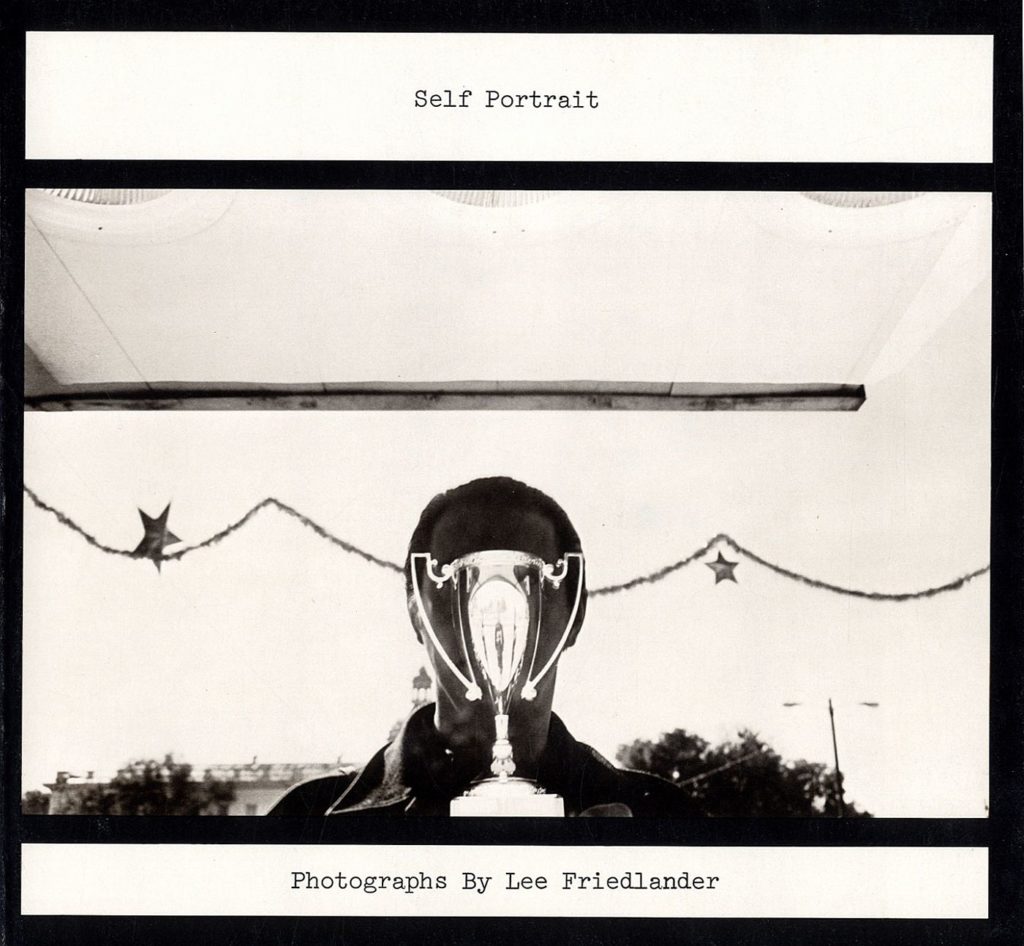

清水 たしかに森山大道の写真にセルフポートレートはたくさんありますね。彼は偏執的に、カメラを構えた自分の自写像を撮っている。自分の影だったり、鏡に映っていたりするタイプの自写像は、一九九〇年頃から頻出します。写真を撮っている自分のポートレートという自己言及的な写真には、もちろんお手本があった。それは一九七〇年に出たリー・フリードランダー(15)の『セルフポートレート』です。「写真を撮る自分を写真に撮る」というコンセプトで作られた写真集ですね(図4)。

フリードランダーは先に言及したモダンからポストモダンへの移行期の写真家です。「あるがままの現実」があってそれを「あるがまま」に記録に残すことが写真の使命であり、人間は色眼鏡で世界を見てしまうが、カメラアイというニュートラルな視点を通じて社会はあるがままの真実の姿、つまり零度の世界に戻ってくれて、それが解放であり自由でありそして真実なんだ……という考え方そのものが通用しなくなってくるのが、一九六〇年代頃からです。一般的には社会の情報メディア化が始まった時代とされ、つまり自分が実際にものを見る以前に、写真映像で「あるがままの世界」が来るべき新商品として頭にインプットされるという社会ですね。

近代写真の枠組みを支えてきた概念のフレームが揺らいでくるのが一九六〇年代です。「かけがえのなさ」とか「たった一つのアイデンティティ」が揺らぐ危機感、それに対していち早く反応したのがポップ・アートです。初期のポップ・アートはそうした危機感に導かれている。ウォーホルが良い例ですが、死刑執行や事故といった、その人にとって重大でたった一度の出来事を何十回も複写するわけですね。とてもシニカルだし、ウォーホルの一種の絶望を感じられますね。「あるがままの現実」がもう存在しない――どういう意味で「無い」のかというと、先取りされてしまっていると。当時であれば、良い例が旅行会社ですね。僕たちはエンジェル・フォールも知っているし、朝の水分を吸って逆立ちする砂漠の変な虫も知っている、見たこともないのに(笑)。つまり外部性なるものが、広告の世界に収奪されていると。そして外部性こそが、物を売るときに一番大切な要素になってしまった。「リアル」とか「ナチュラル」とか言わないと物が売れないのはいまも同じですよね。こうして資本主義が巧妙になってきて、モダニズム写真はそこで危機を迎えたわけです。写真家が信じてきた「あるがままの現実」が商品として流通する時代に、写真家たちは一斉に、いままで信じてきたものが信じられなくなってしまった。それが一九七〇年前後で分水嶺となって、多くの写真家たちはリアリズムから離れていくのです。でも、それにもかかわらず「いまここで写真を撮っている俺」だけは残っている! というわけで「セルフポートレート」が最後の避難場所になるわけですよ。なんとも暗い話ですけれども(笑)。

こうしたことがアメリカでは一九七〇年代に起こるわけです。フリードランダーやゲイリー・ウィノグランド(16)の世代は森山大道らと同世代なのですが、まさに分水嶺をまたぐ世代なのですね。だから、アナログとデジタルの分水嶺の現在から見て面白いし、現に復活している。ウィリアム・エグルストン(17)やスティーブン・ショア(18)とか。ただし、ここで日本での受容の話になるのですが、有名なアメリカ人の写真家の回顧展で何か記憶に残っているものはありますか?

――……ロバート・フランク展ですかね。

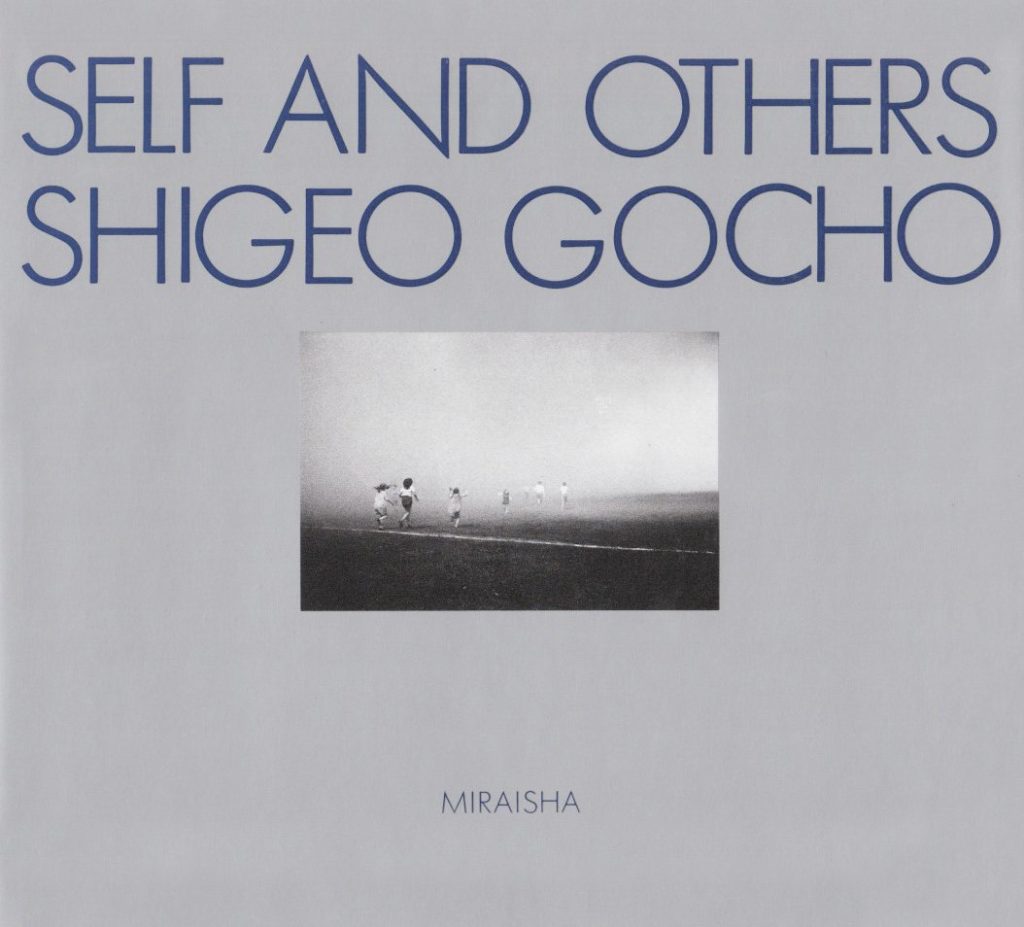

清水 そう、そうなりますよね(笑)。ロバート・フランク(19)は一九五〇年代の人ですから、日本のアメリカ写真の受容はほぼそこで止まっているわけですよ。本当はその後のショアやフリードランダーたちの検討が必要なのにね。ただ、彼らと同世代の荒木経惟(20)や森山大道や中平卓馬(21)は日本でもちろん有名だしファンも多いけど、よく考えるとあまり回顧展はない。その理由はやはり、まず論じ方が難しいのだろうと。もう一人、牛腸茂雄(22)がそうですね(図5)。彼は「いまや写真がリアリズムから離れていっている」という国際的な流れを意識していた。もはや写真について考えない写真というのはありえないと考えたため、彼の写真は自己言及的なのです。ですが牛腸は一九八三年に若くして亡くなり、その系譜は続かなかった。つまり日本でも七〇年代に写真のポストモダニズムがあったのに、受け継がれなかったのです。

日本の八〇年代は、いわゆるニューアカブームが到来して「ポストモダン」が大々的に日本へ入ってきたのですが、日本ではモダニズムの復習みたいになってしまった。だから、そのとき一番流行った言葉が「リアル」なのです。例えば「表象の彼方のリアル」とか「表象の奈落」(蓮實重彥)とか、まさにモダニズムの枠組みが復活しました。映像文化全体がそういうモードになって、とにかく「リアルだ」と。

そうではない写真、つまり「表象の外部にあるものが立ち現れる場所が写真なのだ」、「印画紙に焼き込まれるかけがえのない痕跡」云々という考え方を脱構築する写真は七〇年代にあったのですよ。日本の写真に関する批評空間も、それを巡って動いていたけれど切れてしまった。おそらく、中平卓馬というカリスマが倒れたからでしょう。七〇年代には豊かな批評空間があった。それが時ならぬモダニズムの「リアル」モードに押し流されてしまっていましたが、ようやくここ十年来、現代美術の作家たちとともに復活している。

――中平卓馬は牛腸茂雄の作品に対して距離を取るような発言を残していますが、彼らは「写真の特性が感じられる写真」を撮ったという点では共通しているでしょうか。

清水 『provoke』の人々は「リアル」が商品化されるという状況に自覚的で、素朴に「表象の外部」を持ち出したりはしませんでした。その代わり「リアル」を場所を持たない極限として設定し、そこにひたすら漸近するという戦略を採ります。情報メディア社会に流通する数多の写真に対しての中平写真の自己言及性とは、写真による写真批判ということです。キーワードのように言われる「アレ・ブレ・ボケ」は、写真という映像に対して、写真の物理的条件を表面化して見せつけることでもあるから、なるほど「写真の特性が感じられる写真」と言えるでしょう。ですがその目的は、あくまで写真の否定的極点である「リアル」にあります。極限としてのリアルに漸近すればするほど、既存の写真イメージは傷だらけ(アレて、ブレて、ボケる)になるのです。言い換えれば「リアル」は、既存の写真の中の傷(「奈落」ですね)としてのみ認められる、と。つまり彼らはモダニズムの枠組みを放棄していないのです。しかし、牛腸はその枠組みに従っていません。

それが中平には怠惰な「ミミズの日々」に見えた。牛腸における「写真の特性」とは、写真の物理的条件のことではなくて、写真という環境であり関係性です。具体的には、(例えば撮影者と被写体が)対になること、対称性ということです。これは写真というメディウムに縛られてもいない。彼の写真と、彼のロールシャッハ図形のようなドローイングの仕事は、「対」「対称」という本質を共有しています。

みなさんの言うように、写真研究/批評は始まったばかりで黎明期であるという言い方もできるのでしょうが、実は写真は絵画や彫刻と違って、ペリーが来航したときには日本には写真が来ていたからね。

――想像よりも早く普及したんですね。

清水 一つの商売になるまでに普及していった。そして普及しているということは、当然、写真論もあるわけです。遅くとも一九二〇年代から、日本の写真論はほぼ百年の蓄積があるのです。一番写真論が出てくる一九三〇年代には、ヴァルター・ベンヤミンの写真論などがありますね。ベンヤミンを当時の日本人が読んでいたかどうかはよく知りませんが、ラースロー・モホリ゠ナジ(23)などのバウハウス系は読んでいたでしょう。実際、当時の日本人が撮った写真はモダンで全く遅れてなどいない。それどころか、日本における写真のモダニズム受容はそのまま太平洋経由でサンフランシスコやロサンジェルスのリトルジャパンにも及んでいるわけです。例えば、エドワード・ウェストン(24)が初めて個展を開いたのは日本人のギャラリーでした。当時、文化の風は東から吹いていたわけですから、アメリカの西海岸は一番遅れていると思いきや、一方で太平洋経由でモダニズムを受容した人たちが西からやってくるわけです。また、メキシコもモダニズム華やかなりし場所だから、ロサンジェルスやサンフランシスコよりも、メキシコやリトルジャパンの意識高い系日本人の方がウェストンの写真を理解できた。

時差ができたのは、先述した七〇年代の流れが日本でうまく受け入れられなかった時期だけです。でもそれはしょうがない。なぜなら一九七〇年の日本に情報メディア社会なんか到来していなかったのだから。情報メディア社会が前提とする社会の豊かさに、十年かかってようやく追いついた。

――その時差は現在どうなっているでしょうか。

清水 僕が思うに、二〇一八年現在では特に遅れていることはないと思いますが、過去に日本では写真批評というジャンルが一回忘れられてしまっています。八〇年代は雑誌『déjàvu』(25)を舞台として飯沢耕太郎(26)が日本の写真史を振り返るなど、啓蒙的な実践はありました。しかしみなさんの雑誌のような、哲学との連携はあまりなかった。いま、映像論の人はドゥルーズを当然のように(論文や批評に)使うでしょう。でも、八〇年代には一部のフランス文学者を除いてそんな批評はないですよね。伊藤俊治(27)の著作や、バルトの翻訳が出ていたくらいでしょうか。

その後、アメリカの写真批評が非常に進んだんです。それは他意なく言って、本当に進んでいると思う。だから、英語圏の写真批評ないし美術批評が世界に波及していくという、英語のヘゲモニーができちゃった。それこそロザリンド・クラウス(28)の『オクトーバー』(29)とか。でもバッチェン(30)とマノヴィッチは二人ともアメリカ人ではないんですよね。その脱中心的なところが面白い。

――バッチェンはオーストラリア人でしたね。

清水 そうですね。マノヴィッチの『ニューメディアの言語』は映画を一つのフィルターとしたニューメディア論でしたが、著者本人も「言語」と言うとおり、基本的には技術的なハードウェアの話ではなくてソフトウェアの話をしていましたね。歴史家であるバッチェンが「デジタルメディアが出てくる以前にデジタル的なものはすでにあった」と言うのは勉強になります。

物理的な機械にこだわらない「写真」のあり方は、それこそアリストテレスの木漏れ日の話、カメラ・オブスキュラ、モネの水面と同じ、プロジェクションの見方の流れからきているわけです。当然、デジタルカメラはそれとは違うものの見方、あるいは「見る」ことの原理を変えてくる。例えばトーマス・ルフは、デジタルの「フォトグラム」(31)という原理的に矛盾したものを作っている。たぶん、ルフもゲームをしていると思うんです、子どももいるし。ゲームの中で写真が撮れるのであれば、ヴァーチャル空間で「フォトグラム」ができるという発想です。ヴァーチャルな部屋を作って、ヴァーチャルな印画紙の上に物体を置いて、コンピュータの中で光を操作して照射する。できあがった「フォトグラム」はデータの塊だからサイズも解像度も自由自在なので、印画紙ではありえない大きさの「フォトグラム」ができあがる。

(次ページ〈写真教育とニューメディアの写真〉へ続く)