店のウェイターに食べ終わった皿を下げてもらうと、彼女はおもむろにパソコンを鞄から取り出し、テーブルの上で開いた。そして、淡々と自分の撮った写真作品を私に見せ始めた。

彼女は特に作品を解説するようなことはせず、ただ長い間隔を置いて、写真を次から次へとめくっていった。私もただ黙ってそれらの写真を見ていた。それはきわめて日常的な経験であると同時に、今では得難い「凝視」の経験でもあった。

彼女の名は姚瑶(Yao YAO)。中国の若い写真家である。口数が少なく、物静かな女性だった。不思議な形をした赤いベレー帽をかぶっていた。彼女の写真作品もまたとても静かで、色使いと構図に不思議な透明感を湛えている。

厳密に言うと、彼女の写真は「アート」ではないのかもしれない。なぜなら、ある言説と文脈の中で何らかのメッセージを伝えようとしているわけではないし、写真を折りたたんだり燃やしたりする類の、写真というメディアの物質性を操作することでその「真を写す透明さ」に疑義を挟むようなアートからすればあまりにも「強烈さ」が欠けていて、あまりにも「素朴」に見えてしまうからだ。

このことはその制作方法にも現れている。彼女は一眼レフやレンジファインダーカメラなどのプロ仕様のカメラをいっさい使わず、iPhone 6sのカメラのみで制作を行なっている。フィルターなどを使った写真の編集もいっさい行なっていない。プリントのサイズも9cm×9cmときわめて小さい。

しかしそれは逆説的にも彼女の写真に批評的な地位を与えてしまう。ある中国の写真家が「もう何回も見ているけれど、なぜ日本の若い写真家たちはみな写真を折りたたんだり、燃やしたりするのだろう」と疑問を呈したのを見たことがある。つまり、何回もそういった写真に遭遇するうちに、それらの「アート」はその写真家にとってあまりにも「素朴」で「ありきたり」のものとして見えるようになったのである。

そのようなコンテクストにおいて、彼女の写真とそれに対する態度は、今日の写真というメディアの存在論的地位について考えるための重要なヒントを与えてくれるだろう。

Flâneur in Venice

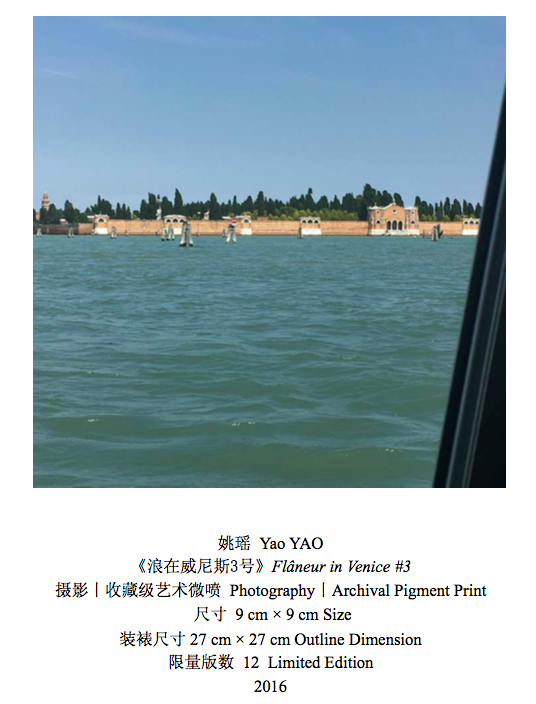

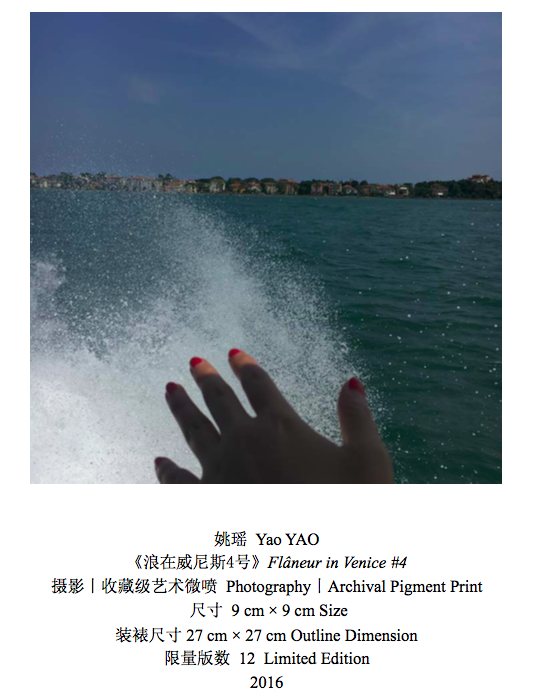

これから紹介するのは彼女の写真シリーズ『Flâneur in Venice』(2016)である。24枚の写真から構成されており、いずれもイタリアのヴェニスで撮られたものである。これから試みようとするのは、最初の二枚の写真、1号と2号を寓話的なメッセージとして読解することである。なぜなら、後に続く写真とは構図的にも内容的にかけ離れており、その特異性が際立っているからだ。したがって、この二つの写真をこのように一つの読解の枠組みとして定位することで、後の写真の意義がよりはっきりする。

まずシリーズ1号。画面が上部のモニターと下部の撮影者のいる場という二つにほぼ均等に分かれている。上部では巨大なモニターが巨人国を彷彿とさせるような世界観を描く作品(広告?)であり、画面の下半部では人々がうごめいている。カメラの位置は目よりやや下のほうにあり、人々とモニターの両方を仰視している。これは逆に言えば、カメラ=見るものはモニターの巨人と、平面上ではそれとほぼ比例する大きさの人々の両方に見下されていることになる。それによって、見る者もまた写真上部の小人と巨人の関係を反復しているかのように、巨人たちの神殿の門前で慄く小人の気持ちを味わうという神話的な構図となっている。しかし、神話的な構図であるからといって、神話的な効果が実現されているわけではない。正面からモニターを捉えたわけではないために、上半部の巨人国の画像はその平面性=虚構性が強調されているし、巨人は小人たちによって倒され、拘束されている。つまり、その神性の虚構性の顕現こそこの写真の効果なのである。

そしてシリーズ2号。1号写真の構図とは逆に、カメラが上から対象を見下ろすという構図となっている。そして、その対象が上の写真と同じように神殿を彷彿とさせる荘厳な建築となっている。ここには一つの逆転した視点、つまり、仰視から俯瞰へと視点が変化しており、巨大なるものに圧倒され、埋没される構図から、今度はそれを文字通り踏みつける巨人へと視点=見る者が変化している。さらにその神殿というのは、床にプリントされたとことん平面的で、チープなものであり、ところどころビニールテープでその綻びを修正さえしている。つまり、1号とともに自らの形式に対して、その内容をもって嘲笑し、否定しているのである。

1号と2号とは対照的に、それ以降の写真では極端な視線の上下変動がなくなり、基本的に撮る者の自然な高度の視点によって撮影される。

例えばシリーズ3号の写真では、1号と2号の写真とまったく異なり、海と遠景にある建築物を、ほぼ水平的な視点で眺めている。画面上部の空、建築物はまるで張りぼてのような、頗る平面的な印象を与えているが、海水がカメラの近くにやってくるにつれて立体的になっていく。そして、写真の右にかすかに写り込んでいる舟の窓枠によって、見る者と海水との連続性が断ち切られてしまうことによって、現実的な距離感を作りされている。窓枠の映り込みはドラマチックに構図を変えているのではなく、あくまで偶然的な障害物として見る者の視界に現れる。そしてまさに偶然的な映り込みという演出によって、撮る者=見る者の存在と位置がほのめかされ、意識されるようになる。

また、シリーズ4号の写真では、前の写真の意識をさらに推し進め、撮る者が自らの手を迸る波に伸ばし、前の写真でほのめかされているにすぎなかった自らの存在を直接映像の中に写り込ませている。つまり、1号と2号の写真を一つの解釈の枠組みとして解釈すれば、神殿を仰視し、神々に埋没され慄く小さき者から、その神殿のチープさを暴露し、踏みつける大きい者を経て、日常的な水平性に回帰してくると同時に、自らの存在をあくまで部分的に世界の中に参入し、手と波が何らかのコミュニケーションを行なうようになったというストーリーを読み取ることができる。そして、注意すべきは、彼女の赤いネイルは映像全体の比較的に穏やかな色のトーンにとって異質であり、その存在感は波がまるで彼女の手によって湧き上がったかのような効果=コミュニケーションをいっそう際立たせていることである。

さらに、人物を背後から捉える作品もいくつかある。これらの写真では、撮る者と撮られる者の微妙な距離感を感じ取ることができると同時に、その関係性はあくまで行きずりの者同士のそれにとどまっている。そこには直接的な視線の交わりによる他者との対決は存在しない。他者の背後は私たちに他者の顔とは異なるコミュニケーションと関係性を呈示する。顔のイメージが溢れかえっている現在のイメージの生態系において、そこからどうしようもなくメッセージ、欲望、記号的象徴などを読み取ってしまうが、姚瑶の写真では人々の背後のイメージはむしろ撮影者や環境との美的関係性が強調される。

上海・南京道路 2016(筆者撮影)

その意義をわかりやすくするために、例をあげよう。上は筆者が上海のストリートで撮った写真だが、構図とコントラストがダイナミックであると同時に、内容もきわめてわかりやすい。写真では、高価なスポーツカーとダンボールの山を運ぶ三輪車が同じ道路で走っている。そこから簡単に貧富の格差の激しい中国の現状の象徴を読み取ることができる。しかし、姚瑶の写真はストリートフォトグラフィーにありがちな人の正面から「映像のハンター」のスタンスで撮影された「暴力的」な写真とも、そして社会的なコンテクストが濃密にエンコードされたわかりやすい写真とも根本的に違う。さらに、森山大道的な盗撮とも異なり、人々や空間をセクシャルな存在に再構成する猥褻な視線ではなく、われわれが現実で道行く人々に向ける控えめで、なるべく攻撃的であることを避けるような、「礼節にかなった」視点である。つまり、彼女の写真は一方的な支配ではなく、関係性そのものを重視した、ある意味きわめて「日常的」なものである。

日常の凝視

彼女の写真における「日常性」は何らかの平凡さ、平常であることを意味しているわけではない。そして、例えばブルーノ・シュルツが自らの小説で行なっているような「現実の神話化」を目指しているわけでもない。このシリーズの1号と2号はまさにそのような神話性の否定として制作されているように思う。そうではなく、彼女はあくまで自分と対象である場所や人々とのコミュニケーションにじっくり向き合うためのメディアとして写真を利用している。もっと厳密にいえば、写真はそのための単なる利用されるべき道具ではなく、写真においてのみ可能である対象とのコミュニケーションの形を呈示しようとしているのである。

このシリーズの写真はすべてヴェニスで撮影されたものだが、そこからいわゆる「ヴェニス的」なもの、私たちのそこに対して持っているステレオタイプのイメージと符合するようなものがまったくない。3号と4号の写真には遠景にかろうじて「ヴェニス的」な建築が写っているが、それも述べたように、張りぼてのようなチープさと虚構性を示している。そのため、以降の写真では遠景を写すような写真は基本的になくなり、中景と近景という自らが参入し、関係を持つことができる範囲のものが中心となっていく。彼女はイメージの捕獲と再現という目的論によって掻き立てられて写真を撮っているわけではない。何らかのメッセージ(明確なものでも曖昧なものでも)を伝えたいわけでもない。彼女の作品はあくまで撮影者とその対象との美的コミュニケーションと関係そのものを表現している。

さらに、このシリーズに限らず、彼女の写真に頻出する一つのモチーフは自分の影である。自然な視線で自分の影を観察し、投影先のものとともに写真に撮ること。そこに新たな種類の関係とコミュニケーションを見い出すこと。そもそも影とは何か。これまでの文脈を踏まえてやや乱暴にまとめてしまえば、それは物体が光の進路を妨げた時に生じた痕跡である。痕跡としての影は光と物体の関係によって常にリアルタイムで変化しつづけているため、ここではそれを仮に「即時的痕跡」と呼ぶことにしよう。影は、光が構成する環境と「物たちの宇宙」(スティーブン・シャヴィロ)のフィードバック関係によって生み出される。すなわち、影とは自分と光、そして投影先が構成する全体的な世界との変動し続ける関係性の表象だと言える。

自分の影の撮影はセルフポートレートの一種だと言える。しかし、一般的なセルフポートレートやセルフィーと呼ばれるものと根本的に違う。なぜならそれは自分自身の表象ではなく、自分と世界との関係の表象であるからだ。写真はその現れてはすぐに消えてしまう「即時的痕跡」を定着させることで、見る者による世界と自己の関係の凝視と向き合いを可能にする。[1]中景と近景に撮影対象を絞っていくという傾向もまた、関係性の可視化=凝視という目的に沿うためだと考えられる。

リアルとの均衡点

私たちは現在、どのように日常と向き合っているのだろうか。世界とどのようなコミュニケーションを行なっているのだろうか。毎日の通学や通勤のとき、家を出た後、ふと気づいたら電車に乗っていて、道中の記憶がまったくないなんていう経験を持っていないだろうか。写真を愛する者=アマチュアでも、日常の何気ない風景を異化し、ダイナミックな構図とコントラストの強調などの技巧をこらして、世界を神話的に見せるような、「詩情」(中平卓馬)たっぷりの写真を大量に撮った後に空虚感に襲われるという経験はないだろうか。あらかじめ用意されたアルゴリズムとパラメーターによって丁寧に調整されたフィルターを写真にかければできるのだから、それはコミュニケーションではなく、一方的な支配と呼ぶべきものである。凡庸な日常と神話が両方ともあまりにも溢れている。それは一つのコインの両面でしかない。姚瑶の作品はその両方とも拒絶している。

世界とコミュニケーションをすること、関係を持つことは難しい。それは常に環境として複雑すぎるか、記号としてわかりやすすぎるかのどっちかだからだ。複雑すぎる環境には理論や諸科学を、わかりやすい記号には詩情をもって飼いならすことしかできない。日常や世界に関して、すべてが汲み尽くされており、そこにはすでに意味を見出せないと思われている。だからこそ、VRをもって虚構のリアリティに耽溺し、ARをもって現実を「拡張」しようとする。

とはいえ、写真もまたリアル世界の痕跡(インデックス)を素材として利用し、撮影者の目的と視点によって構築されることで虚構のリアリティと意味を生み出すメディアとして、つまり真実を利用して「真実」を作り上げてしまう詐欺手法として論難されてきた。確かにそのように写真は使われてきたし、デジタルによる写真のラディカルな可塑性の実現でそれがさらに推し進められ、「ポスト・フォトグラフィー」の時代とさえ呼ばれるようになった。それが紛れもない事実であることを否定するつもりはない。しかし、逆に考えることもできるのではないだろうか。すなわち、写真はリアルの痕跡を非人間的な目によって忠実に写されたものであるなら、写真においては逆にリアルはリアリティを侵食し、脅かす可能性も常に持っているのではないかと。リアルからリアリティへの通路は一方的なものではなく、逆流もまたするのである。ベンヤミンの言う「視覚的無意識」、バルトの「プンクトゥム」、中平卓馬の「事物そのものを表現する写真」もまたこの文脈において理解できる。そして、たとえ「ポスト・フォトグラフィー」の時代になり、写真の物質性や非透明性が強調されるようになったとしても、「鏡と窓」(シャーコフスキー)の弁証法の中に踏みとどまり、写真の可能性を「消尽させる」(ドゥルーズ)ことができるし、そうするべき理由が残っている。

しかし、それは私たちが「物自体」に、「リアル」に敗北し、服従しなければならないということを意味しているわけではない。見方によっては、それもまた一種のきわめて人間的で、ロマンティシズム=支配欲に駆られた欲望である。そうではなく、イタリアの写真家ルイジ・ギッリの言うように、「世界と関わるひとつの方法として」写真は有効であり、「錬金術にも似た繊細な作業を通して、私たちの内面――私の写真家−人間としての内面――と私たちの外で生き、私たちがいなくとも存在し、撮影した後も存在し続ける外的な存在物との均衡点を探し当てる方に向かわなければ」ならない(ルイジ・ギッリ著『写真講義』みすず書房,2014年:17−18頁)。すなわち、言葉や他の表象形式ではなく、写真によってしか行いえないような世界とのコミュニケーションがあり、それは対立や支配のような関係ではなく、あくまでコミュニケーションを通してある種の均衡点を探し当てようとするものである。

写真のメディアとしての特質はそのような独特なコミュニケーションの試みを可能にしている。ギブソンの「アフォーダンス理論」によれば、人々が「目」ではなく、動くこと、つまり「肢体の上についた頭」を通して環境と世界を知覚している。それによってある種の「自己帰属感」(渡邊恵太)が生まれ、「納得感」を得る。しかし写真は、そのような動的な世界を静止させる。そこでは動的な要素は最大限抑えられている。例え「躍動感がある」と形容される写真であっても、それは本質的に人の知覚システムを利用して作り出された錯覚であり、写真の静的な性質と対峙する一つの戦略なのだ。つまり、メディアとしての写真において自己帰属感が生まれるどころか、自己の世界認識を異化することができるのである。したがって、写真において主題化されるのは個人を「納得」させるような知覚ではなく、自己にも対象の世界にも完全に帰せられることのない、自己と世界の関係そのものである。そういう意味で、私たちは写真とそのイメージを所有すること、自己に帰することは本質的にできない。それは私たちの目も含めた全体としての身体的知覚システムではなく、カメラという非人間的で非身体的な「目」によって捉えたものであるからだ。

ここからまた別の知見を引き出すことができる。すなわち、「動的」であることはアイデンティティを破壊し、逸脱させるどころか、むしろ自己同一性と所有の補強手段になってしまう。それに対して、写真は「静的」であることによってかえってアイデンティティの閉塞から抜け出し、世界に開かれることを可能にする。あらゆるものが「動的」たろうとする世界において、写真は「静的」な性質を今一度取り戻すための特権的なメディアなのだ。

溢れかえっている「ポスト・フォトグラフィー」の言説と作品に流されまいとする姚瑶の作品はまさに写真のそのようなメディアとしての特質を利用し、世界との均衡点=美的関係性を探し当てようとして、写真をもっとも素朴で「自然な形」で用いているように思う。彼女は変わるし、世界も変わる。それは彼女の影と世界の関係のように、変化し続ける即時的=動的な痕跡にすぎない。しかし、上の写真のように、動いていれば影の形は平凡な認知に還元され、世界との関係も意識されずに終わってしまうが、静止させることによってはじめてその美的な特徴と関係の性質を認識できる。すなわち、写真は動的な痕跡を記録し、静止させることで、世界とのコミュニケーションや関係そのものの可視化=凝視を可能にするのである。

写真の中で、世界は私たちに逆流する。それによって、私たちは世界との関係を凝視し、感じ直し、それを抱握する(ホワイトヘッド)新たな仕方を学ぶことができる。それこそ写真の今日における存在意義の一つではないかと思う。

楊駿驍

[1]

フランスのクタンス(Contances)で撮影された上の写真は、最初に彼女のSNSに投稿された時は「子宮」と題されていた。影という関係性を持つ表象において、外部オブジェクトが自らの内部の表象に侵入すると同時に、外部を露出しつづける。ここで外部オブジェクトと自らの影との重なり合いを写真にすることによって、自らの身体を逆照射するような外部との新たな関係性が「創発」されたとも言える。

―――

姚瑶(Yao YAO)のプロフィール

写真家、フリー編集者。成都に生まれ、後に上海とフランスに学ぶ。現在上海を拠点に活動している。数多くの中国や海外の写真家やアーティストにインタビューし、『東方早報』『中国撮影』『生活』『三聯生活週刊』『週末画報』などのメディアで、写真展や写真作品についての批評を執筆している。同時に、写真作品の創作を長年行なっており、2016上海影像芸術博覧会 (PHOTOFAIRS | Shanghai) 、2016上海城市芸術博覧会に出展している (AArt)。

※作品の提供と掲載にご快諾、ご協力頂いた、姚瑶さまに心より御礼申し上げます。