文学でない、小説のために

文学や小説を語る行為、それ自体がすでにノスタルジーに類する時代。そんな自覚から、はじめなければならない。少なくとも、ここで話題にする小説家・松波太郎の最近作『月刊「小説」』(2016年)は、そう認識した地点に存在している。

時代の流れには、誰一人として抗えないのです。その時代の流れは、今まさにこの小説そのものを衰退から消滅へと運んでいきます。(…)できたとしても、消滅をほんのわずか遅らせるだけのことです。(第1章)

文学は終わる。あるいは、すでに終わっている。けれども、そうした時流に少しだけ抗って、せめて「消滅をほんのわずか遅らせる」には、どのような手段があるのか、あるいはないのか。そんな思弁に満ちた『月刊「小説」』の作品分析を通じ、本稿では、ひとつの概念提起を試みる。

ここで、作品内容のあらすじを共有したいが、『月刊「小説」』という作品の内容をひとつかみに要約するのは、むずかしい。変で奇怪な、その作品形式が理由である。冒頭に置かれた「創刊の辞」や、あとに続くいくつかの小説、各所空欄に挟まれる広告やグラビアからも明らかなように、本作はその総体で「月刊「小説」」という新創刊の文芸誌への擬態を欲望している。文芸誌の内容を一言で語るのが困難であるのと同様、本作の形式は、物語内容に沿った要約を拒絶する。批評家・佐々木敦は「文芸誌」に擬態する本作を、『文芸』初出時を想定して、「文芸誌内文芸誌」と呼んでいた。とすれば、本作冒頭、口をひらく〈話者〉が『月刊「小説」』という文芸誌を自称する存在、いわば「文芸誌内文芸誌内文芸誌」であることは、テクストを複層化するとともに、〈読者〉をいっそう困惑させるかもしれない。リアリズムの境域をひょいと踏み越え、「月刊「小説」」=〈話者〉は、自らを買い求めようとする顧客=〈読者〉に、こう話し出す。

えッ、お時間、よろしいんですか? お忙しいんじゃないですか? こんなにたくさんの本が並んでいる中で、わざわざお手にとっていただきまして、どうもありがとうございます、よりによって、こんな小さな説……〝小説〟のために、わざわざすみません(…)。(第1章)

言うまでもなく、現代社会の顧客=〈読者〉には、娯楽として「こんなにたくさんの本」より前に、おびただしい数のメディア、コンテンツが、遥かにアクセシブルな選択肢として与えられている。だから、一編の冒頭、韜晦をまじえつつも〈話者〉が〈読者〉に向けるのは、ひとつの本質的な問いである それほど豊富に娯楽の選択肢があるなかで、あなたはなぜ、わざわざこの小説を読むことを選ぼうとしているのか。ここでは、いわば、現在における娯楽としての読書行為の根本的な無根拠さが問題化されている。ひとは、もはや、本を読む必要はない。だが、それでも本を読む者がいるとすれば、それはなぜなのか。念のために言っておけば、それは単に〈読者〉のレベルの低下として片付けてよい問題ではない。「月刊「小説」」は、むしろ、文学という制度内部の責任問題として、文学離れを考えようとしている。

結局こちらですからね。すべてはこちらの責任です。活字離れだの、説教を垂れることが、〝小説〟の本望ではないですから。〝大説〟じゃないんですから。(第1章)

ここに見える「小説」/「大説」という用語には、多少の説明が必要だろう。作中の定義に倣うなら、「小説」が、古代中国から江戸期の戯作者・馬琴らにまで流入する庶民的な「稗史」を意味する一方、「大説」は、明治期になって輸入された欧風的な「ノベル」を指している。先の引用に続き、「〝小説〟を〝大説〟化してしまった」ことが、「小説を庶民から遠ざけた元凶」だという〈話者〉は小説に、文学からの転換/帰還、すなわち、もっと〈読者〉に寄り添った、平易なものであることを要求する。

もちろん、この小説観は、自らもまた「小説」である限りにおいて、『月刊「小説」』自体に対する、自己言及的なステイトメントとしても機能している。すなわち、『月刊「小説」』全編が、小説、すこし言葉を付け足せば、「通俗」小説的であることの理由説明としても読むことができる。批評家・福嶋亮大はつとに、本作による「重々しいテーマであっても言葉そのものを戯作的に軽く鋭くしていく作業」のユーモアに着眼し、戯作の軽妙さへの親近を指摘していた。とはいえ、作品の位置は、より正確にこう言えるのではないだろうかと思う 本作は、永井荷風・石川淳・太宰治らがこぞって戯作の奔放さをテクニカル/メタフィクショナルに反復してみせた「1935年前後」的な問題圏のうちにある、と。ジャンル論の不毛を超え、ここでの彼我の認識の相違は重要である。『月刊「小説」』は、前近代性=戯作への接近の装いにより、その近代性を隠蔽してみせたテクスト=通俗小説であるからだ。

もとより、「通俗小説」とは、まさしく「1935年前後」的なタームであった。たとえば、同時代的な批評である横光利一「純粋小説論」(1935年)が定義したように、「通俗小説」の要件を偶然性(≒ご都合主義)と感傷性(≒感動主義)と見るなら、『月刊「小説」』の一編から、そうした要素を剔出するのは容易である。さしあたり、第1章末尾に到来する「月刊「小説」」=〈話者〉の、ご都合主義的で、ドラマチックな、とつぜんの交通事故死がその好例となる。

編集者・この寡黙なもの

自らを購入した顧客の自転車にあい乗り、飽きもせずに小説論を滔々と語って、運転者の注意を散漫にしたのが死因である。全16章のうち、語り終えたのは、わずか第1章のみ。こうして、『月刊「小説」』は〈話者〉不在の危機に陥ってしまう。

とはいえ、第1章が「小説内小説」に過ぎないという、後段で判明する事実を明かしてしまえば、如上の〈話者〉の死は、さほどの問題でもなくなるのだろう。つまりは、いま読まされたものを、文芸誌『月刊「小説」』の巻頭に配された、いち(小説内)小説に描かれた〈話者〉の死というご都合主義的な結末と割り切ればいい。続いて第2章に挿入されたのは、〈話者〉の座からスイープアウトされたその存在を補填する/茶化すような、次の一文である。

〝ながら〟運転はやめましょう! 交通事故防止委員会(第2章)

以上が第2章の全文となる。こうした短文のみで成り立っている章は、「たずねた弾みで右手をさしだす」という、自由律ふうの一文からなる第6章(第7〜10章も同様)。さらに「ちくわの穴に/きゅうりを刺して/マヨネーズかけて/食べたくて」という、都々逸調の第12章(第13、14章も同様。それぞれ「朝倉宏景」「鈴木〝ジャーニー〟涼子」「池田雄一」と詠み人名)など、のちにも繰り返し読まれるものである。そして、全体の形式に触れたついでに併記しておくなら、第4章(淺川継太「水の余裕」)、第5章(松波太郎「柳香」)、第16章(松波太郎「僻地のファン」)が、それぞれ、先に触れたような(小説内)小説として書かれた部分である。

こうした煩瑣な羅列は、次のことを示してくれるだろう 本作は短文と小説のモザイクである。ナラトロジー的な視座から、章ごとにトーンの異なる〈話者〉や〈作者〉を有している換言してもいい。章の変わり目ごとに入れ替わる複数の饒舌な〈話者〉/〈作者〉たち。もちろん、そうした事態は、『月刊「小説」』が複数の小説(など)を内に含みこむべき文芸誌を模している以上、当然のことではある。だが、その上でなお、本作が「小説」と呼ばれる意義を考えてみるなら、どのようになるだろうか。

ここで、作品解釈の射程を〈話者〉から、ひとつ上位の次元に延長してみなければならない。その〈話者〉たちを『月刊「小説」』としてモザイク化する、それでいて〈作者〉とは異なる存在 たとえば、ある限定的な領域に複数の〈話者〉を采配し、グループ化してみせる、〈編集者〉(エディター/Editor)とでも仮に呼びたいテクスチュアルな存在にむかって。

結論を先取りして言えば、『月刊「小説」』は、〈編集者〉という概念に、小説の延命の活路を見出そうとしている作品である。だが、結論は急がず、ここではまず、前段の内容に引きつけて、編集というタームもまた、「1935年前後」的なキーワードであったことを想起しておこう。この意味で、まさしく昭和10年前後の論壇・文壇を論述対象としていた『批評メディア論』(2015年)の研究者/批評家・大澤聡による指摘は、いま問題にしようとしている〈編集者〉的存在を考える上で、きわめて示唆的である。

発表媒体は必ず別の誰かの手によって設計されている 大方は編集者のディレクションで。企画内容だけではない。冊子の形状やデザインから紙/誌面のレイアウトにいたるまで、読者傾向を綿密に計測したフォーマットが用意される。思考はその所与の鋳型に流し込まれる。媒体上の制約も少なからず受ける(紙幅の設定など)。結果的に、書き手は読者を意識したかたちとなる。 大澤聡『批評メディア論』

あらゆるテクストに、〈編集者〉が遍在/潜在する。実際に『月刊「小説」』の形式を見てみれば、フォントや文字サイズの調整、広告の掲載、参考データの挿入、スポンサーの調達など、そこに〈編集者〉の手腕が介在していることがわかるだろう。裏方として媒体を設計する〈編集者〉は、「書き手」=〈作者〉の意図をこえて、「思考」=言葉は大衆という「読者を意識したかたち」=通俗的に変換してゆく。小説を商品化すると言ってもいい。

だが、ここでいっそう興味深いのは、いずれの業務においても〈編集者〉が、テクスト上にひと言も発していないという点である。〈編集者〉は、饒舌な〈話者〉と異なり、引用や小説という他人の言葉をほしいままに配列し、〈読者〉と暗黙のコミュニケーションを成就する。〈編集者〉は〈話者〉の陰に隠れて見えない。〈作者〉がテクスト=〈話者〉を生み、それを〈読者〉が享受する、という従来の作品受容の図式に、〈編集者〉の一語が書き込まれなかったことの一因は、この点に由来しているかもしれない。

けれども、『月刊「小説」』は、その図式の書き換え可能性を示唆している。分かりやすく、『月刊「小説」』という擬似文芸誌に、いくつもの小説を並べたのは何者か、という素朴な疑問を与えることによって。「文芸誌なるものの不吉な風土」(蓮實重彥)には、〈編集者〉というインビジブルな存在が出没する。その想像上の遭遇に際し、いかなる注意を払っておくべきだろうか。

物語は偽装される

文学に限らない。配列は、物語/意味を生成する。あるいは、配列されたものに、ひとは物語/意味を見てしまう。これから示すのが、その一例である。

続く第3章で語られるのは、『月刊「小説」』の創刊秘話である。あるとき、「わたし」は「有無を言わせない口調」で「月刊〝小説〟編集部」に呼び出される。一見、何気ない展開にも思えるが、ここに書き込まれるのは、両者の権力関係の縮図である。〈編集者〉は〈作者〉を召喚する 曰く、「小説の何たるかを分かっていない」者を〈作者〉に仕立てようと、「小説」の「いろはを教えてくれたのは、ある編集者だった」(第5章)。

くわえて、〈編集者〉の仕事ぶりは、作品内容とリンクした架空広告、モデル問題で訴訟された松波(被告)を追う法廷写真の挿入など、形式上でもなお健在である。だが、ここで新たに頻出しはじめる、地の文と会話文を一行ごとに配列する〈作者〉=〈話者〉の形式上の演出もまた、同様に見逃してはならない。一例として、デビュー直後の松波に「これから、小説をさらに高めていきましょう」(第5章)と息巻く〈編集者〉のアドバイスに対し、反感を抱く松波は、自身の考えをこんな「かたち」で語っている。

「……クライマックスもピークもない方がいいな」

徐々に自分の日常の習性にも変化が生まれてきているように感じだした。

「……なくさないと、ピークを」

感じだしたときには、すでにいくらか段階を踏んでいたのかもしれない。

「……だめだ、ピークは」(第5章)

作家・吉村萬一は、ここに見られる「「つらら」というラノベのような書き方」を「おそらく小説を解体する試みだと思います」と読み解いている。だが、なにより、『月刊「小説」』が、「小説」として〈読者〉のもとに届いてしまっている以上、こうしたクリシェは空転するほかないのではないだろうか。〈話者〉の試みは、単なる違和感として、テクストの表面に残されているに過ぎない。その形式的な試みの意図をここでは、次のように考えることにしよう。すなわち、違和感をとおして、配列への着目を喚起すること。もちろん、そこで問題になるのは、なぜ、〈読者〉の視線を集める必要があったのか、ということだろう。先走って応答しておけば、それは、来たるべきときに〈読者〉が〈編集者〉という存在を看過しないため、ということになる。

説明のために、作品結末までの展開を共有しよう。本作の後半、新井薫と名乗るひとりの女性から、松波のもとへとファンレターが届く。島根にいるというその〈読者〉に会おうと出かける松波は、結果的に、複数の偶然により、秘境としか呼びようのない無名の土地へと迷い込んでしまう。その時空間において、人々が何かを読み、韻律めいた言語を交わし合うというプリミティヴな情景を目撃した「わたし」は、いかにも感傷的に、このような感情を抱くことになる。

それでも、わたしは今目の前にひろがっているこの情景を、なんとしてでも描写したかった。描写している途中に息たえてしまってもいいくらいに描写したかった。ここまで描写したくなるのも、久しぶりに感じる。久しぶり? いや、はじめてかもしれない。どんどん言葉をつづけていきたい。間には何も挟みたくない。(第16章)

「どんどん言葉をつづけていきたい。間には何も挟みたくない」という欲望は、近代的な「カギカッコ」という制度を排斥してしまう。この点、先にも触れた吉村は「最後は、原始の言葉というか言葉の原点に返りましたみたいな、ものすごく凡庸なオチになってしまっています」と苦言を呈し、英文研究者・武田将明は「小説の理想郷」に至るという最終的な結末から、松波を「誰よりも小説を愛する書き手」と評する。「クライマックスもピークもない方がいいな」との前言を撤回し、結末にして原始=原点としての「小説の理想郷」への逢着というピークを描き出してしまうこと すなわち「愛」(?)。

なるほど、『月刊「小説」』は、結末において、いかにも大衆好みの感動的なクライマックスを描き出しているかと見える。もちろん、そう読んでもかまわない。というか、むしろ、文字面は、そうとしか読めない。けれども、それらはともに、いささか素朴な読解であると思う。なぜなら、本論の文脈において、それらは、ここに介在する〈編集者〉の手技をすっぽりと見過ごした読解であるからだ。配列に着目せよ、という先に見た〈話者〉の無言のメッセージに留意しよう。そして、先の場景があくまでも、松波太郎「僻のファン」という(小説内)小説に描かれたものであると思い出さなければならない。すなわち、くだんの結末は正確に言うなら、『月刊「小説」』全体のピークではなく、あくまでも「僻地のファン」というフラグメントの〈作者〉が描き出したピークであるのだ。この二つの認識の間には、重要な差異が横たわっている。

次のような顛末を想定しよう。〈編集者〉は、「僻地のファン」という(小説内)小説を作品全体の結末として読まれる場所に、無言で置いてみせる。しかも、『月刊「小説」』のうちに並べられたいくつかの(小説内)小説に、〈話者〉の心性の変化という物語/意味を、〈読者〉が否応なく見てしまうような順番で。このとき、「僻地のファン」の〈作者〉は、さしあたり、「もっと読者をわくわくさせるような……たとえばどこかを目指す冒険のような〝小説〟を、松波さんには期待していたのですが」(第15章)という〈編集者〉のアドバイスを呑んだ作品を提示したに過ぎない。先の前近代への回帰と読める結末は、「編集」=配列というキーワードを隠蔽した上に演出されたものであった、と。

『月刊「小説」』という「小説」全体への価値判断は、留保する。まず問われるべきは、本作の掉尾に通俗性を演出する〈編集者〉の価値判断だからだ。物語は偽装される。

点から点へ

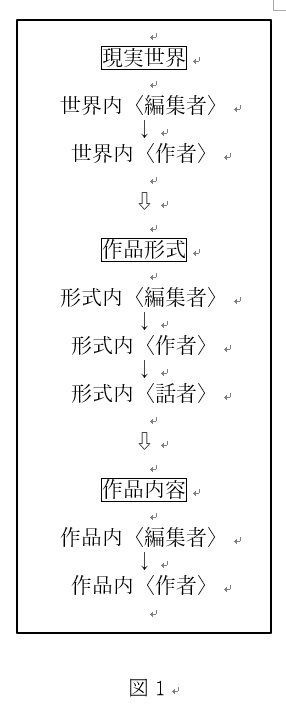

本稿の多くを〈編集者〉という概念のアウトラインの素描に費やしてきた。議論中の定義の少なからざる揺れがあるとすれば、その一端は『月刊「小説」』の〈編集者〉が複層的な存在である点に由来している。作品形式(+α)を「現実世界」「作品形式」「作品内容」のフロアに便宜的に分類し、試みに図式化してみよう(図1)。 ここで、興味深いのは、その各層で〈編集者〉が、かならず〈作者〉に優越するという点である。その両者の権力関係が、「作品形式」では、〈作者〉が提出したテクストを、よりメタ的な視点から配列することを通じて、あるいは、「作品内容」では、〈作者〉を呼びつけ、執筆を促進することを通じ、作中に書き込まれているのは、すでに確認してきた。

ここで、興味深いのは、その各層で〈編集者〉が、かならず〈作者〉に優越するという点である。その両者の権力関係が、「作品形式」では、〈作者〉が提出したテクストを、よりメタ的な視点から配列することを通じて、あるいは、「作品内容」では、〈作者〉を呼びつけ、執筆を促進することを通じ、作中に書き込まれているのは、すでに確認してきた。

ならば当然、残るは「現実世界」での関係である。この点を考える上で、〈編集者〉が携わる別種のはたらき 出版という行為に、改めて触れておく必要があるだろう。こう言ってよければ、現実世界の〈作者〉が〈作者〉であることの無根拠さの、かろうじての担保は、出版という〈編集者〉の行為を通じ、作品が〈読者〉のもとに到達しているという、ただこの一点にしかない。次の思想家の言葉は、そうした〈編集者〉の介在=出版の重要性を簡潔に指摘するものである。

書物とはなべて未刊であり、何あろう、この未刊のものを、出版者は公刊するのだ。editorとは、見るべきもの、知るべきものを、陽のもとに晒し、外に出し、与える(e-do)者だ。(…)後に続くのではなく〔=立身出世こそしていないが〕すでに先に立って在ったものの方へとこれを赴かせる。すなわち、それなくしては呼びかけの身振りも著述の道筋も在り得なかったであろう、「公衆」の方へと。 ジャン=リュック・ナンシー『思考の取引』(2005年)

出版者とは、〈編集者〉の役割のひとつにフォーカスした別名であると考えよう。〈編集者〉(=「editor」)は〈作者〉に先行し、未刊のテクストを公衆/大衆=〈読者〉の目に晒すようにはたらく。すなわち、出版する。たとえば、〈作者〉自身、「……小説を買う場所なんて、あんの?」(第16章)と訝るような場所にまで、『月刊「小説」』が流通しているような、はたらきがそれである。通俗性を導入し、高踏的な態度を排するのも、流通の範囲/速度の増大のために選ばれた手段であると言えるだろう。すべては、読まれるために。

〈編集者〉が、ひとを〈作者〉にする この点、松波自身がインタビューに「大前提として、編集者にコメントをもらって作品を良くするということはあるうえで、それ以前に、「この編集者が最初に読むんだ」というイメージだけで作品というのはもう作られていくわけです」と語り、〈編集者〉のアフェクトを創作の発端に位置づけているのは象徴的である。それは、けっして、現実世界的な〈作者〉・松波に回収されない細部を導入すること、すなわち、(小説内)小説の一部を、実在の若手小説家・淺川継太に執筆させたという端的な事実によっても証だてられる実感だろう。もとより、松波太郎は「自分は「松波太郎」という名義で作品を出しているわけですけど、自分一人で作っているという感覚はもともと少ない」と語る小説家である。本作においては、リテラルに、少なくとも二人の〈作者〉がいる。そして、この〈作者〉の複数性が、本作の文芸誌という形式を要請する。単一的な焦点、あるいは全体的な責任者としての〈作者〉像は、横すべりしていく。

なるほど、一点的な〈作者〉は、遠ざけられたのかもしれない。けれども、楽観すべきではない。続いて、ひとは「作者の不在」(バルト)に耐えられるのか、という別種の問いに晒されるからだ。たとえば、『あなたは今、この文章を読んでいる。』(2014年)において、佐々木敦が、円城塔らの小説を取り上げ、メタ的なテクスト操作による〈話者〉の座の動揺が、作者の権能=〈作者〉性の、相対的な強化に寄与するさまを剔出したのは、記憶に新しいだろう。テクストの中心の空位を、ひとは埋めずにはいられない。そして、その超越的存在は、慣習的に〈作者〉と呼ばれてきた。

結論を言えば、『月刊「小説」』は、こうした〈読者〉の心性を巧みに手玉どり、ある批評的な達成を果たしている。〈編集者〉の顕現がそれである。不可視の〈編集者〉のあいまいな輪郭を同定する上で、その空位が巧みに利用されたと考えよう。繰り返すなら、『月刊「小説」』は、一点的な中心=〈作者〉をもたない(あるいは、もちすぎている)。そして、混乱したテクストを統制するために要請されるのが、〈編集者〉という新たなメタ化された中心点である。それはいわば、テクストの空白の中心点を埋めずにはいられない〈読者〉の心性を逆手にとった、アクロバティックな試みである。不可視の〈編集者〉は、イマジナリーな居場所で、ようやく触知される。「読者の生誕は〈作者〉の死を代償としなければならない」というバルトを模倣するなら、〈編集者〉の発見もまた、〈作者〉の死という代償が必要であったのだ。

それにしても なぜ『月刊「小説」』は、こうも、〈編集者〉という存在を明るみにすることに、こだわる必要があったのか。本稿の文脈から、その問いに答えてみるなら、それは「ひどい時は腐臭や死臭まで漂わせ」、「周囲からは悪臭でしかない」(第1章)という「小説」の腐敗を食い止めるには、〈編集者〉的存在の活性化が不可避であるからだと言える。「人間から遠ざかってしまっては、〝小説〟ではありません」(第1章)。こう語る『月刊「小説」』の定義に倣えば、書かれたものを〈読者〉のもとへと届ける最終的な審級である〈編集者〉は、小説が小説たる上で、不可欠な中核であるだろう。

〈編集者〉に、批評を。小説の衰退に対し、「いくらこのような雑誌を創刊したところで、逆らうことはできないでしょう」と韜晦しつつも『月刊「小説」』は、それとなしに、〈編集者〉への批評=まなざしを求めている。小説のかろうじての生き残り、あわよくば、奇蹟的な蘇りに、ほのかに期待しながら。そして、なにより絶望しながら。

参考資料

・吉村萬一・苅部直・福嶋亮大「創作合評」(『群像』16年6月)

・佐々木敦「「文学」VS「小説」」(『文芸』16年7月)

・武田将明「小説って一体なんなんだ!叫びたくなる奇怪な作品集」(『週刊新潮』16年10月27日)

・「松波太郎」〔インタビュー〕(『文學界』17年4月)

・「松波太郎さんインタビュー」(http://bookshorts.jp/matsunamitaro)