■本書の背景

ある監督のフィルモグラフィーを映画音楽/音響に絞って論じたものとしては、幻想文学研究者にしてクラシック音楽研究者であるジャック・サリヴァンの得難い『ヒッチコックの音楽』(イェール大学出版、2006)が既にあるが、その衣鉢を継ぐような一冊だ。ハワイ大学音楽学部の助教授であるケイト・マッキストンによる初単著である『また逢いましょう(We’ll Meet Again)』(安価なペーパーバック版も出ている)はそのタイトルを、『博士の異常な愛情』のラストで原爆のキノコ雲の映像に合わせて流されたヴェラ・リンの優雅な1曲から拝借している。それゆえこの書名は、映像に真逆の音を出会わせてアイロニカルな効果を生む「キューブリック的対位法」を表向きには意味するが、同時に使用楽曲の歴史的コンテクストを論じた第3部「また会いましたね(We’ve Met Before)」のもじりから分かるように、音楽によってもたらされる過去/現在/未来という(映像の次元に現れ出ない)時間軸の交錯をも示唆するものとなっている。

また本書は「オックスフォード・ミュージック/メディア・シリーズ」という叢書の1冊で、ラインナップを眺めてみると映像と音響の関わりを扱ったタイトルが多い。マッキストン本と同様に一人の作家に絞って映画音楽/音響を論じたものとしてエルジー・ウォーカー『ミヒャエル・ハネケを聴く――ラディカルな作家のサウンドトラック』やゲイル・シャーウッド・マギー『ロバート・アルトマンのサウンドトラック』があり、また『シャイニング』の斧を持ったジャック・ニコルソンを表紙にし、オカルト現象における音と映像の同期/非同期の問題を扱ったK・J・ドネリー『オカルト美学――音響派映画におけるシンクロニゼーション』【図1】のようなゲリラ的著述もある。こういった海外の研究動向が一切レポートされていない国内の鎖国状況を悲観して、ひとまずマッキストンの本をこの書評で取り上げてみようと思う。

キューブリック映画の音楽/音響方面の研究史はどうなっているかというと、本書に先駆けて2007年に、わが国では明石政紀『キューブリック映画の音楽的世界』(アルファベータ)という労作が出版されているが、図版ゼロ、および学術書の体裁をとっていないことから、ネットを覗くと不満の声も聞こえる。とはいえ『時計じかけのオレンジ』を論じた章などかなり深い分析になっていて侮れない。マッキストンの本に続いてクリスティーヌ・リー・ジェンガロ『スタンリー・キューブリックを聴く(Listening to Stanley Kubrick)』 (ケンブリッジ大学出版、2016)という映画音楽論が出たことからも、キューブリック映画を「サウンド」から考える試みは比較的盛況になりつつあると言えよう。

本書の第3部第7章「音楽的弁証法とさらに厄介なベートーヴェン」に関しては、『映画の巨人たち スタンリー・キューブリック』(辰巳出版、2020)に寄稿した拙論「道化・音楽・諷刺――『時計じかけのオレンジ』のキメラ的世界」でそのエッセンスをある程度伝えているから、この書評では第2部第3章「『シャイニング』における不可視の力と結びついた不思議な音楽、および音楽形式の出現」の、とりわけ目を引いたバルトークの楽曲使用の分析を紹介する。というのも『シャイニング』でもっとも際立ったサウンドは明らかにペンデレツキで、〈ヤコブの目覚め〉〈デ・ナトゥーラ・ソノーリス〉〈ポリフォルミア〉〈ウトレニヤ〉など楽曲も最多使用であるし、直接に恐怖を煽るその音楽は映画終盤に至っては半時間にわたってメドレー状に――いちいちの楽曲の区別が困難なほどに――流されるのであるから、逆にそれほど目立っていないバルトークを中心にマッキストンが論を組み立てたことは特筆すべきことに思えるのだ[i]。

まずはこの『シャイニング』論で駆使される三つの鍵概念「反復」「音の曖昧性」「音楽の未使用部分」をつぶさに見ていこう。

■映画音楽における「反復」

マッキストンはこの章で音楽の基本的特性として「反復」(パターンの繰り返し)と「持続」(ドローン的なもの)を挙げている。この二点から映画音楽/音響は「不可視の支配者」(66頁)となって映像モンタージュさえ裏から左右しているという。『シャイニング』をめぐる議論の中核となるのは前者の「反復」であるが[ⅱ]、とりわけ以下の指摘が重要である。

映画の至る所に現れる音楽的反復は、視覚的・言語的方法では不可能な、 もしくは少なくとも不様となってしまうごときやり方を避けるように、聴き手に過去を想起させ、現在との関係を認識させ、未来を予期させる機会を作り出す。(66頁)

いわば一度流れた音楽が反復されることで、画面には映っていない時間軸(過去/未来)やコノテーション(トラウマ/希望)が示唆されることになるのだ。とりわけ『シャイニング』では同一楽曲の(マイナーチェンジを伴った)反復が繰り返されるため議論はより複雑になるが、これはバルトークを例に後述する。またマッキストンは、映画音楽の機能を「ナラティヴ内において他の時間や要素に言及すること」と書いているが、これはたいへん重要な指摘である。この点に関しては、いわば「映像」に対して「音」が作り出す別次元は、テクスト上で「本文」に対して「ルビ」が作り出すパラレルワールドのごときもの、とアナロジカルに捉えると理解しやすいだろうか[ⅲ]。

■映画音楽における「音の曖昧性」

マッキストンはキューブリック映画において「音(sound)」にも「音楽(music)」にも明確に振り分けられない「音の曖昧性(sonic ambiguity)」が多用される傾向を挙げる。これに関しては『2001年 宇宙の旅』のオープニングを素材に詳細な説明がなされているので、以下訳載しよう。

リゲティの〈アトモスフィア〉のあとに、新たに轟くような音を伴ってMGMのロゴが現れる。オルガン、コントラファゴット、コントラバス、バスドラムが、オーケストラの音域の深みのあるハ調によって、この騒音を作り出す。とはいえ音楽的に訓練された聴き手でさえ、こうした楽器群は聴き分けるのが難しい。その音はリヒャルト・シュトラウスの〈ツァラトゥストラかく語りき〉のオープニング・ファンファーレに属するものなのだが、聴き手はそれを「音楽」とは分類しないかもしれない。多くのものが低いうなり音(機械やエンジンを想起させる)を作り上げるのであり、ハーモニー、メロディー、リズムといった他の音楽的指標は欠けている。『2001年』オープニングにおけるリゲティとシュトラウスの両楽曲は、観客にこう思わせる傾向がある。「これは一体何だ?」(69頁)

この「これは一体何だ?」という感覚からマッキストンは聴き手が「音の曖昧性」のカオスの中では自分を定位できずに「方位喪失(disorientation)」に陥るとしているが、これは『2001年』の舞台である宇宙空間における人間存在のありようとも重ねることができるだろう[ⅳ]。この「音の曖昧性」はことホラー映画に関しては「サウンド・エフェクト」と呼ばれることも多く、言うまでもなくリゲティ、バルトーク、ペンデレツキの「曖昧なる」現代音楽を多用した『シャイニング』はその宝庫だといえる(怪奇漫画の「オノマトペ」と後で比較考察する)。

■映画音楽における「未使用部分」

映画で楽曲の一部が使われたとき、映画内に現れない部分によって逆に暗示されるものがあるとK・J・ドネリーは言う。マッキストン本に引用された箇所を訳載すると、

楽曲を聴くとき、私は映画のことを考える。さらに映画の中に現れ出ない楽節を聴くと、私はそれでも映画に結びつけてしまう。私はそれらをまだ見ぬ映画の一部と考えてしまう。……だからもしかすると私の心の中、ないしエーテル体の中には、紛失した、未完成のヴァージョンがさらにあるのかもしれない。私はありもしない全エピソードを心に描き、登場人物を映画全体に行き渡らせる音楽というものを、それが映画の非公式(unheard)のサウンドトラックになる程度まで想像してみる……。(73頁)

いわば未使用音楽から幻視された「想像世界(a imagined world)」のことをドネリーは言っているのだが、音楽担当ウェンディ・カルロスによる『シャイニング』の未使用トラックを収録したアルバムRediscovering Lost Score(2015)に関するコメントがこれとシンクロしている。

一部の音楽は映画を知っている人にはなじみ深いもので、そうではないものもありますが……ほかの楽曲は公開時には充分議論されぬままだったその映画が、こうなったかもしれない、という失われた世界を暗示するものとなっています。

サントラの「未使用部分」が映画のパラレルワールドを形成する。映画内に出てこない楽曲部分によって未知の「映画」が暗黙に形成されうるという逆説の発見である。

■バルトーク「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」第三楽章の使用

「反復」「音の曖昧性」「未使用部分」といった上述の切れ切れの内容がここにきて総動員され、有機的に結びあわされる。リゲティやペンデレツキの音楽も強烈な印象を残すが、この章の白眉は何といってもバルトークの〈弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽〉第3楽章、ヘルベルト・フォン・カラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のドイツ・グラモフォン録音(1969)の使用法に関する議論である(この第三楽章の一つ目の重要な点はABCBAというシンメトリカルで幾何学的な回文的楽曲構造をもつこと、もう一つは第1楽章のフーガの主題がそこには含まれているということだ)。マッキストンもこの章に最もページ数を割いていることからも自信のほどが伺える。計3回映画内で使われるが、1回目の使用について殊にマッキストンの解説は委細を尽くしている。

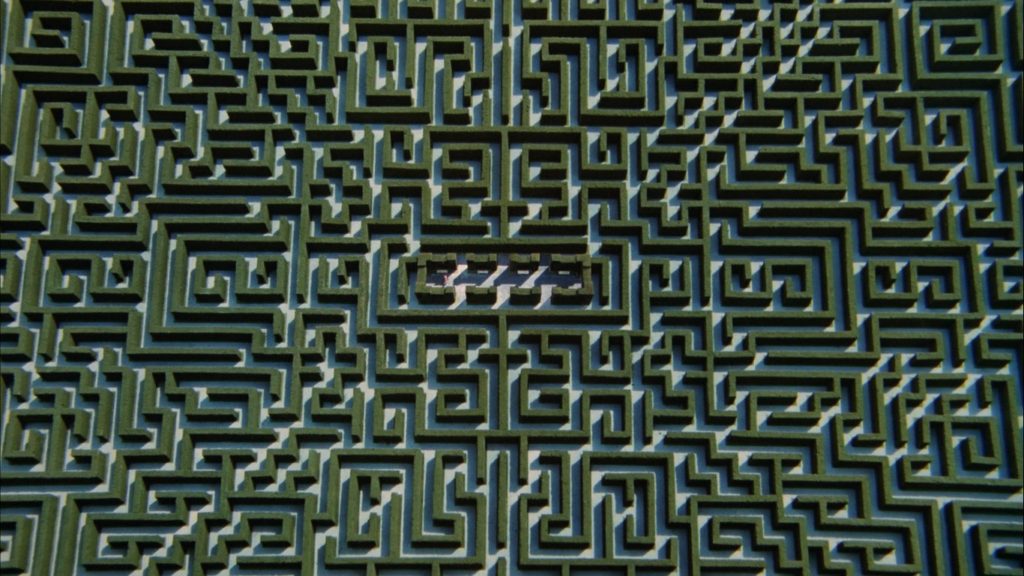

『シャイニング』においてバルトークが初めて使われるのは、ダニーとウェンディーが晴れた日に迷路へ走っていき、ジャックが模型迷路の中にいる彼らを幻視するタイミング【図2】で、ここで最初のBセクションの曖昧で雰囲気のある部分が流される(第3楽章は全体として《ABCBA》という幾何学的な回文形式をもっている)。弦楽のトリル演奏は何かが群がり集まる感覚を与え、サスペンスを生み出すかもしれない。かすかなグリッサンドの音色――特にどこへも連れていくわけではないが、薄い空気の中へ消えていくような――は、目に見えないところから出てくるような性質をもっている。つまりそれらは事実上幽霊がオーバールックの廊下を見られずにこっそり動き回る様子を漫画的に……説明している。(75頁)

マッキストンが何気なく書いたであろう「漫画的に(in a cartoonish way)」なる表現には少し補足が必要だろう。というのも「脱領域の知性」(G・スタイナー)を持つ者はここでホラー映画の「サウンド・エフェクト」と怪奇漫画における「オノマトペ」の類似性に気づかされるからであり、両者ともに「言葉と物」(フーコー)が対応する以前の、名づけえぬもの(シニフィエなきシニフィアン)が亡霊のように群集する、不気味な混沌世界に触れるからである――先述のマッキストンの言葉を借りれば「音の曖昧性」による恐怖表現である。

例えば山岸涼子の傑作『千引きの石』で、被爆者の亡霊につかれた呪われた体育館の扉をヒロイン水谷可南子が開けた瞬間に広がる、垂直落下するような地獄の底へと通じる階段の強烈な描写は「ビョオオオオオオオーー!」というこれまた階段と並走するように垂直落下していくオノマトペの「効果」(effect)が無ければ、恐怖の「感情」(affect)に訴えてこなかったろう【図3】。ただしオノマトペは聴覚的であると同時に視覚的なものであり、ときに量塊性をもつ[ⅴ]ことは差し引かなければならないが、ある程度までサウンド・エフェクトとアナロジカルに考えることは可能だ

話をバルトークの楽曲使用に戻すと、第3楽章のBセクションが流れる中、迷路の中のダニーとウェンディー親子(前半部)からホテルの中のジャック(後半部)にカットバックするとき、「Aセクションともっとも強く同一視されているシロホンやティンパニといった楽器が合図となって、その楽曲をよく知っている人は突如過去を想起するような感覚になる」という。なぜなら、その時点で観客は映画内でAセクションを聴いていないので、注意深い聴き手はこの聴覚的合図リマインダーによって「記憶喪失の感覚」さえ覚えるからだという(75頁)。さらに過去の亡霊は第3楽章のみならず、遠く過ぎ去った第1楽章からも、不気味に歩み寄ってくるのだとマッキストンは言う。

ジャックが迷路に目を向けると、弦楽のゆったりしたメロディーの断片が現れる。これは作品の第1楽章から取られたフーガの主題の一部で、『シャイニング』のなかにこの楽章自体は出てこない。バルトークは現在の楽章のコンテクストではすでに時機を逸しているのは明白な、「本体ではないアウト・オブ・ボディ」断片を置いているのだ。かすかなヴァイオリン音楽の枠組みの上に、スリリングなチェレスタが加わる。このように第1楽章のフーガを思い出すことは、超自然が現れる適切な合図となり、同時に現実を呼び出す呪文を投げかけているようだ。(76頁)

いわばバルトークが第3楽章のなかに第一楽章のフーガを忍び込ませる不気味なテクニックをなぞるように、キューブリックも該当シーンのなかに(映画では直接描かれない)ジャックのアルコール中毒や家庭内暴力の過去をしのびこませているのだ――問わず語りに、あくまで聴覚的に。この章の総括にふさわしいマッキストンの美しいテクストを最後に掲げてみよう。

第3楽章を通じて(第1楽章の)フーガの主題の思い出(recollection)は、字義通り記憶(memory)――それも繰り返される記憶であるが、バルトークはそれをあてもなくさまよわせ、微弱なものとし、どこか距離のあるものとし、強力な律動をなきものとすることによって、その想起されては過ぎ去って行く状態を強調した。完全な作品としてでさえ、このメロディーの演奏には儚く浮世離れした何かがある。そのフーガは第3楽章という「現在形」とは明らかに何の関係もない。それはかなりぼんやりした、不気味な手法の中に実現している。その旋律は自分自身を思い出そうとするかのように音を発していて、まるで催眠状態のなかにあるようだ。バルトークは第1楽章で具現されたものと比較してこの場合ゆったりしたリズムを使っている故、ピッチは引き延ばされていて、まるで何かを思い出そうと試みているようだ。この瞬間、その音楽自体が記憶にまつわるものとなる。例えば注意深いリスナーは自分が第3楽章に身を浸していることを知っているが、同時に第1楽章を聴いて、それを思い出しているのである。(80頁)

オーバールック・ホテルの「幽霊」、そしてかつてジャックがアルコール中毒で家庭内暴力を振るったという忌まわしい「暴力」や「狂気」という見過ごされたものたちが、第3楽章のなかの「第1楽章のフーガ」というかたちで、聴覚的に表現されているのである。

■マッキストンの死角――見過ごされたものへのまなざし(Look at the Overlooked)

最後にマッキストンの議論に幾つか補足しよう。彼女の著述から(それこそ亡霊のように)思い出されるのは、自殺した英国人批評家マーク・フィッシャーによる「憑在論」(デリダ)を駆使した『シャイニング』論であろう。マッキストンが現代音楽ばかり取り沙汰する一方、フィッシャーは逆に20年代の亡霊がうごめくホテルの「黄金の間(ゴールド・ルーム)」で流れる、アル・ボウリーの〈すべては忘れ去られた〉という古いポップ・ミュージックの方に絞って分析しているので好一対をなしている。こうした対照はあるものの、両者とも「現在のなかに聴こえる過去」という時間的パラドクスをサウンド面から剔抉しているという意味では相通じている。

あるいは舞台となったホテルの名前である「展望(オーバールック)」がもつ第二の意味「見過ごす(オーバールック)」を敷衍するならば、それはアメリカ先住民を虐殺して建てられたこのホテル(いわばWASP的アメリカの暴力の隠喩)の亡霊的記憶を「見過ごす」傲慢をも意味し、(いささか牽強付会に思われるかもしれないが)ノーマン・ブライソンの静物画論の名著『見過ごされたものへのまなざし(Look at the Overlooked)』をあいだに挟み、ここからさらに「音」と「静物」のホラー的な関係を扱ったデヴィッド・トゥープ『不安な響き(Sinisiter Resonance)』【図4】の第九章「椅子が軋む、しかしそこには誰も座っていない」へと繋げていくオカルト音響論のパースペクティヴも見えてくる(このトゥープ本もいずれ紹介したい)。

本書を総括すると、マッキストンの読解は総じておもしろいものの、やや深読み傾向で、「完璧主義者」とはいえキューブリックが果たしてそこまで意図したのか、と訝りたくなる点も少なくない。例えば『シャイニング』にはステディカムで三輪車に乗ったダニーを追いかける有名なシーンがあるが、「床」の上を走るときと「カーペット」の上を走るときの印象的な音の違いは「偶然」で、キューブリック自身驚いたというから、サウンドもヴィジュアルもすべてが意図デザインされたものだと信じ込みすぎるのは危険だ。その意味でキューブリック映画における「偶然」を問題にした川口敦子「完璧と偶然のはざまに」(『映画の巨人たち スタンリー・キューブリック』所収)がマッキストンの「巨匠崇拝」的な議論を相対化する視点を与えてくれるだろう。

後藤 護(暗黒批評)

[i] 案の定、明石の『キューブリック映画の音楽的世界』を覗くと、リゲティやバルトークに対してペンデレツキには3倍近くの分量を割いている。

[ⅱ] 劇中で「シャイニング」と呼ばれる超能力が使われるシーンではリゲティ〈ロンターノ〉の金属的な「持続音」が流されることでこの目に見えない力を表しているが、あくまで効果(effect)を目指したものであって、感情(affect)に訴えかけるものではないように個人的に思う。

[ⅲ] 横山宏介「空白スペースと並行世界パラレルワールド」(『ヱクリヲ8』所収)参照のこと。なお本文にたいしてルビがあてどなく浮動し、パラレルワールドというかノマド性を形成した例として井筒豊子によるマーク・テイラー『さまよう』(岩波書店)の「超」訳が挙げられる。「映像」と「音」も一対一で対応するような定住的関係ではなく、揺れ動くノマド性や多重性が必要だろう。

[ⅳ] 『2001年』において「イン・メディアス・レス」(冒頭からではなく途中から始める技巧)として使用される〈美しく青きドナウ〉のワルツの、いつ始まるとも終わるとも分からないエンドレス感覚をしてマッキストンは「宇宙のミューザック(space Muzak)」と評している(71頁)。

[ⅴ] 四方田犬彦『漫画原論』(ちくま学芸文庫、1999)の12、13章「オノマトペの問題(1)(2)」を見よ。