いま、私たちは誰も「写真とは何か」を口にすることができない。日々500億枚以上もアップロードされるSNS写真、プラットフォームに表示されるサイネージ広告やゲーム内写真専門のプロフォトグラファーの出現――。現在においては写真という指向対象そのものの定義が多様化・アメーバ化し、言葉でもってすくいあげることが難しくなっている。写真批評家の清水穣は、写真家の鷹野隆大、松江泰治らとともに二〇一〇年に発足した「写真分離派」、若手写真家との写真展『showcase』における写真家との協働など、これから生まれゆく写真作品をリアルタイムで思考する活動を続けてきた。2020年2月に『デジタル写真論――イメージの本性』を上梓した氏のインタビュー(『ヱクリヲ vol.9』写真のメタモルフォーゼ特集掲載)を再掲載する。

(聴き手・構成 松房子、中村紀彦)

2018年における「写真」、また「写真とは何か」という問い

――いま「写真」について考えるというと、私たちはある混乱状態に陥ってしまいます。美術館で見ることができる写真……といっても写真史の系譜に連なるものからゲームアートやパフォーマンスアートなどにも細分化された文脈がありますし、Google ClipsやInstagramといった資本やテクノロジー、社会学的観点……いったいどれだけの前提に触れれば写真を思考するに足るリサーチをしたと言えるのか分からなくなってしまいます。

清水穣(以下、清水) 難しいですよね。というのも、「デジタル写真」になってから写真はメディアを問わなくなりました。印画紙や液晶のみならず、バスや新幹線、飛行機までもが写真に覆われていて、何にでも写真がついている。最新の刺青は写真に基づくかもしれない。むしろ、写真でないもの、写真と無縁なものがないのですね。写真という一九世紀のメディアは、二一世紀には空気みたいになった。それならデジタル技術の問題を写真に限定する必要はないと思っています。ただし「デジタル技術が遍在する環境において、写真に新しい何かが到来するのか」という話のときには、やはり何らかの線引きが必要ですよね。そういう写真批評が出ているには出ていますが、例えば映画批評と比べるとなんともマイナーです。

それに比例して、写真文化はかなり貧しくなっている。セルフィーでもInstagramでも、要は「〜映え」というものはとにかく画一的です。しかも機械がインスタ映えに合わせてフィルターをたくさん装備していて、なんでも簡単にできてしまう。こういう画一性は音楽にも現れているでしょう。ある時期からアイドルのヒット曲が覚えられない、全部同じに聴こえるという声がよく聞かれます。それは同一のアルゴリズムで作られているってことで、ヒット曲の作り方がアルゴリズム化されていると。

かつてはファウンド・フォトというジャンルがありました。紙にプリントされた写真で、アルバムに収められ、「なぜ撮ったのかよく分からない写真」です。いまは画一的に「映える」写真ばかり撮られるから、かつての分からない写真、失敗した写真は絶滅危惧種のようなものだと思います。そういうものは直ちにデリートされるか、アップされることもない。

――写真表現としての領域は拡張しているけれど、写真文化はむしろ画一化に向かうという反作用的なことが起こっているということですね。写真表現の広がり、つまりデジタル技術が可能にした、アナログ写真ではありえなかった作品としてはどのようなものを評価していらっしゃいますか。

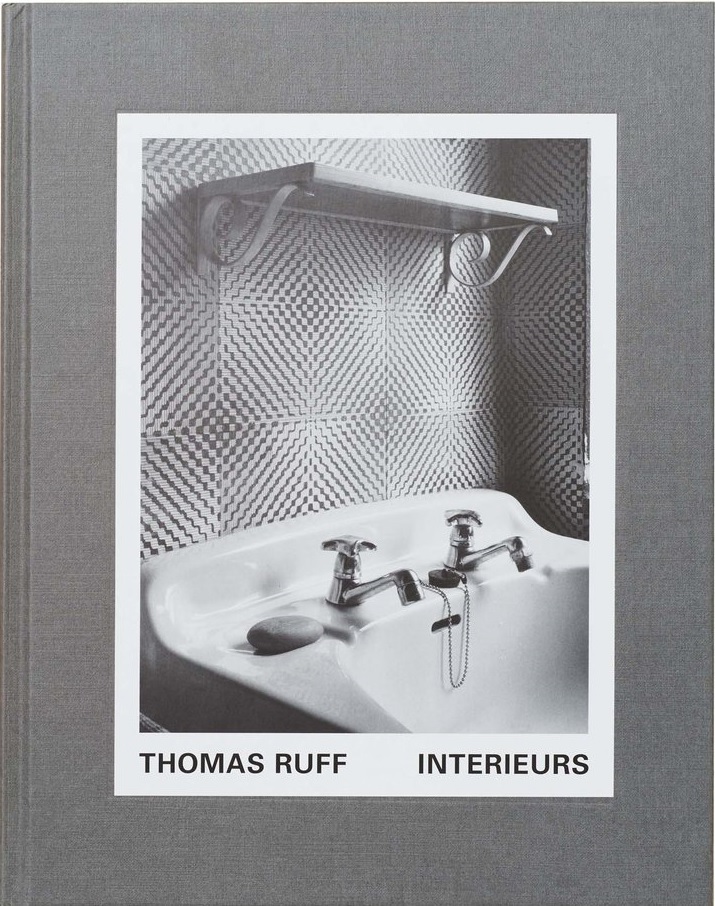

清水 デジタル写真は「アナログ写真とは何か」を問うことから始まります。デジタル技術を使う作品の多くはそこが欠けているので、結果としてすでに試みられたことの反復ばかりで古臭い。対照的に、写真のアイデンティティから写真を解放しようとする写真家がいます。例えばトーマス・ルフ(1)や、木村友紀(2)もそうですね(図1, 図2)。そういう試みは七〇年代に発しています。それは、モダニズム写真からそれが基づいていたリアリズム(「あるがままの世界」という考え方)を前提としない写真への移行期です。写真とは何かというアイデンティティを問い、写真を解放しようと苦労したその頃の世代の作品の方が、むしろいまに通じる同時代性があって面白いのです。

Wood, rock, glass, lacquer

30×50×62cm

Yuki Kimura/Courtesy of the artist and Taka Ishii Gallery

写真は生まれたときは新しい「技術」に過ぎなかった。けれども、一九世紀後半にかけて全世界に普及するにつれ、写真を「作品」として認めてほしいという機運が――マーガレット・キャメロン(3)のような人たちですが――高まってきます。写真にはお金も手間も技術も必要だったわけですからね。そこで「写真はアートでありえるか」、ありえるなら絵画とは何が違うのかという問題が出てくる。これは「モダニズム写真の父」スティーグリッツ(4)が取り組んだ問題でもあった。最初のうちは、絵画でできることは写真でもできるという主張だった。なるほど写真は絵みたいに無から創作するわけにはいかないが、それすらネガを切り貼りすればできる、という人がいたわけですね。ロビンソン(5)とか、成熟したピクトリアリズム(6)の頃には。巧みなネガ合成による架空の風景、象徴派の絵画の写真版です。

でも、それでは写真は絵画の一種になってしまう。そこで、写真は「写真にしかできないこと」をすべきだという話になる。写真のメディウム・スペシフィシティだと。ところがそのときスティーグリッツがインスパイアされた源はなんとピカビア(7)とデュシャンなんですね。デュシャンの有名な便器を台座に乗せて、友人の絵を背景に撮影したのはスティーグリッツです。デジタル写真に関係なく、もともと写真というのは最初期から「写真とは何か」という問いと切り離せないメディアだったわけです。

――「写真とは何か」という問いは、写真家や写真批評家がつねに抱え続けてきた問いですね。

清水 そうですね。ただ「写真とは何か」を考えたモダニズム写真のルーツは絵画なんですよ。絵画といっても向こうは向こうで、写真技術の挑戦を経た上で「絵画とは何か」を問う絵画だから、互いにねじれた関係にあって。「絵画」のスペシフィシティは世界の表層を自動的にコピーする技術としての写真の外部に追求され、またそれを通じて拡張された絵画概念を触媒にして「写真」のスペシフィシティは誕生するわけ。

ただし、アナログ写真vsデジタル写真という対立そのものは、とてもアナログであり、アナクロニズムなんですね。それは昔々のピクトリアル写真とストレート写真(8)の対立を引きずっているだけで、本当のデジタル写真の恐ろしさ、ないし魅力は、ようやくここ五年くらいで顕在化してきている。例えばそれは検索、つまり画像のアイデンティフィケーションの問題であったり、我々が肉眼でものを見るという原理とは全く違う「見る」ことだったりするわけです。あるいは写真文化がデジタル・ネットワークの世界で花咲けば花咲くほど、貧しくなるという画一化の恐怖ですね。そういう現在、いまさら先ほどの対立を反復して「デジタル加工」とか「インデックス性の不在」とか言う批評家はあまりいないと思うんですよ。逆にいえば、未知の可能性を探している段階だと思います。だから僕は「写真新世紀」(9)の審査員に参加しました。来ないかな、と思って。ネットワークの中で新しい「幽霊」が。

――デジタルによる写真作品を制作する際、「写真とは何か」という問い立てにおける「写真」を「アナログ写真」だけに規定していないか注意すべきかもしれません。しかし私たちはデジタル写真について考えるとき、つい「写真にはインデックス性がある」といったことから始めたくなってしまいます。

清水 かけがえのないあの日あのときの一回性の痕跡、と。インデックス性というのは基本的には痕跡性でしょう。弾痕とか足跡とか。パースはインデックス記号の好例としてスナップ写真を挙げていますね。ただし写真は実際には、壁の弾痕ほど物理的ではない。光が感光性物質に傷跡を残したという、遠隔的な直接性です。

最近、ネットワークの研究者で触覚をネットワークにのせるという話があるでしょう。遠隔オペみたいな話ですが、触覚性や直接性がネットワークと結びつくのは変なことじゃない。ネットワークによって高速で伝わり、手術台がマッサージチェアだったら、遠くにいる人に直にマッサージしてもらえるわけだよね。アナログ写真が、光による傷跡のインデックス性を持つとすれば、デジタル写真に別種のインデックス性があってもおかしくない気はします。だって、痕跡と言ったってつまるところは銀の分子の反応(1)と無反応(0)の痕跡でしょう。遠くから光速でやってきた光線を1と0で受け止めるデジタル写真も同じこと。それならデジタルとアナログの違いはインデックス性の有無にはなくて、その後にあるでしょう。つまり、アナログ写真は一回性の痕跡を物理的なネガにして何回もアナログに=類比的に複写するという矛盾に他ならないが、デジタル写真にその矛盾はないのです。デジタル写真は受け取った光の情報0と1を何度も繰り返すだけですからね。

ただ、『ニューメディアの言語』(10)にも出てくるけど、理論的に言われることと現実に起こっていることがずれることってあるでしょう。デジタルコピーは劣化しないと言っても実際にはする、と。僕らはコンピュータがどんなに発達しても、例えばチャタルヒュユクの石器時代と変わらない「人間」なわけで、だから解像度があるレベルを超えてしまったらもう違いが分からない。画像と印画紙の違いと言って、画像はあたかも非物質で印画紙は物質みたいに言うけど、画像も物質ですよ。我々は何らかの物質が光を発して(あるいは反射)してくれないと物が見えないのだから。デジタル技術がもたらすものとして僕が思い浮かべるのは、それが今後は自明でなくなるかもしれないということです。

古い漫画で恐縮ですが、萩尾望都に『スター・レッド』(一九八〇)という作品があります。火星の超能力者の話で、ヒロインの少女は「第五世代」、つまり一番超能力が発達した世代なんだけど、敵に捕らわれて身体を調べられたときに、「君の目は何も見ていない、視力ゼロだ」と宣告される。彼女は物が光を反射し、その光が水晶体を通って網膜上の神経を刺激して脳に伝わるっていう形で物を見ていない。そこにあるものを感じとるという、「テレパス的視覚」の持ち主なのですね。それは、我々がアナログの視覚とか人間の視覚と呼ぶものが、基本的にはプロジェクションだということです。物体があって、光があって、ある箇所に像を結ぶ。これは人間の視覚の一つの条件で、これ以外のやり方では普通の人間は物を見ることはできない。

プロジェクションという形式で結像させる場合、距離が必須ですよね。カメラのレンズを被写体にくっつけたら像ができない。それが可視光線であろうが、X線であろうが、電子線であろうが、「〜線」がプロジェクションの原理で結像する。これがアナログ的な原理で、人間の眼の原理でもあるから、それだと我々は大概どんなメディアでもついていける。

他方で、ラインスキャンカメラ(11)ってあるでしょう。あれはスキャンしているのであって、見ているのではない。スキャンは基本的には「密着」であって、それがアナログの原理と大きく違うと思う。スキャンカメラの場合は一列ずつのピクセルとして読んでいくんですね。読み込まれたデータの塊は、まだ像にはなっていないわけ。像にしてもらわないと肉眼では見えないので、何らかの形で像に変換して初めて見える。でも、このデータの塊そのものは視覚的でもなんでもないんですね。さっきの「テレパス的視覚」だったら、このデータ塊をそのまま感じとれるんですよ。でも我々は像の形で、しかも平たいレイヤーにしてもらわないと分からない。ここに違いが現れてきたと思うんです。スキャンvsカメラでは視覚のあり方が違う。高谷史郎(12)さんのラインスキャンカメラのシリーズはそれをテーマにしていて面白いと思います(図3)。

(次ページ 〈データとレイヤー、「写真」の表出〉 へ続く)