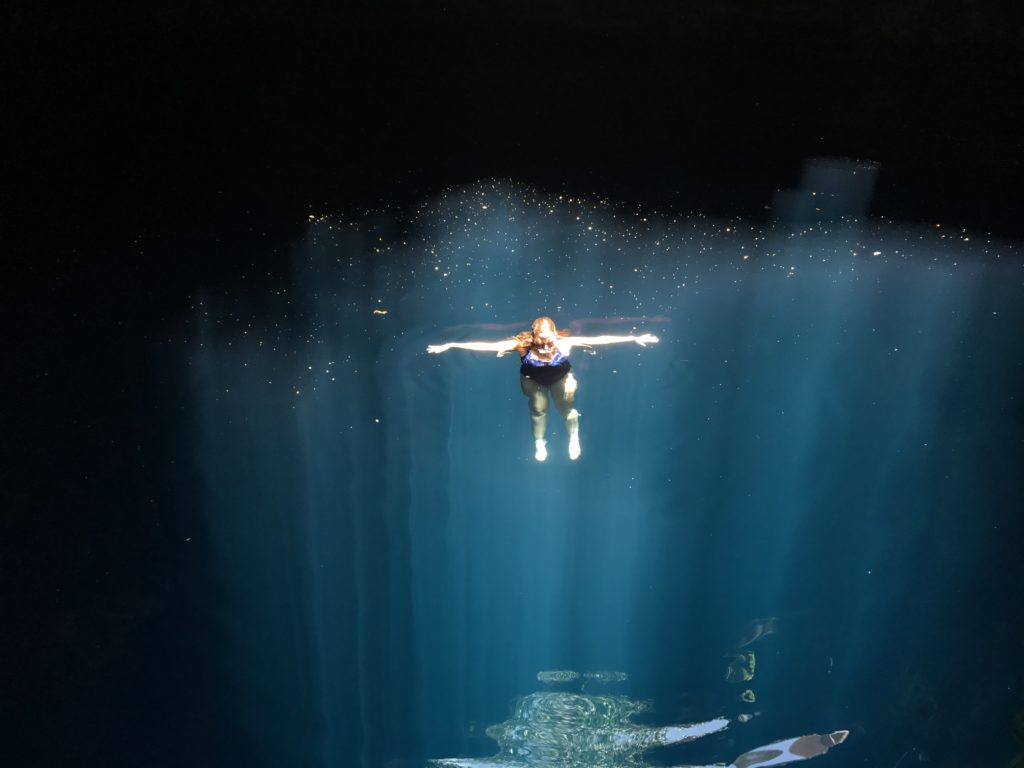

隕石衝突が生み出した泉「セノーテ」は、太古から現地の人々にとって貴重な水源として親しまれてきた。小田香による新作『セノーテ』(2019)は、彼女の名を世界に知らしめることになった『鉱 ARAGANE』(2015)と同様、その水中「洞窟」を人類学的視座から写し取る。現地の民話を語る声が木霊するなか、セノーテに射し込む光を浮遊するようなカメラワークで捉えていくーー。草野なつか(『王国(あるいはその家について)』)は、その映像を「小田さん自身がカメラそのものなのかもしれない」と評した。新宿K’s cinemaでの特集上映(9月5日~)ではこれまで上映機会がごく限られていた『鉱 ARAGANE』以外の作品も上映されている。「ドキュメンタリー」の可能性を拡張する小田香監督に話を聞いた。

(聴き手・構成 伊藤元晴、山下研、若林良)

『セノーテ』が生まれるまで

――『セノーテ』はメキシコ・ユカタン半島で撮影を行っています。どうして小田さんはこの土地を選んで映画を撮ったのでしょうか。

小田 香(以下、小田) サラエボで(映画の)勉強してたんですけど、そのプログラムが終わる頃には『鉱 ARAGANE』も撮り終わっていて。あとは帰るだけというときに、メキシコから来ていた友人に、次は何を撮るの? って尋ねられたんです。そのときはぼんやりと、海を撮りたいなと言ったんですが、帰国した後に彼女から、海もいいけどメキシコにはこういう泉(セノーテ)があるから、1回来てみない? って言われて。1年ぐらい本読んだり、セノーテのこと調べたりしながらお金を貯めて、彼女と1回目のリサーチを2017年の5月に行いました。

だいたい一ヶ月くらいの期間でセノーテを20個ぐらい回って、周辺にあるコミュニティに住んでる人たちのセノーテにまつわる記憶をインタビューさせていただいたりしました。ちゃんと映画にしようと思ったのは、そのリサーチが終わってからですね。

――完成にいたるまで、どのくらいの期間に何回渡航されたんですか。

小田 撮影始めてからだと2017年の5月に1回、2018年の5月に1回、秋に1回。合計すると、だいたい3ヶ月です。1ヶ月を3回。でも、ずっと撮影していた感じではなくて、撮影する日もあれば、しない日もあるっていう感じでした。

――最初のリサーチから水中での撮影を始めていましたか。

小田 水面は撮ってました。ただ、タンクを着けて(ダイビングしながら)は撮ってなかったです。1回目のリサーチのときはライセンスがなくて潜れなかったので、2回目、3回目は潜れたらいいなと思っていました。

『セノーテ』の水

――撮影ではどのようなカメラを使われたのでしょうか。

小田 水中での撮影は9割、iPhone 7です。水中もいける8mmカメラも借りて使っていたんですけど、2ロールぐらいだけ回したところで壊しちゃいました(笑)。それは数ショットだけ使っています。あと、地上での撮影はほぼ8mm(シングル8、スーパー8)ですね。

――iPhoneカメラはむき出しで使っていたんでしょうか。

小田 上でプカプカ浮いてるときは裸で撮っていますね。耐水機能は(水深)1メートルぐらいだと大丈夫なんですけど、それ以上は水圧があるので。潜るときはハウス(水中で撮影するためのカメラを入れるボックス)を着けて、一応水圧がきても大丈夫なようにしてます。

――ダイビングしながらの水中撮影は何時間くらい行われたのでしょうか。

小田 タンクをつけてのダイブ自体は3回しかしてないんですね。だいたい一回のダイブで50分なので、素材自体はそれ×3くらいです。あとは全部、水面をライフジャケットを着けながら移動するっていうやり方で。だから、水中の光線のショットとかはそうやって浮かびながら表面から撮ってるんです。

――撮影もすべて小田さんが担当されていますが、撮影後に映像を見返して発見や驚きはありましたか。

小田 たくさんありました。もちろん私が見てるものを撮ってるんですけど、実際の(カメラに映っている)イメージは確認できずに撮ってるじゃないですか。撮ったものを見てみて、意外と撮れてたなとか、ちゃんと撮れていると思っていたら全然露出オーバーだなとかって毎回驚いてました。iPhoneを使って水中で撮影するのはほぼ初めてだったので。でも、思ったよりもルックがよかったですね。色もそうですけど、案外綺麗に撮れるなと思うし。

――『セノーテ』では映像にハレーションが起きていたり、フォーカスが小田さんの泳ぎとともに変化していく映像が印象的です。カメラの網膜というか、カメラを通じた撮影という条件に意識的なのでしょうか。

小田 私がコントロールしてない部分も大きいんですよ。『鉱 ARAGANE』でもそうでしたけど、オートで撮っているショットもあります。iPhoneでの撮影だと、どうなるか自信がなくて、しかも一回しかチャンスがないときは開放して撮ってるんです。自動で(カメラの)露出が変わるなか、動きながら撮る。そうすると、私のチョイスではしなかったであろう映像が生まれることもあって面白いです。でも(絞りを)固めていて、暗い所から上に行って白く撮るとかも好きだから、何通りかやるんですね。

――劇中のショットで、小田さんが自分の予想と違っていたものはありますか。

小田 たくさんあります。序盤、水滴が降ってくるのを見上げるやつとか。ほぼ水滴しか見えない映像になっているのは、露出含めカメラの選択ですね。バックグラウンドが暗くならない。水中にぷかぷか浮かびながら(iPhoneを掲げて)撮っているときもはっきりとはピクチャできていないんです。

――『鉱 ARAGANE』もそうですが、デジタルカメラの身軽さゆえ撮れたという手応えはありますか。

小田 機動性もiPhoneだったところがよかったと思います。5Dカメラをハウスに入れて、こういう映像を撮るのは私の泳ぎのレベルでは無理ですね。でも、カメラは何でも好きですし、どのカメラを使うかに執着とかはないです。ただ大きいカメラは、私は体力がないのでしんどいというだけで。

――水中のショットはまるでアトラクションに乗っているかのような映像が印象的です。『鉱 ARAGANE』でもトロッコに乗って鉱山へと入っていくショットがありました。

小田 そういうイメージの運動が好きなんですって言うと、ちょっとシネフィル臭いかな(笑)。でも、移動しているショット、違う世界に入っていく動きが好きなんだと思います。

『セノーテ』の「顔」

――撮影中、地元の方へのインタビューを続けられていたのはなぜでしょうか。

小田 ただ自分がセノーテに浮かんでいるぐらいでは現地の人がどういう関係をセノーテと持っているかは分からないので聞きとりを続けていました。カメラを回す時もあれば、回さない時もあったんですけれど、だいたいそのインタビューが終わった後に、許可をもらえた人はああいう(作中に出てくる)ポートレートを撮らせてもらってます。

――「いい顔」ばかりが出てきますよね。

小田 私の好きな顔ばっかりでした。暮らしと直結してるというか、すばらしい顔の人がたくさんいらっしゃいましたね。

――セノーテの泉のなかを撮るときと、現地の人へのインタビューは小田さんのなかでカメラを向けるときの意識は異なりますか。

小田 作業や負荷自体は全然違うんですけど、心構えとしては同じです。結果的に残っていったのは水中撮影(の映像)で。でもインタビューで受けた情報は、それを聞いてセノーテに潜っているときの自分に影響してくると思っているんですよ。きっと水の中を撮りながらアウトプットもしていたんだと思います。

『セノーテ』の「音」

――『セノーテ』では冒頭から動物の鳴き声が挿入されていますね。その場で鳴っていないサウンドがいくつもミックスされている印象を受けました。

小田 そういう音がついてもいいと思ったんです。(音を足すときは)イメージだけで表現できないことをサウンドで補うときと、純粋にそのサウンドが好きだから置いているときと2種類ある気がしますね。たとえば最初の洞窟の場面だと猿の鳴き声を入れていますが、あのときにあの音があるのとないのでは、きっと感じるものが違うじゃないですか。

――音響に創作(フィクション)の部分があってもいいと思っていますか。

小田 私のインプレッションだったり、体験に基づいた創作はありますね。『セノーテ』でもうですし、『鉱 ARAGANE』にもありました。私の受けた印象を拡大して、表すという意味では。

――『鉱 ARAGANE』も音響が印象的な作品でした。

小田 自然にサウンドへの興味が出てきて。『鉱 ARAGANE』のときに音のことに触れてもらうことが多かったんですね。そこまで意識的に録ったつもりはなかったんですが、そこでサウンドスケールというものがあるんだ、と学びました。『セノーテ』では少し手が空いているスタッフがいたので、その子に頼んでフィールドレコーディングをやってもらったんです。セノーテの(泉)の中もそうだし、町の音も録ったんです。楽しかったですね。

――以前にMUBIのインタビューでご自身の作風を「実験的なドキュメンタリー(experimental documentary)」と表現されていました。『セノーテ』では神話を語る声が作品に挿入されています。

小田 「実験ドキュメンタリー」という言葉が、まず便利なものとして自分の中にはあります。たとえばドキュメンタリーといったときに皆がどんな作品を頭に思い浮かべるかは分かりませんが、テレビで流れているようなしっかり起承転結があって、一人の主人公がいるような作品を思い浮かべるかもしれません。でも、私がやっていることはそれとは違う。はっきりとした構成を持って撮っているわけではないんです。だから、そうやって撮ったものをなんて呼んだらいいのか――表現する言葉がないんです、それを自分で作らないと。皆がそれを受け入れてくれたら嬉しいと思います。

――今後、脚本が用意された物語作品を撮りたいという気持ちはありますか。

小田 語るべき物語がそこにあれば、全然あります。自分がそういうものに出会えれば。ただ、物語を撮るとしても、それも探究のプロセスであってほしいと思います。知っていることを表現するのではなく、知らないことを知る手段として、それを集団で考える。映画の集団制作、集団芸術という部分を覗いてみたい気持ちはあります。そのコミュニケーション自体が映画の主題を考えるプロセスになりえるのであれば、やってみたいです。

小田香と「洞窟」

――『セノーテ』も『鉱 ARAGANE』も洞窟の作品ですね。

小田 たまたま洞窟。ねえ、なんでなんでしょう(笑)。

――作品を制作しているとき、映画館で見られることを想定されていますか。

小田 編集の段階、ポスプロの段階でイメージの見え方だとか音響を設定していく中では、どういう風に音が広がってほしいかっていうのはもちろんあって、それは映画館用に設計してます。あとは、自分の作品の性質みたいなものが映画館向けなのかな? というのはあると思います。たとえば、ショットが長かったり、暗闇のなかの光とか。作品の本質的なものが映画館に近いからっていうのもあるかもしれないです。

――次に撮ってみたい場所はありますか。

小田 これは前から言っているんですけど、宇宙。宇宙から見た地球と、宇宙ステーションで作業する人たちを撮ってみたいです。これはすぐにできるわけではないので、次に具体的に撮ろうとしているのは、大阪の下水道ですね。大阪は水都なので、上の水路とその下にある下水道を撮ってみたいです。そこで何が自分が発見できるのか、まずはリサーチしてみたいです。

――また「地下へ潜る」んですね。

小田 自分の身体を異次元だったり、非日常に置いて「私が何を撮るのか? (その環境に)何を撮らされるのか?」ということに興味はあります。ただ……「絶対地下や」と思って撮ったわけではないんです。でも、きっとそれが水中だったり地下である意味はあるんやと思います。(了)

小田香 Oda Kaori

1987年大阪府生まれ。フィルムメーカー。

2011年、ホリンズ大学(米国)教養学部映画コースを修了。卒業制作である中編作品『ノイズが言うには』が、なら国際映画祭2011 NARA-wave部門で観客賞を受賞。東京国際LGBT映画祭など国内外の映画祭で上映される。

2013年、映画監督のタル・ベーラが陣頭指揮するfilm.factory (3年間の映画制作博士課程)に第1期生として招聘され、2016年に同プログラムを修了。2014年度ポーラ美術振興財団在外研究員。2015年に完成されたボスニアの炭鉱を主題とした第一長編作品『鉱 ARAGANE』が山形国際ドキュメンタリー映画祭2017・アジア千波万波部門にて特別賞を受賞。その後、リスボン国際ドキュメンタリー映画際やマル・デル・プラタ国際映画祭などで上映される。映画・映像を制作するプロセスの中で、「我々の人間性とはどういうもので、それがどこに向かっているのか」を探究する。また世界に羽ばたく新しい才能を育てるために2020年に設立された大島渚賞(審査員長:坂本龍一、審査員:黒沢清/荒木啓子[PFFディレクター]、主催:ぴあフィルムフェスティバル)では第1回の受賞者となった。

〈作品情報〉

『セノーテ』

9/19(土)〜新宿K’s cinemaにてロードショー