「3DCG」という言葉を耳にしたとき、あなたはどのようなイメージを思い浮かべるだろうか。リアルな造形や質感のモンスターたちか、あるいは縦横無尽に駆け回ることができる広大なゲーム世界か。一口に「3DCG」と言っても、様々な領域にまたがった技術と表現が関わっている。しかし、3DCGは様々な技法でどんなものでもリアルに表現できるにもかかわらず、奇妙で不気味な異物(オーパーツ)を含んだ作品は、たびたび我々の前に姿を現す。こうした作品に何の手がかりも持たないまま臨んだところで、結局のところ異物(オーパーツ)を理解できず、作品それ自体がこの現実にとって場違いな存在になってしまうおそれがある。

そこで本特集では、「モデル」「運動」「空間」「他世界との関係」の4つのカテゴリーを設け、3DCGの異物感を活用した近年の作品をそれぞれ3~4点、計14作品を紹介するコラムを用意した。こうして異物(オーパーツ)にそれぞれの「場(カテゴリ)」を設けて整理することで、「3DCG」という文化の解明を試みたい。

Text by 高井 くらら、横山 タスク、福田 正知

1. モデル/MODEL

現在の大衆的な3DCGアニメは、ポリゴン配分やボーン付け、陰影付けなどを工夫し、どれだけ効率よく、綺麗に、滑らかにモデルを作成するかを技術的に追求している。この「綺麗」「滑らか」とは、視聴者の感性にとっていかに「自然であるか」だ。例えば、3Dモデルのキャラクターは横からだと目や口があまり見えず、慣れ親しんだ2Dアニメの見た目から遠くなってしまうため、横顔用のテクスチャに切り替えるなどの修正を入れている(図)。

またリアルな見た目であっても、所謂「不気味の谷」現象が起こってしまい、視聴者は反射的に嫌悪感を催す。3DCGアニメではモデルの出来を視聴者の狭いセーフラインに合わせなければ、「気持ち悪い」「違和感がある」と評されて「失敗作」の烙印を自動的に押されてしまうのだ。そしてそのために、正面から見た時の整合性を保とうと、必要以上に腕を伸ばすといった無茶なモデルの使い方をすることも多々ある。

3DCGオブジェクトはありのまま在ろうとすることだけで、「異物感」を呼び起こしてしまう。しかし3DCGアニメの視聴者のセーフラインを探り、少しずつ拡張するように、異物感を実験的に解放する作品が徐々に現れている。

1-a『プロメア』とポリゴン

『プロメア』は炎を操る人種バーニッシュと人間の戦いを描いた作品だが、その炎は三角形(ポリゴン)の平面でできている。三角形(ポリゴン)の平面の集合により作られる3DCGモデルは、その数を増やすことによってより複雑な造形にできるかわりに、描画処理の際マシンに負荷を与えてしまい滑らかに動かすことができないというジレンマを抱えている。そのため、かつてはポリゴンらしさの残ったモデルが使用されていたが、現在は高性能のマシンを使えばその課題は解消できるようになった。『プロメア』ではセルルックの中、あえて残された三角(ポリゴン)の炎はカクカクとした異物感を含み、なおかつ生き生きと動く。近年の3DCGを使った映像表現の進歩はめざましく、もはや2Dか3Dか見ただけではわからないことも多い。『プロメア』の炎も3DCGだと一般に認識されているが、かなりが作画に置き換えられている。つまり、実際はイミテーションであり、意図的に3DCGらしさを表現しているのだ。

では、作中で炎を3DCG=三角形として表現した意義は何だろうか。それは物の自由な生成である。主人公たちは物理ベースの機械で戦うが、バーニッシュはバイクや武器などを炎から生成する。炎が三角(ポリゴン)であることで、自在に物を出現させられるという突飛な設定に違和感を持たせず、不思議な物の実在に説得力が与えられる。そうすることで、下手をするとギャグになり、設定だけが上滑りしてしまうような奇跡さえも起こせる。こうして、「熱くない炎」が実体を伴ったものとして立体的に現れ、物語を収束に導くのだ。

1-b 『宝石の国』/『Everything』と身体

『宝石の国』は、人のような見た目の身体を持つ宝石たちが月から飛来する敵と戦うアニメだ。彼らの身体はある程度の負荷がかかると砕けてしまうが、その破片を集め、接合すれば元に戻れる。しかし、元に戻れなかった場合は欠けた部位が持っていた記憶を失い、また、代わりに別の物質を接合するとその性能や記憶が備わるのだ。ここでは、身体に魂が宿っていると言える。一方、ゲーム『Everything』では、プレイヤーは様々なものに乗り移って操作できる。つまり、魂は属する身体を自由に替えられる。

相反するこの2作品には共通点がある。それは「モデルが物質性を担保している」ことと「世界のあらゆるものがテーマに含まれている」ことだ。3DCGモデルとは面(ポリゴン)で表現される固定の素体であり、線画のように実体のない記号的なものではない。そのため、〈物〉としての同一性や一貫性が見た目に求められる。つまり3DCGの身体は現状を保持したままで別のものに変化することができない、不自由なものなのだ。変化するためには『宝石の国』のように部位を付け替える(過程を視聴者に見せる)か、『Everything』のように身体と魂を分離するしかない。こうした3DCGの世界で新しい身体を探すために、『宝石の国』で主人公は博物誌作りを任され、『Everything』には微生物から銀河まで用意され、それぞれ世界のあらゆるものと出会うことを要請されているのではないか。

1-c 『スパイダーマン:スパイダーバース』と作画

モデルは描画負荷を下げるため、モブと主人公の質を適宜変えてポリゴン数を節約している。様々な世界(マルチバース)のスパイダーマンたちが原作の画風を保ったままひとつの世界(ユニバース)に集まり共闘する『スパイダーバース』では、主人公たちの間にすら仕様に差がある。だが、このように同じ人間なのに仕様が違っていて、「共にいる」と言えるのだろうか?

そもそも3Dモデルは、ポリゴンなど3D表現とテクスチャなど2D表現との融合である。さらに『スパイダーバース』では作画の違いを表現するために3Dで撮影された映像に描き加え、フレーム数を変えるなど2D表現を上乗せしている。他の作品においても、モブと主人公の差を埋めるのに2Dが果たす役割は大きい。こうした2D表現は映像の問題であるため、彼らの共存はこの作品を見るわたしたちによって補完されているのだ。別世界の人物たちがひとつの3D空間(ユニバース)で共存している画期的な作品のように思えるが、実際は共存とは言い難い。だが、様々なスパイダーマンにも共通点がある。新米スパイダーマンのマイルスに対しそれぞれ言葉を重ね詰め寄るシーンで、各々の実践するスパイダーマン像が重なっていることがわかるのだ。その多層的なスパイダーマン像(スパイダーバース)の表象され方は、冒頭や終盤でマイルスがグラフィティやステッカーという平面を街の建築物に上乗せしたこととも重なる。結局のところ、世界(ユニバース)は3Dや2Dが重なるからこそ、立体感を持って立ち現れるのだ。『スパイダーバース』の作画は3Dの可能性と同時に、2Dからの逃れられなさを示しているのではないか。

2. 運動/MOTION

3DCGにおける運動では、いかに「綺麗」で「滑らか」な動きを再現できるか、つまりモデルにおける問題と同じように「自然さ」に重点が置かれている。特に、ここ数年はモーションキャプチャやフェイストラッキングなどの技術が発達し、効率的に3DCGに動きを付けられるようになったため、製作スケジュールが逼迫しがちな地上波で放送されるアニメでもフル3DCG作品が増えてきた。こうしたトラッキング技術は商業アニメだけではなく、MMDやVTuberなど、個人制作の作品やコミュニケーションにも使われるほど普及している。

これまでのモーション作成作業は時間軸上に点(キー)を打ち、その時点のモデルの位置情報を指定するもので、点の間の動きは直線的に補完されていた。そのため複雑な動きは再現しづらく、3DCGというと動きが機械的な無機物の制作に使われることが多かった。だが、いまや楽器を演奏するといった複雑な人間の動きの再現や、筋肉の多い男性アイドルのダンス描写(図)、物や動物に人間の動きと表情を付ける擬人化などもかなり違和感なく表現できるようになっている。「3DCGでは難しい」と思われた描写が、技術の発展によってその射程に入り、より表現の可能性が広がったのだ。

2-a『名探偵ピカチュウ』と表情

元々無機物の表現が得意な3DCGは、技術が発展したとはいえ、運動をトレースしきれない生き物の本物らしさをどのように表現しているのだろうか。アニメや漫画のように記号的な表現もできず、当然だが実物を使うわけでもない。そうした時、「動き」の効果は大きい。動作と連動する毛の揺れ、肌の伸び、肉の弾みによってその生々しさを感じられるからだ。つまり、3DCGにおいては身体の変形を伴うダイナミックな運動を通して、より強い生命力を表現できると言える。こうした「動き」はピクサーなど大作志向のCG映画で度々見かけるが、「大げさで気持ち悪い」と言われてしまうことも多い。

『名探偵ピカチュウ』も予告編が公開された当初は表情や動きに対する悪評が多かった。だが、後に公開されたキメ顔でダンスを踊るピカチュウに誰もが夢中になったように、結論としてはポケモンたちはCGに最適な姿で現れたと言えるだろう。一方で終盤に登場するポケモンのバルーンは、わたしたちが見慣れたポケモンに近いデザインにもかかわらず、そこに生は感じられない。空に浮かんで揺れているだけで、魅力的な動きがないからだ。

ポケモンとの共生を描くこの作品世界には、活発に動かないポケモンも存在する。そうしたポケモンがぬいぐるみやフィギュアと思われないためには、質感を感じさせるような表情も重要だ。その意味では「ピクサーみたいに大げさで気持ち悪い表情」は、ときに生き物をもっともらしく描くのに効果的であり、ピクサーから連なる3DCGアニメ歴史の中で培われた重要な表現だと言える。

2-b『timeforsushi』/『見なれぬものたち』とモーション

バグとは、製作者が意図した正しい動きに反抗するように、プログラムが起こしてしまうエラーだ。つまりバグはそれ自体が、プログラムで動く3DCGらしさを表しているのではないだろうか。『timeforsushi』など一連のDavidLewandowski作品に登場する、現実世界を歩く奇妙な人間たちは、よく見るとウエイトやボーンも含めたモデリングまではおおよそ自然で、ある程度人間らしい。奇妙さは、動きの規則(モーション)にあるのだ。筋肉で動き、重力に影響される人間の動きと違って、関節の可動域に限界がなく一定のテンポで揺れる姿は不自然で、まるでバグを起こしているようである。

薄羽涼彌『見なれぬものたち』はこの問題を更に深化し、「3DCGの人間」という新しい生命体を表現している。摩擦が弱く滑り落ちていくシーツなど、空間全体が現実と違う法則によって成り立つ3DCGの世界で、彼らは真っすぐ立つことすらままならない不安定な動きをしながら生きているのだ。そうなってくるとむしろ、床から足が離れないことや、重力に逆らって起き上がれることの方が不自然で、現実的な動きこそバグを起こしているように感じてくる。

3DCGの世界には3DCGの世界らしい「自然」があり、3DCGらしい動きを「バグ」として認識してしまうわたしたちは、先住民を殲滅しようとする入植者のような視野狭窄に陥ってはいないだろうか。このまま3DCGを「バグのようだ」と言っていては、彼らに対する理解は進まないだろう。

2-c『geist.xyz』とアルゴリズム

プログラムは人間の定義した規則に従う他律的なものの印象があるため、自然や生命とは真逆の存在と捉えられがちだ。しかし、『geist.xyz』ではアルゴリズムによって、様々な布が「生々しさ」を与えられている。布地そのもののズレや重なりなど質感が見える動きに加え、その模様までもが流動的に変化する様子は、まるで「幽霊のよう」だと作者も紹介している。つまり、「もし布が意志を持っていたら」というシミュレーションではなく、ただ目的もわからない「そういうもの」としての表現なのだ。

しかし、むしろこの布の動きは、モーションキャプチャなどで人間の動きをデジタルの世界に無理やり押し込め、無理やりモデルに適用したものではなく、布それぞれの質感や模様を踏まえ、それに沿って動く自然なものだ。この作品を見ていると、3DCGは無機物にも、不気味ではあるがデジタルならではの生々しさを持つ「幽霊のよう」な生命を宿せる可能性すら感じられる。

こうした時あぶりだされるのは、人間らしさを押しつけ、共感ベースで生を生み出し、認識してしまう人間の思考だ。物に動きを付けた作品はこれまでにも多くあったが、目や口を付けたり、手や足にあたる部位を物に割り当てたりと、それらのほとんどが人間(の知る動物)をベースにしたものであった。だがそうではなく、「感情」も「意志」もわたしたちには理解できない生物としての3DCGと向き合うことで、「そういうもの」としての人間の姿もまた浮かび上がってくるのではないか。

3. 空間/SPACE

仮想世界である3DCGの空間は、様々な表現に支えられることでリアリティを維持している。たとえばゲームや映像の中で、ものがどのように落ちるのか、という物理演算の問題などはもっとも直接的にリアリティに関わるだろうが、光の表現ひとつとっても、その描き方には無数のバリエーションが存在する。

雲間から陽の光が差し込むと光芒が生じる現象(いわゆる「天使の梯子」)や、強い光源をカメラで見たときのレンズフレアなど、映像や自然科学上の現象をエフェクトで再現することで、写真で撮ったように美しく「リアル」なCG映像を作ることができる。しかし、これらは厳密には現実の現象を再現しているのではく、より強い効果をもたらすために装飾された創作的表現である。つまり、我々が感じる「リアル」がしばしば創作に対して感じるものであるように、CG空間のすべてのリアリティも技術であり表現によるものである。ゆえに、時により強い効果を意図して、現実とは全く逆の現象を再現すること――ものが落ちなかったり、光が曲がったり――もまた有効である。

3-a 『Fest』とCGの降霊

『Fest』の制作者であるニキータ・ディアクルは、CG空間におけるランダム性に対して多方面から実験を繰りかえしている。本作では、ところどころにバグが生じている、汚らしいスラムの団地のなかで、同じくどこか猥雑な印象の人々が、踊ったり屋台で物を買ったり建物の上からバンジージャンプしたりしている。本来CGとは無機質でランダム性に欠けた空間だが、彼の作品からは、まさに祭(fest)のそれを彷彿とさせる異様に生々しい熱狂が感じられる。

その理由は、POV(一人称視点)で撮られ、細かくブレながら物音への反応や興味を反映して動くカメラや、人々の動きや光の表現の中にある大小の無数のノイズにある。人間たちもパペッティングという上からワイヤーで吊るしたような独特な方法で動かされることで、時に制作者にとってさえ思いもよらない動きを生む。本作で描かれている祭は団地の敷地で営まれるこぢんまりとしたお巫ふざけ山戯だが、他方で祭とは常に神事でもあり、神官たちのトランス状態を通した降霊や、普段は遠ざけるべき精霊や死者と束の間交流するなど、非日常的な空間を現出させる試みであった。この作品はまさにそのような予期せぬランダム性やカオスを導入した空間を描くことで、本来物言わぬ傀儡であるCGに命を宿そうとする、呪術的な試みだと言うことができる。

3-b 『ペンギン・ハイウェイ』と現実の裏側

本作は好奇心旺盛な主人公の少年アオヤマ君が、偶然出会った「お姉さん」と交流しながら、大量に出現しはじめたペンギンや、森の奥に浮遊する巨大な水源である「海」の謎などを解き明かしていくジュブナイルミステリーだ。アオヤマ君と彼の友人たちの研究と検証の結果、「海」はこの世界に現れた修復すべき亀裂であり、ペンギンたちはその修復剤だと判明する。そして終盤、アオヤマ君とお姉さんがペンギンたちの背に乗って地面に潜ると、建物が物理法則を無視して浮かぶ果てしない地下空間に突入する。

この表現について、『エクリヲweb』のインタビューで監督は、自身が昔熱狂した3DCGゲームのグリッチを通して見ることができた、地面の下にある広大な空間に影響されたと語る。このような空間はどのゲームにもかならず存在し、普通にプレイしていれば決してたどり着かない「現実の裏側」だ。

しかし、同時にこのような描かれない場所こそ、3DCG空間を成立させる条件として捉えることができる。ゲームに日常的に親しんできた世代であれば誰もが一度や二度体験したことがあるだろう「壁抜け」や「ポリゴン抜け」に神秘を感じる理由は、3DCGの表層を取り去り、その世界の核心に触れたという感覚を得られるからではないか。

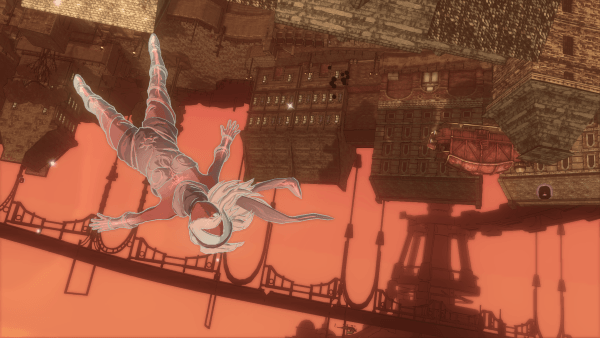

3-c 『CONTROL』と超現実的なもの

『CONTROL』は異世界の存在・ヒスに支配され崩壊の危機に瀕しているニューヨークの機密機関の施設を訪れた主人公が、超能力を駆使しながら建物内のヒスを撃退し、施設の最深部に隔離されている弟を救出しようとするSFアクションゲームだ。本作の特徴は、ヒスによって歪まされた物理法則が引き起こす特殊な映像美にある。ヒスに侵食された建物の中では、怪しい赤光が差し込み、職員の遺骸が空中に漂い、堅牢そうなコンクリートの外壁がまるで生物の内臓のようにぐにゃりと形を変え、重力の変化によって容易に天地が入れ替わる。

これだけだとありがちな超能力アクションだが、本作では紙束ひとつにまで細かく効果が設定され、部屋の中のものほぼすべてが衝撃に対して様々な反応を返すような極めて精巧な空間づくりがされている。そういった細部に込められた本筋に必要のないフェティシズムが「過剰に現実的」な雰囲気を孕み、非現実的な超常現象との対比を際立たせ、真に迫った不気味なものとしてオブジェクトが佇んでいる。人々が称賛する「リアル」さは、しばしば美しく虚構的で見慣れた映像効果の呼び替えであったが、一方で「リアル」を精密に追求したものは、時に過剰で不気味なものだと言えるかもしれない。

4. 他世界との関係/ANOTHERWORLD

3DCGは、一つの世界として現実とは独立する時もあれば、それをツールとして経由することで現実を操ることもある。VRで職業訓練を行ったり、3Dプリンターで建築物を造れるようになったのも、後者の方向でのCGの発展の故であろう。

ふと、私たちの生活空間はますます3DCG化していると錯覚することがある。私たちを取り囲む現代建築の多くが、デザインから強度計算に至るまで3D空間を経て造られるようになり、以前とは異なる様式の建物が建造されるようになったことがその大きな要因かもしれない。東京五輪のための新国立競技場第1案をデザインした建築家ザハ・ハディドによるアルゴリズミックな造形プロセスなどはその典型である。医療の現場ではCTやMRIで撮った写真を3Dモデル化して診察する試みも行われつつある。すなわちCGはもはや単なるスペクタクルなどではなく、生活に必要なインフラとなりつつある。

ここでは、3DCG技術を使いながら、3DCGと私たちの現実との繋がりを批評的に捉えなおすことを試みる作品を紹介する。3DCGというメディアを介する彼らの作品は、どのような「異物」を私たちの日常に差し込もうとしているのだろうか。

4-a『Lonelyeyes』と観賞者

『Lonelyeyes』は、VRゴーグルを装着してゲームのプレイヤーとなった観賞者が、センサーが仕込まれた装置の上で実際に足を動かして体験するインスタレーション作品だ。ゲームが始まり、ナレーションの案内に従って進めていくと、プレイヤーは美術館らしき空間に導かれる。この美術館を彷徨い、展示品を見ているうちに一つの箱が目に入る。箱を開けると、そこに隠されていたのはなんとギリシャ神話の怪物、メデューサであった。メデューサの目に捉えられたプレイヤーは石と化し、その美術館の展示品の一つになる―─。こうしてバーチャル空間内で彫刻になることで観賞者(=プレイヤー)は、VR装置の筐体に立った時点からすでに自身がこのインスタレーションの観賞者や窓から建物内を覗く歩行者にとっての「展示品」になっていたことに気付く。

観賞行為は観賞者に特定の身振りを要求する。それはCGでも絵画でも変わらない。作者がVR技術を通じて表現したのは、観賞者がVRで映像を体験することではなく、VR空間に身を浸しつつ他の観賞者の視線を集める、すなわち「見れば見るほど見られる」という観賞者の姿ではないだろうか。この作品において何より含蓄に富むのは、観賞者(プレイヤー)を作品の一部に埋め込み、「仮想世界に没入させる」というVR技術の志向性を極端に強めることで、かえって現実のあられもない自分の姿が浮き彫りになるという逆説に他ならない。

4-b 『WesternFronts』と風景のプログラム

2017年、アメリカ西部の有名な国定公園内の4つの自然保護区域を縮小する計画が政府機関からリークされた。この情報を受けて『WesternFronts』は制作された。本作は、国定公園の風景をドローン撮影し、その映像の一部に、この風景をフォトグラメトリー(写真から3Dモデルを生成する技術)でCG化してポリゴンで埋め尽くした空間を重ねた映像作品である。

この作品では、一般にフォトリアルな3Dモデルを手早く作成する技術とされるフォトグラメトリーが、フォトリアルとは真逆な空間を作るために使われている。ポリゴンで埋め尽くされたこの空間は現実とは異質の空間であり、それ単独で完結した風景だと言える。しかし、この「完結」は現在の自然の風景を破壊して実現した「完結」であり、現実の再現を諦めた風景だ。今日、3D技術は高度に発展したとはいえ、フォトグラメトリーによって自然の風景を完璧に再現した3Dモデルは到底作れない。本作は技術が未完成であることを逆手にとり、自然が破壊された、未来の国定公園の風景を幻視させる。

本作品の解説文には、重ねられた映像は未来のディストピアの映像だと書かれている。これは決して比喩ではない。なぜならデジタルプログラムによる風景の加工とは、この自然保護区域を開発しようとする計画(プログラム)と同質ものだからだ。どちらの目的も、元々そこに存在した風景を不可逆的に破壊し、異質なものへと作り変える行為に他ならないのである。

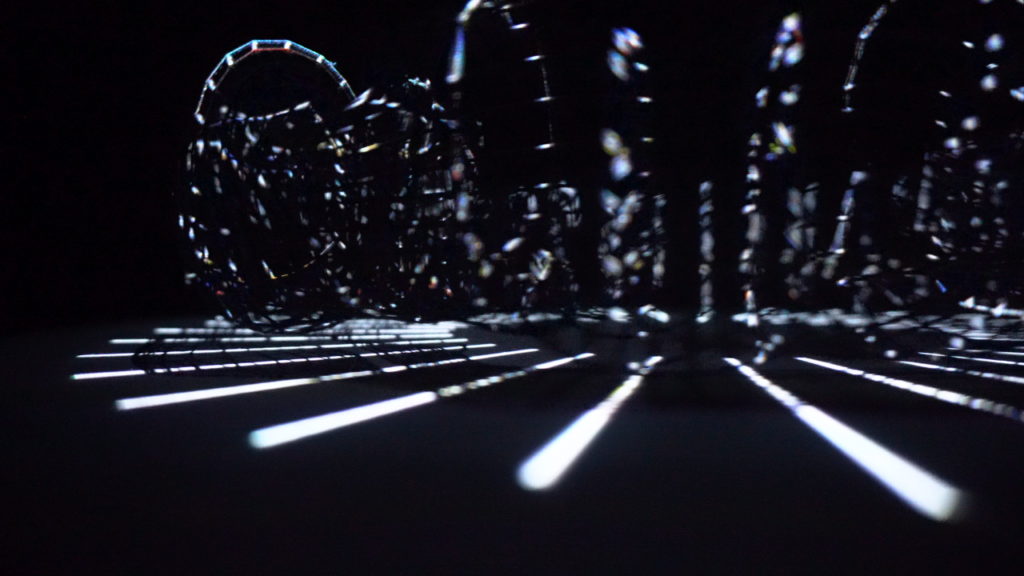

4-c 《toki-NUMBERS#01》と3次元アニメーション

暗闇の中にかすかな光が浮かび上がる。その光がどこから発せられるのかは見えず、ただその光によって中空に数字が形作られる光景だけが見て取れる。それは球状の頂点とそれらを結ぶ直線で作られた「0」という文字だ。じっと見ていると、「0」という数字は形を崩して「1」になり「2」になり次々と姿が変わっていく。暗闇の中でめまぐるしく動くその点と線の動きに見入ると、さながら宇宙からやって来た未知の物質を前にしいるような感覚に陥った。

程なくして、これは実は3Dプリンターで制作された立体物なのだと知る。ある形状とある形状の連続体の断面にスリット状の光を当て、立体物または光を動かすことで異物的な動きが暗闇の中で生成される。

新しいメディアは旧いメディアを模倣する。3DCGや3Dプリンターというメディアが模倣するのは、一般には彫刻やプロダクトデザインであった。だが、後藤が模倣したのはこれら立体のメディアではなく、アニメーションという二次元の芸術である。そしてアニメーションというメディアを従来の方法とは異なるアプローチから再発明することにより、私たちが良く知るアニメーションでありつつもどこか異質さを生み出すことに成功しているのではないだろうか。「車輪の再発明」が無駄であるどころか極めて創造的な行為だということを、この作品からは読み取ることができる。

※この記事は『エクリヲ vol.12』に掲載された記事を再掲載したものです。

1 Response

Comments are closed.