※本記事は『エクリヲ vol.12」に掲載されたものです。

第一回/『三体』における閉域と文脈主義

連載・『三体』から見る現代中国の想像力 第二回

未来は否定から生まれる――『三体2:暗黒森林』について[1]

劉慈欣『三体1』で描かれていたのは人類の終わりと新たな始まりだった。壊滅的な災難をもたらす究極の外敵――三体人に脅かされることなく、子供じみた破壊と戦争ごっこをしつつも、それなりの生活を営むことができる平穏な「黄金時代」は終わり、三体人の圧倒的な力の前で、ただの「虫けら」として、人類は未来に向けて再スタートすることになる。

前回で論じたように、『三体1』は文脈主義的な志向を強く持っている。我々のこれまでのすべての営為がそのような志向において、その意味を相対化され、脱根拠化される。その結果、人類全体が一つの個体として、従来の世界=文脈から引き離され、新たな文脈の中に位置づけられることで、新たな意味を持つ未来に進むことが要求される。しかし、それはどのような未来なのだろうか? それは人類という個体にどのような意味づけを与えるのだろうか? それに向けて人類は具体的にどのように変身を遂げなければならないのだろうか?

これらの問いについて考えるために、今回は続編である『三体2:暗黒森林』(二〇〇八年、中国語原題は『三体2:暗黒森林』、以下『暗黒森林』)を詳しくみていきたい。この第二作はまさに人類が未来へと向かう困難な過程を描く作品となっている。そして、未来をめぐるこれらの問いは「現代中国において未来はどのように想像されているか」という問いにも深い関連を持つと考えられる。

一.作品のあらすじ

まず、作品のあらすじを簡単に紹介しよう(※作品の核心的な内容と結末に触れているので、未読の人は注意されたい)。

三体人危機が世界中に知られ、世界全体が臨戦状態になり、来るべき戦争に備えていかなる戦略を採るべきかについて国際社会が議論した。基礎物理学の進歩を封じられたうえ、人類のすべての言動が三体人に筒抜けであるため、簡単には対策が進まない。しかし、三体人は個体間の思考が互いにとって透明であること、彼らは他者を欺く能力と戦略性において人類より大きく劣ること、さらに人間の思考と内面だけは彼らに見えないことを利用し、「面壁者」計画が立てられる。面壁者とは自分の内面と考えを人類世界と三体人から隠して作戦計画を立てる四人の人間であり、彼らのいかなる行動も――たとえどれほど荒唐無稽なものであっても――計画の一部として正当化され、冬眠を繰り返しながら、未来に赴き、三体人との最終決戦の日まで謎のままであることが許される。彼らは世界中の人員と物資を調達することができ、莫大な権力を持つ。その人選も戦略と戦争に関してもっとも優れた人間から選ばれるが、ただ一人だけ、羅輯(ルオ・ジー、中国語で「論理」もしくは「ロジック」の意味を持つ)という、研究倫理に欠け、自堕落な生活を送っている若い研究者が、「なぜかわからないが、三体人がなんとしても殺そうとしている人間」であるという理由で選ばれているのである。何百年もの間、ほかの面壁者が地球三体協会の「破壁者」によって計略を見破られ、次から次へと失敗していく中で、唯一羅輯は「宇宙社会学」なる学問を考え出し、それを利用することで最終的に三体人の地球侵略を阻止する。宇宙社会学によれば、宇宙とは暗い森林のように、誰もが生存のために自らの存在を隠し、自らの存在を曝した者を暗所から容赦なく殲滅する世界である。この「暗黒森林法則」を利用して、三体星系の位置を宇宙全体に暴露すると三体人を脅すことで、三体人は地球を侵略することを諦め、人類は殲滅される運命を免れた。

羅輯とは別に、もう一人の中心人物である章北海(ジャン・ベイハイ)という軍人は暗黒森林法則の正当性を証明し、人類を完全な敗北から救い、人類を宇宙へと放ったという点で重要な役割を果たしているが、紙幅の関係でここでは詳しく紹介せず、適宜触れることにする。

以上の紹介からわかるのは、『暗黒森林』は『三体1』で描かれた「過去」と「現在」から離陸し、「未来」の世界を実際に描き出そうとしていることである。それは未来の世界に関する想像を多く含んでおり、ある種の「未来像」を抽出することができるだろう。

二.「暗黒森林法則」と未来

作品のサブタイトルになっていることからもわかるように、「暗黒森林法則」は作品の中心的な主題である。そして、作品に描かれた未来はまさにこの法則によって強く規定される形で構築されているという点できわめて重要である。

劉慈欣が『三体1』のあとがき(邦訳には収録されていない)に書いていたことだが、「暗黒森林」というタイトルはもともと八〇年代の中国で流行していた言葉「都市は森のようなものだ。男はみな狩人であり、女はみな罠である」から取ったものである[2]。ここからわかるように、それは(男性から見た)男女間の(危険な)戦略的な駆け引きを指しており、欺瞞や裏切りといったコミュニケーションの不透明性に対する感性をベースとしている。そして、『暗黒森林』はそのような感性を宇宙全体の法則にまで拡張しており、劉慈欣は作品の中心的な世界観に据えている。

では、「暗黒森林法則」とは具体的にどのようなものだろうか。

まず、それは何よりもフェルミのパラドックスを解決するものとして考え出されたものである。すなわち、宇宙年齢の長さと恒星の多さを考慮すると、地球外文明が数多く存在しているはずなのに、なぜ今まで誰も地球にやってこなかったのかという問題を解決するのである。

まず、主人公が葉文潔(イエ・ウェンジエ)の言葉から着想を得た宇宙社会学によれば、宇宙には二大公理が存在していると考えられる。

1 いかなる文明も自らの生存を第一の目的とする。

2 文明とは成長し、拡張するものであるが、宇宙における物質の総量は変わらない。

この二つの公理から導かれる帰結とは、拡張しつづける文明たちは自らの生存を維持し、かつ拡張を続けるために、宇宙の有限の資源に対する所有権の対立が生じるだろうということである。

さらに、この二つの公理を考えるうえで、二つの概念――「猜疑の連鎖」と「技術爆発」がきわめて重要である。「猜疑の連鎖」とは、両者は相手が善意的な文明であるかどうかを確定することは原理的にできず、それゆえたとえ善意的な行動を見せたとしても決して信頼できず、両者の間で猜疑が際限なく続くことを意味する。「技術爆発」とは科学知識と技術の成長は一定のペースで行われるのではなく、遅れた文明でも短期間に爆発的に進歩しうることを指す。したがって、この二つの概念から、他者は常に自分に危害を加える意思を持っているかもしれないということ、そして実際に危害を加える手段も(たとえ現在は持っていなくてもいずれ)持ちうるということが帰結される。

二大公理と二大概念を合わせて考えると、以下のようになる。拡張しつづける文明が生存を最優先するため、宇宙の有限の資源をめぐる他文明との対立関係の中で、他者は常に自分を殲滅しようとしており、そして実際にできると想定することがきわめて合理的であり、そのため、いかなる相手であれ、その存在を確認でき次第、先に殲滅しておく方が安全である。そして、もっとも重要なのは、他者も同様に考えているため、決して他者に自分の存在を知らせないことが、相手に殲滅されないための必須条件だということである。宇宙とは誰もが攻撃されないように潜伏し、姿を現した者に対しては同様の理由から容赦なく攻撃を加える、「暗い森」のような場所である。これが「暗黒森林法則」の核心的な論理である。

そのような宇宙において、文明は自分の存在を明らかにできないため、ほかの文明を気軽に訪れることはできない。フェルミのパラドックスはこのようにして解決される。

このようないろいろな意味で「暗い」宇宙観はすでにさまざまに反論されており、その正当性に関して多くの議論がなされているが、ここでは「それはいかなる未来を描き出しているのか」という我々の問題意識に関連する二つの重要な点を指摘したい。

まず、「暗黒森林法則」でことさらに強調されているのは、他者とは原理的に信頼できない存在だということである。そしてより重要な点は、いかなる他者も「他者とは信頼できないものである」という信念を共有していることである。すなわち、ここでは「他者に対する不信」の絶対化と普遍化が行われている。「暗黒森林法則」に支配された宇宙において、「他者即地獄」なのである。このことの意義は次節以降で詳しく論じる。

次に、生存という目的が絶対化されていることが重要である。というのも、「何のための生存か」ということがまったく根拠づけられておらず、実際、科学への信仰を失った科学者や地球三体協会など「反生存」的な思想が強い力を持っていることが作品の中でも描かれている。この意味で、そのような絶対化は恣意的なものであり、生存が自己目的化しているのである。

このことについてもう少し詳しく見ていこう。前回の最後で論じたとおり、生存という位相が重要であるのは、大史(ダーシー)の存在が示しているように、特定の文脈にとらわれることがなく、相対化によるダメージを免れている領域だからである。

ここでは、『暗黒森林』の執筆時期に行われたと思われる、「生存」に関する劉慈欣自身の発言を見てみよう。彼はまず一つの思考実験を対談相手に提案する。すなわち、世界にはあなた、わたし、彼女(対談の場にいるスタッフを指していると思われる)の三人しか残っておらず、人類文明のすべてを預かっており、彼女を食べれば人類の文明が存続できるとして、食べるかどうかという問いを突きつける。対談相手は彼女を食べれば人間性を失ってしまうため、そんな人類を救う価値がそもそもなくなってしまうと主張するのに対して、劉は食べなければ、シェイクスピア、ゲーテなど人類の文化、あるいはより広くヒューマニティに関わるすべてが失われるが、食べれば人間的な文化と倫理はいつか再び開花する可能性が保たれると主張する[3]。

作中においても同様の思想が語られている。羅輯が後に妻となる女性である庄顔(ジュアン・イエン)と会話する場面である。

「すばらしい。でもルネッサンスの巨匠たちが切り開いた人文精神(ヒ ューマニズム)は、今では障害となってしまった」

「三体危機においてということ?」

「ああ。きみも最近のいろんな出来事を知っているだろう。四世紀後、災難後の人類世界は中世の状態に逆戻りしているかもしれないんだ。人間性は再びひどく抑圧されることになるだろうね」

「そうなったら芸術も冬と暗闇の時代に入るのね、そうでしょう?」

庄顔の無邪気な目を見て、ひそかに苦笑する。子どもだな、芸術どころじゃないんだ。もし生き残れるなら、たとえ人類が原始世界に戻ったって、ごく小さな代償でしかない。でもそう言う代わりに、「その時になったら、二度目のルネッサンスが起こる可能性だってある。忘れられた美しさを再発見し、再び描き出すことができるだろう[4]」

以上からわかるのは、たとえ生存が人間的な倫理に反する行為をともなうとしても、人間性の未来における再生可能性の保存にその根拠があると劉が考えていることである。生存は未来を、つまり可能性もしくは潜在性を確保できる。そのためならば、現在の文明における非倫理的な行動も正当化でき、倫理的な判断を先送りにすることができる。そして現にある文明の喪失を嘆くのは、彼が庄顔に対して感じているように、幼稚で、未熟な子どもであることの証拠である。

さらに、単に人間性の再生可能性だけでなく、あらゆる可能性――例えば我々の知る人間とはまったく異なった存在になり、まったく異質な倫理を築く可能性――などが保存されるという点で、その未来は特定の理想や意味づけなどの文脈から自由である。それは未来にやってくる未知の文脈における意味の産出を保証するが、その未来の具体的な内実と、我々が自分を犠牲にしてまでそれを確保しなければならない理由は常に未確定で先送りにされたままである。

先に言及した同じ対談で、劉の科学技術至上主義に対して、対談相手は科学技術は決して人生の目的を与えはしない以上、すべてを解決するものではないと批判する。それに対して劉は、「しかし、科学は人間の脳を操作し、人生の目的を求めようとする欲望自体を取り除くことができる」と応答し、科学のメタ言語としての位置づけを強調する[5]。すなわち、人生の目的それ自体の文脈を解体し、操作することを可能にするという意味で、科学技術は論理的にメタな階層にあるのだ。劉はそれによって科学を生存に接続する。すなわち、科学技術が重要であるのは、我々を特定の文脈から解放し、未来に進ませることができるからだという主張がなされる。しかし、そのような劉の主張に対して、我々はなお「人生の目的を取り除こうとする」欲望自体の目的を問うことができる。つまり、それは論理的な階層をなしているというより、一つの円環である。

ここで思い出さなければならないのは、生存とはそもそも特定の文脈における特定の意味づけをされることそのものに対する否定だったということである。特定の文脈における意味づけは常に相対化される可能性を持つがために、それにとらわれない生存が重要である。しかし、生存の目的は未来の別の文脈における特定の意味の存在によって正当化される。生存は、まさに自らが否定する当のものによって根拠づけられている。これは矛盾以外の何ものでもない[6]。

ここで私は、彼の思想と作品から滲み出ている全体主義、社会ダーウィニズム、決断主義への賛同を批判したいわけではない。そのような批判はすでに作品が出版された時から大量に現れている。実際、劉の発言はどちらかというと戦略的なものであり、彼自身、このジレンマに対して自覚的であるように思われる。彼は自作において安易に特定の言説を肯定するのではなく、むしろ矛盾を矛盾のまま描き出そうとしている(短篇小説では「朝聞道」(二〇〇二)、「詩雲」(二〇〇三)、「歓楽頌」(二〇〇五)などが代表的である)からだ。

そうではなく、重要なのは彼が現にあるどんな価値よりも、未知で未確定の未来における可能性を最重要の価値と見なしているということだ。作品のこのような構造は、理想なき、もしくは意味なき未来をそれでも未来として肯定し、前に進めようとしているといえる[7]。

三.「面壁者」――信と不信の間

本節では、『暗黒森林』は実際にどのように未来を推し進めようとしているのかについて考えていきたい。そのためには、「面壁者計画」の論理とそれに基づく物語展開に対する分析が重要となる。

三体危機を前にしても、人類の内部において、自己すなわち人類全体に対する決定的な対立と不信が存在し、人類はそれを解決できずにいた。つまり、未来はどのようなものであるべきかということについて、大きな思想的分断が存在していたのである。もちろん、これには前作で描かれたような、地球三体協会や多くの知識人やエリートが共通して持つ反人類的な思想も含まれているのだが、単にそうした過激な思想との対立を指しているだけではない。それはむしろ一種の「人間の条件」として作品内で提示されている。

例えば、三体人が数百年後地球に到着するまでに宇宙航行技術を発展させて、一部の人類を逃し、種として保存することが合理的な選択肢である(と考えられている)にもかかわらず、その際「誰が逃げ、誰が残るのか」について人類はまったく答えを出すことができず、さまざまな衝突が生じてしまう。『暗黒森林』では、三人の老人に対する描写を通して、エリートの子孫、お金持ちの子孫、一般庶民の子孫のうちどれが逃げるのかをめぐる対立と不信を戯画的に描き出している。そして、大史の息子が「逃亡基金」なるものを販売し、「お金を払えば自分の子孫を宇宙に逃すことができる」と謳い、多くの人が騙された。

さらに、国際社会においても国と国が互いに疑心暗鬼になっている。逃亡を実現できるのは資金力と技術力を持つ先進国であるため、彼らに対する不信と反発の声が発展途上国から上がった。

逃亡主義が現れてすぐ、世界中で多くのメディアが以下のように報道した――アメリカとロシアという宇宙技術の大国がすでに秘密裏に自国民のための外宇宙逃亡計画を始動させている。両国の政府はその計画の存在を強く否定しているものの、国際社会に大きな波紋を引き起こし、それに対抗して「技術公有化」運動が起こった。第三回特別国連会議では、人類社会のすべての国家と民族が三体危機において同等の機会を持つことができるように、多くの発展途上国がアメリカ、ロシア、日本、中国、そして欧州連合に対して技術の公開を要求し、宇宙航空技術も含めたすべての先進技術を無償で国際社会に提供するよう求めた[8]。

もちろん、大国の自国優先主義によってこの「技術公有化」運動は失敗に終わり、国と国の間の分裂を強め、国際社会の団結力を弱める結果となった。作品内ではその影響が以下のように総括されている。

「技術公有化」運動の失敗による影響は非常に大きかった。それによって、たとえ壊滅的な三体危機を前にしても、人類の大同は遠い夢でしかないと人々は認識したのである[9]。

さらに、三体人は実際に人類逃亡の可能性を恐れ、地球三体協会にその阻止を依頼しようとするが、協会のメンバーはそんな心配はいらないと諭す。

誰が地球を去り、誰が残るかということは人類の基本的な価値に触れる問題です。そのような価値観は過去の時代においては人類の進歩を促進しましたが、今のような究極的な災難の前では罠でしかありません。今でも、人類自身でさえ、その大多数がこの罠の致命性に気づいていません。主よ、どうか私の言葉を信じてください、結局誰一人この罠から逃れることはできないのです[10]。

すなわち、人類はたとえ三体危機という圧倒的な破滅に直面している時でも、決して「人権」と「平等」の裏に隠された自己不信を克服することができないのである。後に国際社会全体で、技術公有化を避けるために、逃亡主義を禁止する国際法が作られることになる。表向きは人類の団結を妨げ、分裂を生み出しているという理由であるが、実際は人類内部の相互不信に基づいているのである。

それとは別に、国際社会が互いに協力して新設した宇宙軍においても、三体人と人類の間にある技術力の差に怖気づいて、人類は必ず敗北するという敗北主義にとらわれてしまう軍人が多数を占め、大きな問題になっている。ここでも自分の力に対する不信が強く表れている。

そのような状況を解決するために考え出された策略こそ、「面壁者計画」である。あらすじの部分で簡単に紹介したように、人類のあらゆる言動が三体人の監視下にあるため、いかなる戦略も彼らに筒抜けである。言ってみれば、人類は地球というガラスのケース内で巣作りに勤しむアリのようなものだ。しかしながら、唯一三体人にとって不透明なものが個人の思考と内面である。そして、三体人にとって「考える」ことと「話す」ことはまったく同一の行為、つまり彼らの種の中では詐欺や戦略といった技術を生理的に持ち得ないため、人間の内面を推理することもできない。面壁者に選ばれた四人の人間はまさに三体人のそのような欠陥を利用して彼らを翻弄しながら、最終決戦に向けて戦略を練り、人類を発展させようとする。そこで重要なのは、彼らは三体人だけでなく、地球三体協会のメンバー、さらには人類全体をも欺かなければならないことであり、そのことを人類社会が了承した上で、彼らに絶大な権力を付与している。

面壁者は現に、地球にある戦争資源の一部分を集め、使用できるように、大きな権力を与えられる。戦略計画の執行過程において、たとえどんな不可解なものであっても、面壁者は自分の行為と命令についていかなる説明も行う必要がない。面壁者の行動に対して、唯一国連面壁法案に基づいて面壁者の命令を否決する権力を有する機関でもある国連惑星防御理事会が監督と管理を行う[11]。

能力と実績ではなく、「三体人が殺そうとしている」という理由で選ばれた羅輯だが、彼はもともと天文学が専門の研究者だった。しかし、決してまじめに研究しているわけではなく、常にどうしたら「スター学者」になれるかを考えていた。そして、プライベートにおいても自堕落な生活を送っており、人生にまったく目的を見いだせず無為に日々を過ごすような人間でもある。面壁者になっても人類を救う任務にまじめに取り組んでいるようには見えない。

実は彼はかつて自作の小説で自分の理想的な女性を描き出したが、そのうちその女性がまるで生きていて、自分とともに生活しているかのような幻覚にとらわれたことがある。彼は面壁者になってから、その権力を利用して、この幻覚の中の女性を実際に探し出せと大史に要求する。そして大史は実際に彼の幻覚にそっくりな女性、庄顔を見つけてしまうのである。二人はすぐに恋に落ち、結婚して子どもを授かるが、面壁者の管理機関によって庄顔と子どもは最終決戦の日まで冬眠させられる。そして機関は羅輯に、真剣に面壁者の責務を全うするように迫る。羅輯は人類を救うことにまったく意義を見いだせなかったが、庄顔と子どもに再び会うために前節で取り上げた「暗黒森林法則」を考え出し、三体危機の回避に(いったん)成功するのである。

また、あらすじでは紹介しきれなかったが、章北海のパートも重要である。ここではその内容についてごく簡単に述べておこう。章は宇宙軍の中心的な人物だが、内心何を考えているかまったく見通せない謎の人物として描かれている。彼は敗北主義が宇宙軍において蔓延る中、唯一絶対に勝とうとする信念を持つ人物でもある。その信念のために要人の暗殺も厭わない。客観的に見て人類は絶対に勝てないという共通の認識に反して、勝利への信念をなぜ持つことができるのか、謎のまま物語は進む。しかし後に明らかになるように、彼は勝利への信念を抱いているのではなく、その逆、人類は必ず敗北するだろうという信念のもとで、それでも人類の一部を宇宙に逃し、種として存続させようとしたのである。すなわち、人類を救ったのはまったく信頼できない人物であり、彼もまた人類は信頼できないという信念のもとで自らの任務を全うしようとしたのだ。

ここまでの議論をまとめると、作品のいくつかの問題が浮かび上がってくる。

まず、人類の自己に対する不信と内部対立がまったく解決されないことである。面壁者はそれを解決するというより、むしろその対立を温存しているように思われる。というのも、例えば羅輯の妻子が拉致されたことからもわかるように、彼はそもそも信頼されておらず、その拉致は初めから計画されていたものである。つまり、なぜ信頼できない人間に、人類有史以来もっとも強い権力を付与することができるのかという疑問がどうしても出てくる。人類内部に温存された自己に対する不信を考えると、その彼らに絶大な権力を付与することは、三体人ほどではないが、リスク以外の何ものでもない。章北海もまた人類全体を欺いたにもかかわらず、前節で論じた「暗黒森林法則」に規定された宇宙において、むしろ人類の生存を結果的に可能にしたのである。言い換えれば、これは「信頼できない人間に絶対的な信頼を寄せる」もしくは「信頼できない人間こそ正しい」という矛盾した状況にほかならない。

そして、その人格からもわかるように、羅輯はそもそも人類の存続に何の責任感も抱いていない。このことは彼が最終的に人類を救うと決めた時でも変わらない。彼の行為は自分の夢の中の女性、すなわち男性の幻想の中にしか存在しない、ジェンダー論的にむしろ批判されるような、純粋で汚れのない虚構の女性の現実化によって根拠づけられているのである。これは逆に後で論じるように「生存は根拠づけられていない」ことを裏付ける部分でもあるが、そもそもなぜ彼が人類の未来を担う象徴的な存在として描かれたかと問わなければならない。

劉慈欣、そして『暗黒森林』という作品は、生存という、未知の未来が到来することをもっとも重要な価値と見なしていることは前節で論じたとおりである。しかし問題は残っている。なぜこのようなまったく矛盾した論理をもって未来を到来させようとしているのだろうか。このことは、未来を考えようとする時、それを前に進めようとする時に直面するある種の矛盾と困難の存在を暗示していないだろうか。言い換えれば、それは単なる矛盾というより、むしろ「未来の条件」というメタ次元に関わる問題ではないだろうか。

四.ユートピアとディストピアの四象限

この点について、『三体1』と『暗黒森林』とのつながりにおいて過去、現在、未来の関係性がもっともはっきりと現れる。つまり、「過去」と「現在」を描いた前作と未来を描いた『暗黒森林』との関係性について考える必要がある。そのために、まず『三体1』の物語を連載の第一回とは異なる視点から構造的に整理し直す必要がある。そして、そのような整理から、〈三体〉シリーズとはいかなるSFかという位置づけを行うことで、〈三体〉を考えるための一つの重要な視点を提示することにもなるだろう。

前回で述べたように、『三体1』は文化大革命、VRゲーム『三体』、現実世界の三つの部分で構成されている。その中でも文化大革命のパートにおいて形成された世界観は作品全体の基調をなしており、きわめて重要な意義を持つ。というのも、その部分では人類社会が一種の「ディストピア」の様相を如実に呈しており、地球三体協会の解体にこそ成功したが、彼らが提起した人類社会の孕む問題は未解決のままだからだ。

人類と悪との関係は、大海原とのその上に上に浮かぶ氷山の関係かもしれない。海も氷山も、同じ物質でできている。氷山が海とべつのものに見えるのは、違うかたちをしているからにすぎない。じっさいには、氷山は広大な海の一部なのではないか……。

〔中略〕

人類がみずから道徳に目覚めることなどありえない。自分で自分の髪の毛をひっぱって地面から浮かぶことができないのと同じことだ。もし人類が道徳に目覚めるとしたら、それは、人類以外の力を借りる必要がある[12]。

人間そのものに対する不信、環境問題などもはや人間には解決できないような深刻な問題の存在に関する描写が、人類社会にはもはや救いがないこと、それを引き起こしているのはほかならぬ人類自身だというメッセージを伝えている。つまり、それは一種の自己破壊的なディストピアだということである。また、それを解決するためのビジョンや理想が存在しえないという意味で、ユートピアの否定でもある。

そして、そのような救いのなさにおいてなお人類を救おうとすれば、人類以外の他者の力を借りなければならない。地球三体協会の内部分裂が示しているように、他者に自分たちを改造してもらい、より良き世界にするための(支配という名の)手助けをしてもらうか、自分たちを完全に滅ぼすかという立場の対立があり、後者が実際に力を持つことになる。そして、三体人は決して人類との共存を許容しないという意味で、後者のほうが「正しい」選択肢として描かれる。

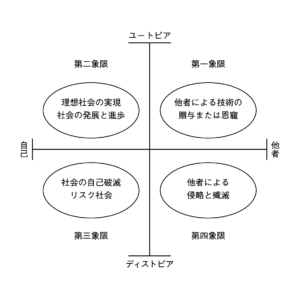

すなわち、ここには「自己」と「他者」、「ユートピア」と「ディストピア」の二つの対立軸が存在しており、その組み合わせの肯定と否定で物語の取るべき進路が決定されている。注意すべきは、ここでは劉慈欣のいう「マクロ・ディテール」というSFの特徴にしたがって、「自己」は個体としての人類全体、「他者」は人類以外の生命体を指していることだ。それを図示すれば以下の四つの象限が得られる。

第一象限は他者とユートピアの組み合わせであり、他者による技術の教授や恩寵によって社会または種の発展と進化を実現する物語を示している。

第二象限は自己とユートピアの組み合わせであり、人類が自分の力で社会の発展や進歩を成し遂げ、理想の社会を実現する世界を示している。

第三象限は自己とディストピアの組み合わせであり、人類内部の原因によって自己破滅的な状況に陥る世界を示している。

第四象限は他者とディストピアの組み合わせであり、他者が原因となって人類社会が崩壊する世界を示している。

このように整理すると、『三体1』から『暗黒森林』への全体的なつながりがより明確になるだろう。

まず『三体1』について見てみよう。人類の悪があまりに巨大であること、そして人類自身ではもはや悪の問題を解決できないという自己原因のディストピアが示されており、これは第三象限の状況に当たる。同時に第二象限における、自己の力で社会を発展させ、ユートピアを実現させるという世界観が否定される。そして、他者に救済してもらうか、それとも自分を滅ぼして他者にとって理想的な社会を彼ら自身で勝手に実現してもらうかという対立、すなわち第一象限と第四象限の対立において後者が実現しかけてしまう。

次に『暗黒森林』において物語の中心となるのは、そのような第四象限の未来を回避するために、いかに人類社会の技術を発展させ、来るべき戦争に勝つかということである。「面壁者」と呼ばれる者たちも(羅を除いて)みな有限な資源を駆使し、技術を発展させることで自らの戦略を展開することに苦心しているし、そして章北海のエピソードではどのような航空船の技術を採用するかをめぐる人類同士の対立が物語の中心を占めている。四象限の整理にしたがえば、ここでは第二象限、すなわち自己の力で社会を発展させ、ユートピアを実現させるという目的に回帰したように見える。しかしながら、以下で見ていくように、それぞれの象限の条件を詳細に検討していくと、事態がより複雑であることがわかる。

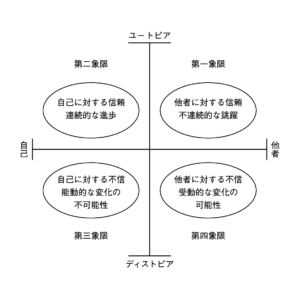

図2は論理的にそれぞれの象限に必要な条件を列挙したものである。これを用いて論じていきたい。

まず、第一象限が成立するための前提条件として、他者に対する信頼が必要であり、「他者に実現してほしい世界」という一種の理想像が求められる。そして、その場合は現在の世界とは(技術的に、文化的に)不連続的な跳躍が描かれることになる。同様に、第二象限には自己に対する信頼、すなわち自分の力で理想の社会を実現させる自信が必要不可欠である。そして、第一象限と異なるのは、どのような社会を実現したいのかという理想は、現在の世界と連続性のある展望やビジョンに基づくものでなければならないという点である。

それとは逆に、第三象限では自己に対する不信が前提されていると同時に、自分でその状況を変えられないという意味で、能動的に変化をもたらすことは不可能である。第四象限では他者に対する不信が前提されており、第三象限とは異なり、受動的な変化の可能性を孕んでいる。

『暗黒森林』においては、第一節で論じたように、他者に対する不信が宇宙全体の原理として普遍化されている。すなわち、第一象限の否定と第四象限の肯定が選択されている。そして、第四象限の選択は第三象限における自己に対する不信の結果としてもたらされたものである。したがって、他者に対する不信と同時に、自己に対する不信もまた『暗黒森林』の前提をなしていることがわかる。そして前節の議論を通して、その自己不信が解決されないまま、『暗黒森林』においても中心的な問題となっていることが明らかになった。その意味で、第二象限の条件である「自己に対する信頼」に反している。

ただ例外もある。作品の第三部のはじめの部分において、冬眠から目覚めた羅輯が目にしたのは奇跡のように発展した未来の人類社会であり、これほど発展すれば三体人もまた戦争したがらず、和解を求めてくるだろうという自己に対する信頼が肥大化した時代だった。それは第二象限におけるユートピアのイメージそのものである。しかし、このユートピア的な描写の意図はそれをただ否定するためだけにある。人類の思い上がりは実際に悲惨な結末を招く。最強とも言われた宇宙艦隊が、三体人から送り込まれた探査機だと思われていた謎の飛行体によって一瞬にしてほとんどすべて破壊されてしまうのである。このような展開に込められたメッセージははっきりしている。すなわち、自己に対する信頼など悪しき幻想でしかないということだ。こうして第二象限への回帰に対する否定が強化され、自己に対する不信という条件の動かし難さが改めて確認される。

さらに、第一節で論じたように、いかなる文脈からも自由な「生存」という位相が最優先されているという意味で、具体的な理想やビジョンにとらわれることなく、理想なき未来が目指されているという点においても第二象限と矛盾しているのである。

したがって、『暗黒森林』が描こうとしているのは、自己に対する不信と他者に対する不信を同時に合わせ持ち、まったく理想やビジョンを持たないまま、それでもなお人類社会を未来に進めようとしている世界だといえる。だからこそ、『暗黒森林』においては現にあるどんな価値よりも、未知で未確定の未来における可能性が最重要の価値に位置付けられているのである。

さらに、図1と図2が示しているのは単に論理的な関係性だけではなく、サイエンス・フィクションに対する一つの大きな分類として見なすこともできる。第二象限はユートピアに関する最も基本的で、原始的な作品群を指している。中国SFという文脈では一九八〇年代によく見られるタイプの作品である。第一象限に属する作品は例えばアーサー・クラークの『幼年期の終わり』や、近年ではテッド・チャン「あなたの人生の物語」などが入るだろう。中国では清朝末期から民国初期にかけて、異星人が欧米列強をやっつけて、中国がそれによって救われるといった筋描きの作品が現れていた。第三象限に属する作品は多く、挙げていくときりがないが、例えばオーウェル『一九八四』、ザミャーチン『われら』、伊藤計劃『ハーモニー』などがある。そして最後に第四象限はもはやサイエンス・フィクションにおいてもっとも古典的な主題である。

劉慈欣がさまざまなところで嘆いているように、彼からするとニューウェーブ以降から現在にいたるまでのサイエンス・フィクションはあまりにも内向きでディストピア志向であり、そもそも宇宙に出て行く作品がほとんど影響力を持たなくなっている。そして後者こそ彼にとって目指すべき作品である。彼が中国の一部の論者によって「新古典主義者」と呼ばれるゆえんはここにある。「内向き」や「ディストピア志向」であると言われている作品群は、我々が提示した分類にしたがえば第三象限に属するものだといえる。すなわち、人類社会が自らの手によって滅んでいくような世界である。そして、その滅びの原因の多くは科学技術の盲目的な発展に帰せられる。例えば、円堂都司昭の『ディストピア・フィクション論:悪夢の現実と対峙する想像力』で取り上げられている作品のほとんどがこれに属する作品である[13]。また、ジョン・アーリが整理しているように、人類社会が自らが作り出したものをコントロールできなくなっていくような未来像がリアルになってきている[14]。劉はまさにそういった未来像に反するような、外宇宙に目を向けた、科学を肯定するような作品を理想としている。

しかし、『暗黒森林』では、『三体1』に描かれているような自身では解決できない人類の悪という第三象限の問題、すなわち自己への不信と能動的に変化を引き起こすことの不可能性という問題自体が一種の前提として引き継がれている。つまり、劉の主張は単に内向きか外向きかという二項対立に基づいているのではなく、むしろ外に目を向けることで内向きの問題を解決しようとしている。

また、一般的に〈三体〉シリーズは「ファースト・コンタクト」や「異星人侵略」ものに属するとして、第四象限に分類されがちであるが、これまでの議論で明らかにしたように、〈三体〉はむしろ異星人に対抗するために人類社会の発展=変化を描こうとしている。そして、それは第二象限の必要条件をすべて否定しているという意味で、単純に第二象限に回帰しているわけではない。したがって、『暗黒森林』はむしろ以上に提示したサイエンス・フィクションの四つの問題点をすべて引き受けた上で、それらのどれにも還元できないような未来の進め方を提示しようとしていることがわかる。言い換えれば、『暗黒森林』が向き合おうとしているのは、未来を想像できない状況においてそれでも未来を想像しようとするという想像力の構造的なジレンマにほかならない。その意味で、『暗黒森林』は一種のメタ・サイエンス・フィクションでもあり、これまでの未来に対する想像力の条件を精査し、それらの限界を超えていこうとしているのである。

五.未来は否定から生まれる

この節では、前節で明らかにした『暗黒森林』における「未来」のより大きな文脈における位置づけと問題点を踏まえて、改めて第三節で見た問題点を検討することで、作品がどのようにして未来を想像できないという困難――「未来なき未来」という矛盾を克服しようとしたかを明らかにしていく。

「面壁者」という存在がもたらすジレンマとは「信頼できない人間に絶対的な信頼を寄せる」ことである。というのも、彼らは三体人を破るに足る実力を備えさせるために人類社会全体を発展させなければならないにもかかわらず、第二象限が示すようなその発展に必要不可欠な自己に対する信頼が、完全に欠如しているからである。言い換えれば、自己に対する信頼に訴えることなく、自己不信を克服するという矛盾した振る舞いが要求されているのである。

そのような要求に対して、面壁者は人類の自己に対する不信を否定するのではなく、前提として引き受けると同時に、まさにその不信の共有と普遍化によって人類を自己に対する不信から解放する。なぜなら、自分が信用しないほかの人間もまた自分と同じように欺かれており、「私(たち)」だけが騙されることは決してないという意味で、一種の平等が実現されるからだ。自己に対する不信という条件自体を利用して、人類の団結を実現しているのである。このような論理はまさに第二象限を参照した際の問題点の解決=解消を可能にする。すなわち、「信頼できないにもかかわらず信頼する」から「信頼できないからこそ信頼する」への、否定性に基づくメタ論理的な移行が可能になるのだ。

とはいえ、それでも「なぜ面壁者は実際に人類を救うという任務を全うしようとするのか。むしろ権力を濫用し、自分の有限の生をなるべく快適で贅沢なものにするだけではないのか」という疑問が残り、不信が払拭されることはないのではないか。この問題は、羅以外の三人は国家元首、国防長官、ノーベル賞を受賞した科学者と、いわば実際に集団的な責任を担い、大きな実績を挙げてきた人物だったという理由によってある程度解決される。それは物語世界の内部における一種の自己に対する信頼の存在を示していることは間違いないのだが、作品を全体的な視点から眺めた時に、彼らはことごとく失敗し、「反人類」的な策略を練っていた者もいるという点において、むしろ人類における自己に対する不信を象徴しているのだ。面壁者たちの「反人類」的な計画が発覚した後の、惑星防衛理事会の主席ガラーニンと面壁者の一人であるレイ・ディーアスの会話は象徴的である。

長い沈黙の後、ガラーニンは大きなため息をついて言う。「なぜこんなことになってしまったんだ。面壁者の自己閉鎖的な戦略思考という特権はもともと智子(ソフォン)と三体世界をやっつけるためのものだったのに、いまやあなたとタイラー〔引用者注:アメリカのもう一人の面壁者〕は二人ともそれを使って人類自身を攻撃しようとしている」「別に不思議なことではない」レイ・ディーアスは舷窓の横に座り、外から差し込む太陽の光を享受していた。「実際、現在人類の生存にとって最大の障害は人類自身なのだから[15]」

彼らは失敗者でしかない。その失敗において、彼らに対する信頼の不適切さが証明される。

対して、羅輯は特別な存在である。彼は面壁者という人類の自己に対する不信を象徴する身分を持つと同時に、その身分を可能にしているのはむしろ他者に対する不信だからだ。そもそも三体人は人類を侵略し、あらゆる手段を用いて人類の発展を阻止しようとする存在である。そこには人類と三体人の相互の不信関係が前提されている。そして、彼らが人類に悟られることなく殺そうとする人物がいる。となれば、その人物はどういう人間かわからないが、信頼できない三体人が人類を欺こうとしている、言い換えれば人類に対する不信に基づくその行為にきっと何か重大な意味があるだろうという想定が成り立つ。彼が選ばれた理由は作品の中で以下のように述べられている。

「〔前略〕これはETO〔地球三体協会〕が入念に計画した殺人です。驚くべきことに、殺人命令は直接三体世界から下されています。智子を通してエヴァンスに伝えたようです。これは現在のところ、彼らが発した唯一の刺殺命令です。」

「俺を? 三体文明はなぜ俺を殺そうとする? 理由は?」羅輯は再び、自分が見知らぬ他人であるように感じた。

「わかりません。誰にもわからないのです。エヴァンスは知っていたかもしれませんが、死にました。刺殺命令の中の『決して気づかれてはならない』という要求も明らかに彼が付け加えたものですが、これもあなたの重要性をより証明するものです。」

「重要性だと?」羅輯は苦笑した。「俺を見てくれ、超能力を持っているように見えるか?」

「あなたには超能力なんてありませんよ。そういうふうに考えないでください。間違った方向に進むことになります[16]」

すなわち、羅輯が面壁者に選ばれたのには、具体的な理由があるのではなく、「他者は信頼できないということに対する信頼」という完全に否定的な論理によって基礎づけられているのである。この点が示しているのはむしろ他者の信頼できなさに対する信頼の適切さである。暗黒森林法則が告げているように、他者は信頼できないことは宇宙全体の鉄則なのだ。このように、否定の普遍化と積み重ねによって、前節で明らかにした信頼できない他者という破滅をもたらすネガティブな条件がむしろ未来を推し進めるためのポジティブな条件へと変換されるのである。

章北海の物語においてもある種の否定性が刻み込まれている。彼は物語の前半において人類の勝利を信じて疑わず、敗北主義と徹底的に戦う人物として描かれているが、その信念の根拠、すなわち彼はいかなる理想とビジョンに基づいてそのような信念を持つに至ったかについてまったく不明だったし、彼は説明しようともしなかった。つまり、彼は人類が勝つと信じるに足る何らかの理想やビジョンと自己に対する信頼を持っているような、第二象限の条件を体現する人物だった。しかし、物語の後半で明らかになったのは逆に、彼が持っていたのは人類は必ず敗北するだろうという徹底的な自己不信に対する揺るぎない信念だったことである。言い換えれば、彼は自己に対する信頼と理想を徹底的に否定したからこそ人類(の一部)を救うことができたのである。

以上のように、『暗黒森林』では、メタ的な否定性を組み込むことで未来なき未来という問題を解決しようとしているといえる。

言ってみれば、未来とは否定から生まれるものである。

しかし、最後にもう一つ問題が残っている。すなわち、なぜ羅輯のような人間が人類を救うのかという問題である。

ここでいったん四象限に戻って考えてみよう。自己不信と他者不信は第三、第四象限の条件だった。そして、論理的に第三象限と第四象限はまったく対立しない。自己不信と他者不信は両立しうる上、能動的な変化の不可能性はむしろ受動的な変化の可能性に対する期待に帰結するからである。しかしながら、その受動的な変化にはいわゆる理想や価値といったものが存在せず、したがってその変化を追い求めるための根拠や理念(「何のための変化か」)が原理的に存在しない。自己不信も他者不信も世界全体への否定につながるからだ。

したがって、羅輯が面壁者に選ばれたのは、二重の意味で象徴的である。まず先に述べたように、彼は人類にも三体人にも信頼されていないことによって信頼されているという意味で自己不信と他者不信を象徴する。そしてもう一つは、彼自身が自己も他者もまったく信頼できず、この世界自体の存在意義を否定しているような人間であるという意味で、そもそも世界の無意味さ、世界に対する否定を象徴する人物だということである。

彼のような人間にとって、人類世界の生存は決して肯定的に根拠づけられないはずだ。彼は自己に対しても、他者に対しても不信を持ち、そして世界の運命に対して徹底的に無関心を貫く。しかし、まさにこのような人間が最後に人類を救うことになる。世界を否定する者が世界を救うという矛盾。この矛盾を解決するためのものとして、庄顔という人物が造形されている。彼女は羅輯にとって完璧な女性であり、頭の中でしか存在しえないような虚構の女性である。しかし、彼が自らの幻想の中で作り上げた女性を実際に存在させることによって、それが徹底的に他者であることをやめ、そして自己の理想的な女性像であ

ることによって究極の自己肯定として機能するのである。このようにして他者不信と自己不信のジレンマが幻想と虚構によって解決されるが、そのことが示しているのはむしろその解決自体の虚構性であり、非現実性である。言い換えれば、羅輯にとって世界を肯定する理由は庄顔という虚構によって支えられている限り、それはむしろ現実に対する否定によって基礎づけられていると言うべきである。

ここでは、矛盾は解消されているが、解決されてはいない。矛盾は矛盾のまま隠されてしまったのだ。

結び

最後に全体の議論をまとめよう。

『暗黒森林』の物語は、他者に自己の生存を脅かされながら、自分の力で世界の混乱と破滅的な状況から抜け出すことができず、なおかつ何ら理想や具体的なビジョンを抱くこともできないという閉塞的な状況から始まっている。そしてそのような状況を打開するために、第一、第二象限のユートピア的な悪しき幻想――それはそもそも不可能であり、非現実的であるだけでなく、むしろ我々を窮地に陥れるからだ――にとらわれることなく、自己不信や他者不信、そして能動的な変化の不可能性と受動的な変化の可能性といった第三、第四象限の条件を引き受けながらもいわゆる「破滅」=「未来がやってこない」という事態を避けなければならない。これこそ人類が直面している「未来の(不可能性の)条件」であり、前回で論じた文脈主義的な相対主義の帰結でもある。

『暗黒森林』はそのような「未来なき未来」に対して、まさに具体的な理想とビジョンなどの肯定的な特徴をいっさい持たない、完全に否定的な論理を重ねることによって、未来を先に推し進めることの可能性を模索している。未来はあらゆる形の現状否定によって生み出されるというわけだ。作品はそのような形で無理やり我々を閉塞的な状況から解放しようとする。

しかしながら、いくら否定を重ねても、決して肯定的な未来にたどり着くことはできず、むしろ未来が不可能だという感覚を強めてしまうのではないか。このような未来の否定的な産出は逆に別種の、独我論的な閉塞感をもたらすのではないか。そのような疑問がどうしても出てくる。実際、第五節の最後で述べたように、羅輯の妻は人物としてまったくリアリティがなく、論理的にも破綻していて、彼の幻想でしかないにもかかわらず、人類が救われるためのもっとも重要な前提でもあるのだ。

ここにはもしかしたら真の意味での逃亡主義、すなわちいかに世界を肯定するかという問いからの逃亡主義、世界の肯定という義務そのものに対する否定が孕まれているとさえいえるかもしれない。

このことについて、シリーズの第三作『三体3 :死神永生』ではさらに思弁が重ねられ、最終的に「死神」の次元に至っている。次回はそれについて論じていきたい。

(つづく)

関連書籍

『エクリヲ vol.12』

特集Ⅰ:特集Ⅰ:ポストクリティーク——いま批評には何ができるのか

特集Ⅱ:”異物”としての3DCG

https://ecrito.booth.pm/items/1685578

『ヱクリヲ Vol.8』

特集Ⅰ 言葉の技術(techno-logy)としてのSF

特集Ⅱ ニコラス・ウィンディング・レフン――拡張するノワール

https://ecrito.booth.pm/items/835137

註

[1]本論考はJSPS科研費 18J13478 の助成を受けたものである。

[2]劉慈欣『三体1』Kindle 版、読客文化、2018年、No.3943。

[3]劉慈欣『劉慈欣談科幻』Kindle 版、河北科学技術出版社、2014年、No.674。

[4]劉慈欣『三体2:黒暗森林』Kindle 版、読客文化、2018年、No.2366。

[5]『劉慈欣談科幻』、No.579。

[6]詳しく述べる余裕はないが、中国の文学・文化研究者の王暁明が論じているように、中国では一九九〇年代以降、政治的な挫折と経済領域への社会的な関心の過度な傾斜などの理由により、まさしく劉が展開しているような「生存至上主義」的な言説が支配的なものになり、現在に至るまで大きな影響力を誇り、社会システム全体がアーキテクチュアルにそれを再生産し続けている。その意味で、「生存至上主義」自体の文脈とその変形を探究することは、現代中国を理解するためには極めて重要である。詳しくは以下を参照。王暁明著、楊駿驍・千野拓政訳「『小器化』の時代に:今日の大陸中国における文化研究」、千野拓政編『越境する東アジアの文化を問う:新世紀の文化研究』(ひつじ書房、二〇一九年)所収。

[7]この点はSF的想像力と人間的倫理の矛盾した関係に深く関わっている。ボーヴォワールが言ったように、「ユマニテは消滅するであろうなどとわれわれが断言するのを、何ものといえども許しません。人おのおのは死にます、ユマニテは死ぬべきではないことをわれわれは知っています」(ボーヴォワール『人間について』青柳瑞穂訳、新潮文庫、一九八〇年、五二頁)。これに対して真木悠介が述べているように、この認識が示しているのは、「人類の死滅を不可避のものとして承認するとき、われわれの現在の生の営為の意味のすべてが虚無のうちにくずれ去る」ということだ(真木悠介『時間の比較社会学』岩波現代文庫、二〇〇三年、二-三頁)。当然ながら、倫理もまた存在し得ない。SF的想像力は未来における人類の死滅を実際に想像してしまう点において、まさに倫理の条件を掘り崩してしまうのである。もしくはこう言うこともできるかもしれない。すなわち、中国にとってSFとはまさに現在の生の意味が虚無のうちに崩れ落ちようとしている時代の想像力の形であると。この意味において、劉慈欣による反倫理的に見える言説は、倫理なき未来が想像できてしまう、許されてしまうという現実において、それでも未来の可能性を模索しようとする姿勢を示しているといえるかもしれない。後の節で論じるように、それは否定を貫く形でなされることになるが。

[8]『三体2:黒暗森林』、No.492。

[9]同上。

[10]『三体2:黒暗森林』、No.529。

[11]『三体2:黒暗森林』、No.1266。

[12]劉慈欣『三体』大森望ほか訳、立原透耶監修、早川書房、二〇一九年、二九頁。

[13]円堂都司昭『ディストピア・フィクション論:悪夢の現実と対峙する想像力』作品社、二〇一九年。

[14]ジョン・アーリ『〈未来像〉の未来:未来の予測と創造の社会学』吉原直樹ほか訳、作

品社、二〇一九年。

[15]『三体2:黒暗森林』、No.4048。[16]『三体2:黒暗森林』、No.2792。