「闇にみちた暗い大地は、たえず光りの大地に、

太陽が受胎させてくれる愛の大地になりたいと願う。」

ジュール・ミシュレ『山』

山にまつわる映画は別段珍しいものではない。とりわけ二〇年代後半から三〇年代前半のドイツには、アーノルド・ファンクらに代表される「山岳映画」というムーヴメントさえあった。背景としては第一次大戦後の自然回帰運動の高まりとともに生じたもので、美学的にはノヴァーリスらドイツ・ロマン派の山に対する伝統的態度を踏襲した、「崇高」にして「聖」なる山を舞台とした(ときにメルヒェン的傾向の)作品群で、とりわけレニ・リーフェンシュタール監督の『青の光』はその最高傑作といってよい。

とはいえ、このジャンルはいまでは呪われている。山のもつ恐ろしくも美しいその「崇高」な映像美は、ナチのプロパガンダ映画にそのまま活かされたのである。ベルリン・オリンピックにおける「崇高」な肉体美を収めた『オリンピア』、そしてナチの党大会のスペクタキュラーな「崇高美」をドキュメントした『意志の勝利』といった映画群の監督は、ほかならぬリーフェンシュタールその人であった。スーザン・ソンタグが「ファシズムの魅力」において徹底的に糾弾したリーフェンシュタールのナチ美学への貢献を、ここでいま更蒸し返すつもりはない[1]。この話を冒頭にする必要があったのは、どうも山を危険なまでに「崇高」と捉えたがる以前の感性の、中世を舞台とする映画がここにきて現れたからだ。それこそがアミール・ナデリ『山〈モンテ〉』である。本作は、「崇高」や「聖なるもの」(ルドルフ・オットー)といったナチ的美学にただ回収されることのない、山のもつ「醜」の側面を敢えて際立たせた、詩的にも政治的にも極めて優れた作品である。

陳腐な言い回しだが、この映画の主人公は「山」である。そして「山」とは「あなた」自身である、というとてもメタでアレゴリカルな本作を「観念史」と「錬金術」をキーワードに読み解いていこう。

「山」のサウンドスケープ

「神は第一級の音響技術師だった」

マリー・シェーファー

中世末期イタリア、アルプス山麓のある村では巨大な山が太陽を遮り、穀物が育たない。彼らは呪われた山に住まうとして、呪われた人々として差別される。その忌々しく屹立する山に、父と子が遮二無二ハンマーを振り下ろし、母のサポートを受けつつ山を打ち砕く。話の筋はたったそれだけである。つまりこれは「寓話」なのだが、そう話を急ぐ必要はない。まずは本作の肝となる「サウンド」を語ることから始めよう。

ナデリ自身、アルプス山麓における雨や風の音をあらかじめ頭に入れて撮影に臨んだということからも、本作において音響面が重要な意味をもつことが伺えるだろう。また聳え立つ山の威容を表現するに際して、風が轟く不気味な音が必ずついている。ここで音楽家マリー・シェーファーがアルプス山脈のサウンドスケープに関して興味深い指摘をしているので、引用してみよう。

自然界を構成する諸要素の中でも、ひときわ耳を強くとらえるのが風である。それは、聴覚的であると同時に触覚的でもある。天候の穏やかな日、スイスのアルプス山脈では、数マイル離れた氷河の上を吹く風の小さくかすかにヒューヒューと鳴る音が、渓谷の間に横たわる静寂をわたってきこえてくる。このように、遠くの風を肌に感じることなくその音だけをきくのは、大変に不思議でほとんど超自然的な感じがするものだ[2]。

山に吹き渡る風が「触覚的」であると同時に、遠くに吹き渡るときは非-触覚的で「超自然的」であるというパラドキシカルな点に関する、たいへん鋭い洞察である。本作も観客に「山」というものをリアルに「体験」させようと促しながら、同時に「崇高」なものとして近づけさせない【図1】。

図1.「崇高」なる山。アゴスティーラらが暮らす家を仰角に捉えることで、山の威容さ・不気味さが際立つ。

近くに感じられながら同時に触ることができないとは「神」そのものでもあることから、「山」はアナロジカルに「神」の観念に結びつく。加えて鉄槌で岩山を打ち砕くけたたましいサウンドとは対蹠的に、本作の室内シーンはタルコフスキー映画を思わせる「静寂」と「沈黙」を讃えている。全編にわたって台詞もほとんどない。こうした環境は「天使的対話」(デレク・ジャーマン)を可能にし、神と人を結びつける。そのあたりはニコス・カザンザキスの自伝的小説『エル・グレコへの報告』のある場面でも描かれているので、参照してみよう。

頑丈な樫の木でできた杖をつき、背中にはリュックをかついで、僕たちはカリエに続く石のごろごろとした道を登って行った。道の両側は半ば葉の落ちた栗の木やビスタシオの木、広葉の月桂樹の深い森だ。大気は芳香に満ちていた――ともかく僕たちにはそう思えた。自分たちがまるで、海と山々、そして栗の木の森でつくられ、天井にはドームの代わりに天空がのっかっている巨大な教会の中に足を踏み入れたような感じがした。僕は友人を振り返った。重くのしかかり始めていた沈黙を破りたかったのだ。「ちょっと話さないか?」と僕は言った。「いま話してるところじゃないか。」僕の肩に軽く手を置いて友人は答えた。「僕らは話をしているんだよ。ただし沈黙の言葉で、 天使の話し方でね。」そして彼は急におこったような表情になった。「きみは何をしゃべろうというんだい? 何て美しい光景だとか、心に翼が生えたみたいだ、どこかに飛んで行きたい、僕らは天国への道を歩きだしたんだとでも言いたいのか? 言葉、言葉、言葉、ああうんざりだ。黙ってろよ[3]。【強調点は引用者】

本作における沈黙、その結果生じる吹き抜ける風といった轟音は、ともども神の観念へと我々を高める。というのも神の「訪れ」がかつて「音連れ」と表記されたことからも、神は音とともに現れると知れるからである。その音を聞くために我々は沈黙する。あるいは沈黙が場を領したときに「天使が通った」というフランスのことわざも、そうした伝統に属するだろう。しかしながら、本作において神は「音連れ」ることなく、沈黙した。風は音を立てて吹きわたっただけであった。むしろ「神よ、なぜ我を見捨てたもうたか」という、神に対して十字架上のキリストが発した「叫び」こそが、本作のテーマであるといえるかもしれない。「神の沈黙という躓きは、怒りの叫びをひきおこす」[4]とアラン・コルバンも『静寂と沈黙の歴史』に書きつけているが、神の沈黙のいやはてに「憤怒の聖人」と化したアゴスティーノらの鉄槌の乱れ撃ちの意味するところに関しては、あとで詳述したい。我々はひとまず、「山」に対する想像力を観念史的に整理する必要がある。

中世における「山」という観念

「地球は今なお均整をもった球なのだろうか?」

ジョン・ダン

山のサウンドスケープは基本的に「崇高」な感情を呼び起こすのであり、そこは天と地を結ぶ世界軸という意味でも「神」に近いトポスなのであった。とはいえこの山に対する崇高美学は、「グランド・ツアー」[5]と呼ばれるイタリア旅行の過程で、最初に通ることになる巨大なアルプス山脈に衝たれた、高い山にほとんど無縁だったイギリスの若者の驚異から生じたものに過ぎず、18世紀にエドマンド・バークやイマニュエル・カントらによって理論化された歴史の浅いロマン派以降の――美学に過ぎない。崇高美とはすなわち、サルヴァトーレ・ローザのような17世紀イタリア画家の作品を鼻祖に仰ぎ、ゴシック~ロマン派の18世紀に爛熟を極め、19世紀にジョン・マーティンの機械-崇高美絵画【図2】によって完成をみた、荒ぶる自然を「まるで絵画のようだ」と美的距離によって対象化し、額縁に嵌め、殺し、反自然の自然として愉しむ、映像の世紀たる20、21世紀のいまもなお猖獗を極める「ピクチャレスク」と呼ばれる問題的な感性とほぼ同義である。

図2.ジョン・マーティン『神の大いなる怒りの日』(1852年)。産業革命によって生じた黒煙と轟音を上げる工場群に影響を受けた世代の「機械-崇高美」。

しかし長いヨーロッパの歴史において、山はたんに邪悪な「地上の疣」としかみなされてこなかったのだ。本作の舞台である中世は、突兀峩々たる山々を美しいと感じるこうした「崇高美」だの「ピクチャレスク」だのを認識する以前の時代ということを、決して見落としてはならない。そうなると、観念史派マジョリー・ニコルソンの『暗い山と栄光の山』が本作最大のサブテキストになる。いまの感性では想像もつかないことだが、かつて「山」とは地上にできた悪しき「疣」であったことを、ニコルソンは以下のように記述している。

山は「自然の恥と病」であり、それさえなければ美しいはずの自然のおもてにできた「疣、瘤、火ぶくれ、腫れもの」であった[6]。

この「疣」は、神による天地創造の後のある時点で生じたとされ、人間の罪に帰された。この伝でいくと、例えば聖書のカインのアベル殺しは以下のように解釈される。

元来平坦な平面でできていた大地は、アベルの血を受けたことへの懲罰として山となった。[中略]そして大地は、救済の時まで平らにはならぬであろう[7]。

こうした「呪われた山」が、グランドツアーにおけるアルプスの「驚異」やバークの「崇高の観念」の発見によって、聳え立つ「聖なる山」へと変貌していく。しかし中世末期が舞台の本作では、紛れもなく悪しき「疣」として、太陽を遮り、作物を実らせない「呪われた山」として黒々と屹立している。それをハンマーで粉砕しようという無謀なる賭けが本作である。巨大な岩山を遮二無二打ち砕く物語の後半は、同じくナデリ監督の『CUT』で遮二無二ヤクザに殴られることを肯じた西島秀俊を偲ばせるとすれば、この二作はアクティヴとパッシヴが交換しただけの精神的双子とみなせる。

ところで本作では「暗い山」を崩壊させると、眩いばかりに太陽が出現し、灰色がかった世界は色彩に包まれ、賦活される。それは次のような古代的認識へと我々を立ち至らせるだろう。

「世界卵(Mundane Egg)の概念、すなわち世界が卵形であったという考え方は、ラテン人、ギリシャ人、ペルシャ人、エジプト人その他古代社会の持つ感覚と言語であった」と、トマス・バーネットは『地球の聖なる理論』の中で書いている[8]。

本作では山という「疣」が治療され、凹凸のない滑らかな「世界卵」が夢みられている。そのためにアゴスティーノらは山を打ち砕くのだが、この一見不可解かつ不可能な作業にこそ錬金術的な思想を読み取らないわけにはいくまい。以下それを具に確認していく。

「山」と錬金術

ラストの山が崩れたあとの象徴的なまでの静寂と、目を潰すような明るさの太陽出現シーンを考えると、ここに宗教的(あるいは秘教的)なシンボルを読み取らない方が天邪鬼だと言える。アゴスティーノらが暮らす室内に張り巡らされた、四角形と矢印、四角形と十字架、円とコロンなどといったエニグマティックな組み合わせの図像の数々も、象徴的な解釈を待ち望んでいる風情だ。そもそも妻の高価なヘアピンを売るために街に繰り出したアゴスティーノが、盗人扱いされて追いかけられるシーンでたまたま逃れ着いた先が礼拝堂である。そこにはマリアの図像があり【図3】、なおかつアゴスティーノが磔のイエス像に恐る恐る祈りをささげるジェスチャーからも、本作にキリスト教神学の影響は色濃いと知れる。

図3.「祈るか祈るまいか、それが問題だ」とばかりに、信仰の危機を迎えるアゴスティーノ。

壊せるはずもない峻嶮なアルプスの岩山が人力で崩壊するはずもなく、彼らのドン・キホーテ的――「山」にちなめばシジフォス的――身振りを含め、これは冒頭に述べた通り、寓意と解するべき物語だ。ここで村人たちに相手にされないアゴスティーノに「お守り」を渡す慈悲深い女が言い放った、意味深な次の台詞を思い出したい。

盲目とは太陽を見ぬ者 愚か者とは神を知らぬ者 恩知らずとは神に感謝せぬ者 大いなる光 大いなる安寧 大いなる恩恵 恩恵をもたらす太陽 あらゆる意味の王 あらゆる物質の父 生命の創造主

ここに至って「太陽=神」であることがほとんど明白になる[9]。『錬金術のイメージ・シンボル事典』によれば「太陽は、あらゆる卑金属を金に変質する力を持つ赤いティンクトラないし石の名称でもある」[10]のだから、「白」熱する太陽が「赤」色の空をゆっくりと浮上していくラストは、錬金術的にいう「白化」あるいは「赤化」という再生の過程であり、そこに至るまで蔓延する「死」の雰囲気は「黒化」という黒の過程である(この映画は山によって殺されたアゴスティーノの娘の埋葬から始まる)。端的に言って、太陽が出現した直後、年老いていたはずのアゴスティーノとニーナは若返り、青年になっていた息子ジョヴァンニは少年の姿に戻っていることからも、この描写は錬金術が目指した不老不死の観念を明らかに示している。つまりは怖しいくらい自明な、イニシエーション的な死と再生の構図である。ところで最後にゆらゆらと浮上する神=太陽は、加熱されてフラスコ上部にゆらゆらと気体として立ち上る「賢者の石」の生成、すなわち錬金術における「昇華」の工程を思わせるが、だとするとこの映画自体を一つの「坩堝」と考えることもできるのではないだろう[11]。そうなれば「坩堝」はラテン語の「十字架にかける」と同語源である、というローレンス・プリンチーペの以下の指摘は本作解読にあたって深い意味を持ち始める。

中世ヨーロッパの語呂あわせでは、これらの神学的な結びつき[=キリスト教神学と錬金術の結びつき]を補強する。金属を高い温度と腐食剤にさらすために使用される容器は、今日でも「坩堝」crucibleと呼ばれる。もとになるのはラテン語の「苦難の小さな場所」crucibulumで、語幹はラテン語の「十字架にかける」cruciareだ。数世紀前にゾシモスが自身の操作を金属の「拷問」と表現したことも想起される[12]。

つまり錬金術的な象徴体系から考えれば、ラストで浮上する「太陽」とは磔にされた十字架上の「イエス」と等価であり、昇華によって分離・抽出された「賢者の石」そのものなのである。

ここで「山」というトポスに改めて戻ろう。「山」とはそもそも「天」と「地」を結ぶ世界軸であり、また豊富な鉱物資源に溢れていて、存在それ自体が錬金術的結合を意味する場である。「崇高」なまでの山塊をたかだか二、三の人間で壊せるわけもなく、となると、本作における山は中身がない「空ろな山(hollow mountain)」であるとしか考えられず、これは錬金術の用語体系では「賢者の炉」を意味する隠語となる[13]。山が一個の実験室、ひいては実験のための炉というイマジナリーな空間性を担い始める。ここで「山」のかたちを幾何学的に抽象したところの「シェヴロン」なる山形模様に関する『世界シンボル大事典』の記述が、さらなる啓示を我々に与えてくれよう。

尖った頂とくぼみの交代が作る、1つあるいは複数の波形は水の動きを連想させる.持ち上がった波はまたアルファベットの第1字の大文字、Aを表す.この2つの意味の向かう象徴の方向は同じである.すなわち、ここで水はあらゆるものの原初的要素であり、文字Aはあらゆる文字の初めである[14].

山のかたちとはAであり、Aとは紋章学的に「原初的要素」であり、すなわち錬金術にまずもって必要な第一物質が生成される場なのである。またA(=山)が逆転したV(=谷)に関しては、その下降・落下性の面からフロイト的な「死の欲動」や錬金術的な「黒化」に位置づけることもできよう。加えてアゴスティーノが愚者のように振り下ろす鉄槌の反復的な身振りについても、このありがたい大事典は説明してくれている。

山形模様の意味は宇宙的、文化的、社会的のさまざまな平面に位置し、決して終了することのない運動の起源を指し示すのである.「それは(あらゆる次元での)生命を形作る運動そのものである」とグリオールはいう[15].

映画の舞台であるアルプス山脈の果てしないジグザグの稜線自体が、宇宙論的にアゴスティーノの「決して終了することのない運動の起源」を予知していたといえる。山々は「生命を形作る運動そのもの」を体現していたのかもしれない。しかしこのシジフォス的永久運動も、最後には終わる。山は崩れるのだから。

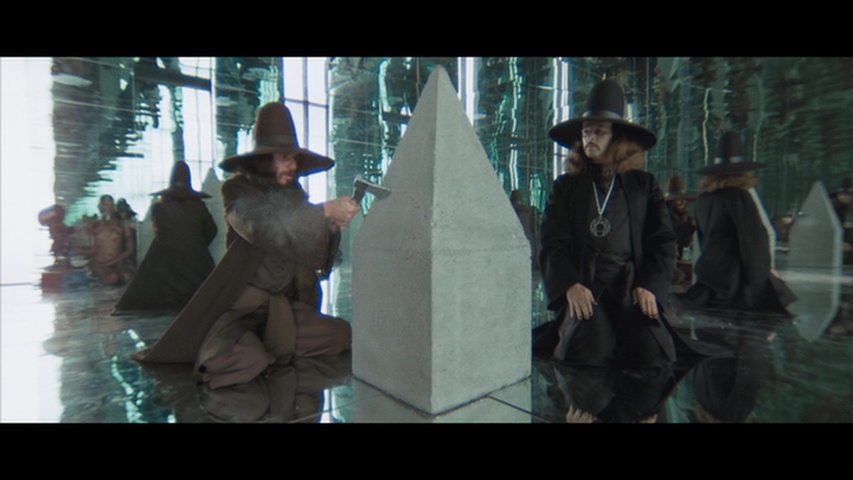

その意味を解き明かそう。このAはさらに幾何学的にいってしまえばピラミッドであり、アゴスティーノが打ち砕かんとする石の山はフリーメイソン的シンボルへの連想を誘う。アレハンドロ・ホドロフスキーが本作同様に「山と錬金術」をテーマにした『ホーリー・マウンテン』で立方体の上のピラミッドを斧で破壊するシーン【図4】で、興味深い音声解説を加えていた。

彼ら(=フリーメイソン)のいう「石を扱う」とはエゴと向き合い本質に至ること。石が割れないのは野心で力が入っているからだ[16]。

本作の「打ち砕け! 人間の業を」という惹句をここで思い出したい。アゴスティーノが岩山を崩壊させることができたのは、彼が岩山にハンマーを振り下ろすなかで心理的変化を閲し、認めがたい「エゴ」と向き合い、それを統合する形でユング心理学的にいう「自己実現」を達成した寓意なのである。この点はあとで詳述するが、ひとまず『ホーリー・マウンテン』ではミニチュア化された石山を砕くと、なかに宝石のような「魂」が眠っていたことを指摘しておきたい【図5】。

図4、図5.弟子(左)が割ることができなかった立方体+ピラミッドを、いとも容易く叩き割る錬金術師(右)。なかには「魂」という精神的黄金が眠る。

ところでAひいてはフリーメイソン的三角形といった具合に、「山」という地理を幾何学の精神で捉えていくこと自体が錬金術的なアプローチであることを、平野啓一郎の『日蝕』という錬金術小説が明らかにしている。この小説の舞台であるフランスのある村落は、中央を流れる小川に二分されており、その川の丁度中央には橋が架かっている(川の長さは、村の南東の森の出口から、北西の教会までの長さと規定される)。村は小川を直径とした「半円」、同じく川を斜辺となす「直角三角形」という二つの図形を組み合わせたような地理をなしている。そして北東に位置するその「三角形区域」の、二辺が交わる直角部に、錬金術師ピエェルの住まいはある。また橋を中心とし、小川を直径として描かれる「円」が、北東部に及んだ際その円周上に丁度位置するのが錬金術師の住まいなのである。ここでナデリの『山〈モンテ〉』に引きつけるならば、この三角形(=山)と円(=太陽)が情熱的かつ冷ややかにまぐわう「幾何学的エロス」(澁澤龍彥)芬々たる位置にある錬金術師の住居、その背後には「石灰岩質の山」が聳えているのだ[17]。

黒澤明の錬金術的解釈

しかしこう錬金術の象徴体系で作品をなぞるだけでは、ただの深読みと断罪されても処置ない。

ナデリの影響元を辿ってみよう。「これは黒澤明の精神から生まれた映画だ」という監督自身の本作へのコメントがある。なるほど『生きる』や『どん底』に代表される黒澤的な野太い民衆精神が「イタリア・ネオレアリズモ的視点で」描かれているのは確かだが、それだけなのだろうか? だとしたらただの駄作である。あの後半ほとんどに費やされる途方もない岩叩きの繰り返しを、リアルだとかヒューマニスティックだとか見る方が馬鹿げている、とさえ思える。

そうでなくて、この『山〈モンテ〉』の極端なまでのシンボル体系からして、もっと宗教的かつ象徴的な意味合いを黒澤映画から抽出しているのではないか。思い返せば、黒沢映画で「山」が舞台となる印象的な作品は、『隠し砦の三悪人』と『虎の尾を踏む男達』の二本が思いつく。とくに前者のときに岩だらけの無機質な山の映像からみて、『三悪人』が本作にヴィジュアル面で与えた影響は大きいのでは、と忖度するのは間違いではないだろう。だとすると、より注視すべきは悪人の頭数であるところの「3」なる聖数であり、これがナデリ作では三位一体の聖数「3」として父・母・子の形で変奏されている[18]。

また『虎の尾を踏む男達』は、山伏と強力に身をやつした義経一行(興味深いことに『七人の侍』同様に聖数「7」人で構成される)が山中にある関所を通る話だが、これは言ってしまえば卑金属(=強力)の中に貴金属(=義経)が秘匿された錬金術的構造とみることもできる。関所の役人に「義経か?」と怪しまれると、カモフラージュとして弁慶が義経をなんども打擲するが、これは鍛冶師がハンマーを振り下ろして「金」を鍛造する冶金のジェスチャーである【図6】。

図6.大河内傅次郎演じる弁慶が、強力に身をやつす義経を杖で打ち叩く。さながら卑金属を叩き上げ貴金属に変容させる鍛冶師のハンマーの身振り。

殴られても殴られても名作映画を投射する映写機の「光」を浴びれば治る、という綺想を『CUT』で弄したナデリであるから、「黒澤明の精神」を「精神の屈折光学」(ミシェル・カルージュ)によって数秘術的・錬金術的に変換した「山」の映画を撮ったとて、さほど不思議はない(そもそも『CUT』は名作映画トップ100を数え上げて殴られる痛みを忘れる、という異常なまでに「数」に拘ったある種の数学に支えられた映画であった)。

鍛冶師と錬金術師

前章で「鍛冶師」と「錬金術師」という二語を敢えて並べたのは、この両者の地続きの関係を知ることで、本作のより十全な理解が望めると思えたからである。陰秘術体系に組み込まれ「座学化」する前の、実験室での肉体的な「技」に支えられた錬金術の歴史というものを把握することで、アゴスティーノらが野蛮に肉体を酷使する意味も見えてくる。

神話学者ミルチャ・エリアーデは、燃えさかる炎のなかでハンマーを打ちつける「鍛冶師」に物質の変容をコントロールする原始的な錬金術師像を見ており、ましてやC・G・ユングの『心理学と錬金術』を読めばわかるように、もはや錬金術において重要なのはフラスコ内の物質それ自体より、そこに「投影」された自己自身なのである。つまり錬金術において卑金属が貴金属になるとは、自身が「自己発展」によって黄金になることを意味する寓意という側面がある、とユングは言うのだ[19]。

彼らは岩山をハンマーで掘削するうちに、その砕け散る岩に「物質的想像力」(バシュラール)をもって眼差しを向けたに違いなく、その岩山に刻まれる逐一の変容を自己に重ね合わせていたのだ【図7】。その過程の果てに山は崩れ、なかに潜在した黄金を発見したとも言えるだろう。その象徴がラストの浮上する太陽であり、それは自身の心に眠っていた黄金である。山が黄金に変容する。ここで世界各地に伝わる、あらゆる金属は山や大地という子宮のなかで「成熟し」、黄金へ「成長する」という「生殖の石」の胎生学的神話を思い出してもよい[20]。

また錬金術の作業(オプス)には高い集中力が必要とされたことを思えば、冒頭で述べた、本作を印象づける登場人物たちの「沈黙」はすぐさま「瞑想」の観念へと繋がっていく。種村季弘は『黒い錬金術』の中で以下のように語っている。

錬金術がたんなる神秘主義的瞑想ではなく、まさに錬金術であるからには、作業(opus)こそがもっとも主要な原理であることはいうまでもあるまい。だが、錬金術師にあっては、瞑想はまさに「仕事への真剣な精神集中」として定義されて作業から独立に存在することはない[21]。

というわけで錬金術において「作業」と「瞑想」は切っても切れない関係にあるのだとしたら、『山〈モンテ〉』とはそのことを寓意したものに感じられる。つまり彼等の(叫びはするが)台詞もなく、高い集中力で振り下ろされる鉄槌の往還運動は、思弁と肉体の和合を説いているように思えるのだ。種村季弘の言葉を借りれば、「全人的であり、手仕事でありながら思弁であり、技術でありながら思想であるという「対立物の一致」がごく自然に成就した」[22]ものが錬金術であり、本作のハンマー・シークエンスによって表現されたものなのである。錬金術最大のテーマたるこの「対立物の一致」とは、天と地という相反する両者を結ぶ「山」というトポスが本作の舞台に選ばれたこと自体に、そもそも象徴されているのではないか。こうして「山」と「人」の対立は克服され、両者のより高次な共存を示唆して、本作は幕を閉じる。

図7.「己自身」であるところの「呪われた山」を打ち砕く。

以上から、極端にシンプルな筋の本作はユング心理学いうところの「自己実現」の寓話であり、もっと言うと映画自体を一個のフラスコと見做したときになかで起こる錬金術の寓意化であると窺い知れる。まさに山という「疣」が「黄金」になるとは、艱難辛苦を乗り越えて「至高点」(A・ブルトン)へと達するアゴスティーノとその家族たち自身の心理的変容にほかならない。山という「疣」は治療され、地球は滑らかな膚を取り戻す――まさに「世界卵」のように美々として。

中世におけるシンボルの多声音楽――「山の音」から「太陽の音」へ

ここまで精緻極まる記号論的な映画批評を一切顧みてこなかったのは、その痩せ細った近代的思惟が本作の「流儀」に馴染むわけもなかったからである。この映画は紛れもなく豊饒なシンボル思考によって作られたものであるから、その「流儀」によって論を進めなければ、本作の救済的な力を一切掬い取ることはできない。ここでさらに一歩踏み込めば、シンボル思考とは、中世では一つの有機的な体系でさえあったのだ。 実念論、アナロジー、アレゴリーに支えられた中世の思考様式では、石ころや雑草も「神」へと結びつき、高められ、世界は解きほぐし難いほどにすべてがすべてを「鏡」のように映しあっていた。フーコーが『言葉と物』でこの時代のエピステーメーを「アナロジー」とした所以である。

と考えると、『山〈モンテ〉』を論じたこの「類推の山」(ルネ・ドーマル)とでも呼ぶべき私の文章自体が、中世の思考様式を身振りしたメタ・クリティックであったといえるだろう。ヨハン・ホイジンガ『中世の秋』から引用することでクリアに見えてくる。

まさしく、これ[シンボル思考]は、思想の多声音楽なのである。ねりにねられた象徴主義にあっては、イメージのひとつひとつに、シンボルの多声が、ゆたかに鳴りひびく。シンボル思考は、思想のめまいをもたらし、知性がはたらくまえに、事物それぞれの概念限界をうしなわせ、理性の思考のかたくなさをなだめ、かくして、生命感を、その絶頂に押しあげる[23]。

『山〈モンテ〉』を現代から中世に舞台を移した「イタリアン・ネオレアリスモ」の一種と捉えると、この映画は極端に貧しく、ダイナミズムに欠ける。本作の山と太陽のシンボリズムに「思想のめまい」を感じた者であれば、以下のホイジンガの文章を、『山〈モンテ〉』というテクストの正しい読解作法として首肯できるはずだ。

シンボルをあやつる想像力は、論理的に記述された教義のテクストにメロディーをそえる音楽のようなものである。この伴奏がなければ、テクストは、かたくるしく、きくにたえない[24]。

山の「サウンドスケープ」に始まり、シンボルの「ポリフォニー」で終わるこの「音」をサブテーマにした文章を、以下の中世聖杯伝説詩に見られる、太陽の奏でる象徴音で締め括るのも悪くないだろう。

「太陽が昇るときに出る音は、

あたかも金が銅にまさるがごとく、

弦の音や鳥の歌にまさる」

『ティトゥレル』

後藤 護(暗黒批評)

画像出典

図1、3、7 『山〈モンテ〉』© 2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Ciné-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

図2 Wikipediaの以下のリンク先より

図4、5 アレハンドロ・ホドロフスキー『ホーリー・マウンテン』(Happinet、2011年)

図6 黒澤明『虎の尾を踏む男達』(東宝、2015年)

註一覧

[1] スーザン・ソンタグ、富山太佳夫(訳)『土星の徴しの下に』(晶文社、1982年)所収。ソンタグは〈山岳映画→ナチ記録映画→ヌバ民族の記録写真〉というリーフェンシュタールの主たる三相はどれも危険なまでに「崇高」なナチ美学に貫かれており、戦後も修正の意志は見られないとした。

[2] R・マリー・シェーファー、鳥越けい子他(訳)『世界の調律 サウンドスケープとはなにか』(平凡社、1997年 第9刷)、48頁。

[3]Nikos Kazantzakis, Report to Greco, New York, 1965, pp. 198-199. 上記『世界の調律』(1997年)361頁で引用されている訳文を採用。

[4]アラン・コルバン、小倉孝誠・中川真知子(訳)『静寂と沈黙の歴史』(藤原書店、2018年)、167頁。

[5]岡田温司『グランドツアー 18世紀イタリアへの旅』(岩波書店、2010年)の第2章「自然 「驚異」の風景」に詳しい。

[6]M・H・ニコルソン、小黒和子(訳)『暗い山と栄光の山』(国書刊行会、1989年)、20頁。

[7]ニコルソン(1989年)、121頁。

[8]ニコルソン(1989年)、117頁。

[9]神への祈りも届かず、お守りをハンマーで叩き壊し、キリスト像の前に捧げられたろうそくを逆さにしたアゴスティーノの「神の否定」から、本作を「人間中心主義」のルネサンス到来の前触れと見なすこともできる(岩山を「ルネサンス人」ミケランジェロの彫刻に喩えたナデリの言葉にも注目)。山が崩れる、とはフランシス・ベーコンが掲げた知の平等性を象徴するものであり、「高きものと低きもの」(ギンズブルグ)が崩れ去る新時代の到来を予告するとも解読できる。しかしラストの太陽来迎の「奇蹟」をもって、本作はキリスト教神学に忠実である、というのが私の立場である。

[10]リンディー・エイブラハム、大木富(訳)『錬金術のイメージ・シンボル事典』(アルファベータブックス、2017年)、304頁。

[11]『シネマ・ワンダーランド』(フィルムアート社、1982年)所収の岡島尚志「銀と映画 不可視の金属」が、「銀幕」という言葉に注目して映画を近代科学(硝酸銀の化学反応等々)の観点から、ひいては銀幕に映るマリリン・モンローは「金髪」でなければならなかったなどと云々し、太陽―金―実体、月―銀―映像という映画と錬金術の驚くべきアナロジーを提示している。

[12]ローレンス・M・プリンチーペ、ヒロ・ヒライ(訳)『錬金術の秘密 再現実験と歴史学から解きあかされる「高貴なる技」』(勁草書房、2018年)、95頁。

[13]アト・ド・フリース、山下圭一郎他(訳)『イメージ・シンボル事典』(大修館書店、1984年)、442頁。

[14]ジャン・シュヴァリエ+アラン・ゲールブラン、金光仁三郎ほか(訳)『世界シンボル大事典』(大修館書店、1996年)、1007頁。「山形模様、ジグザグ」の項目。

[15]上に同じ。

[16]アレハンドロ・ホドロフスキー(監督)『ホーリー・マウンテン』(Happinet、2011年)、HDリマスター版DVDの「監督によるオーディオ・コメンタリー」より。この「立方体の上のピラミッド」についていえば、四角形が往々にして「大地」を象徴することを考えると、その上の三角形は超越的なものを志向するというシンボリズムだろう。

[17]平野啓一郎『日蝕』(新潮文庫、2002年)、53-56頁。

[18]「3」のシンボリズムに関しては拙論「楕円幻想としての『ラ・ラ・ランド』」に縷説したのでそちらを参照されたい。http://ecrito.fever.jp/20170618220019

[19]錬金術それ自体を扱う際にユングやエリアーデのような造金術を重要視しない立場を引用することは昨今の錬金術研究ではほとんどタブーである――とはつまり、錬金術文書を正確に読み解くと金は実際造れるとプリンチーペなどは説いている――が、いまだ映画や音楽といった諸芸術においてこうした俗流錬金術の読解方法は無効ではない。むしろ「俗流」こそが「本流」と化していくこともまた、「文化」の必然の成り行きである。このユング~エリアーデの系譜から見た心理学‐錬金術を道具立てに、のちヱクリヲWEBにて連載予定の「鍛冶師としてのヘヴィメタル(仮)」で実践的にその有効性を証明するつもりだ。煩わしい議論や原理論は避け、時代に見合った「たのしい知識」としての錬金術を賦活する所存。

[20]ミルチャ・エリアーデ、大室幹雄(訳)「大地母 生殖の石」、『エリアーデ著作集 第五巻 鍛冶師と錬金術師』(せりか書房、1976年)所収。

[21]種村季弘『黒い錬金術』(白水社、1991年)、28頁。

[22]種村(1991年)、29頁。

[23]堀米庸三(責任編集)『世界の名著55 ホイジンガ』(中央公論社、1980年14版)、381頁。

[24]堀米(1980年)、382頁。