昔の話。幼稚園の建物のある区画に、ダ・ヴィンチの『モナリザ』が掛けられていた。このモナリザには「美しい」といった印象より「何だか怖い」という不安が先行していた覚えがある。音楽室のベートーヴェンではないが、絵と学校は夏の夜の怪談にはうってつけのテーマである。この絵は動くかもしれない、という幼稚的妄想がいつ克服されたかは定かでない。少なくとも、あの頃私が感じていたものはもっと違う何かである――言うなれば、あれは「モナリザ」であって「絵」ではなかった。曲がり角に設置され、そこを通る時に嫌でも目に入ったそれは、人の形象を持っていながら私にとって何の存在理由を持たない存在であったが故に、不気味な印象に私は取り憑かれることになったのだろうか。

「写真は、それがなぜ写されたのかわからなくなるとき、真に《驚くべきもの=不意を打つもの》となる。」(ロラン・バルト『明るい部屋』、花輪光訳)

写真の艶めかしさについてバルトはこのように述べているが、一つ論点先取の誤謬を指摘しておかねばならない。彼は写真が何故「驚くべきもの」となるかを考察する。そこで写真の中に見出されたものが「なぜ写されたのかわからな」いものなのである。「なぜ写されたのかわからな」いから「驚くべきもの」になるのではない。「驚くべき」写真を探っても「なぜ写されたのかわからな」いものしか見つからない、或いは写された理由の確定不可能性だけが見つかるのだ。写された理由が行方不明であることは、その写真が我々の不意を打つ必要十分条件ではない。同様に、そこに飾られた理由が分からないから、「モナリザ」は私の不安を煽ったのでもない。

なぜ、その廊下を歩くといつもモナリザが私を見つめていたのか。古代ギリシャのプラトンが、芸術家のことをイデアから人の目を逸らさせる存在として卑下していたことが思い出される。人の目を眩ませる職業。幼少期の私は確かにまんまとその策術に嵌ってしまっていた。とはいえしかし大人になった今でさえ、漫画家伊藤潤二が描く怪物の絵をただの絵だと分かっていても、部屋に飾ることなど到底考えられるものではない。生半可な好奇心で彼の作品集を手に取って無造作に開いたならば、一瞬にして当分癒えることのない心の傷を負うことだろう。

イメージの逆説的性格。イメージというものは須らく「ただのイメージ」でしかないのに、その権域を越境して常に「イメージ以上のもの」として機能を持つことによって、イメージとして一端の市民権を獲得する。ただのイメージでしかないのに、ただのイメージではない。そもそも人は、生きるために不可欠なまでに多くをイメージに頼っている。ママを探し、鏡面の中に自分の顔を見出し、父の姿に同一化しようとし、女の胸に目が泳ぐ。イメージは生に関わる機能を有す。であるならば、『モナリザ』が「モナリザ」であり、「モナリザのイメージ」ではなかったあの頃、私が覚えた印象とは実のところ次のように転倒していたのではないか。

即ち、問いかけ方を知らなかった小さき私は、「モナリザは動くかもしれない」ではなく、本当は「なぜ、モナリザは動かないのか」という違和を抱いていたのではないか。

イメージが実体と不可分だった時期、目に見えるモノがすべてだった時期があった。今では視界に入るものがあまりにも多過ぎる。文字通り闇雲に情報を収集することから、情報を整理することへと成長途上で意識のベクトルが変わったとも言える。社会には色眼鏡と定規が溢れていて、それらは互いに噛み合わないまま、時に軋轢の音を立てつつ辺り一面に転がっている。成長過程で自分の中に培ってきた尺度が目に見えるモノと衝突することも、引き籠りがちな私にさえしばしば起こる。今は失ってしまったが、あの頃は確かに、人の絵や動物の置物というのは、動かないよりもむしろ動く方が自然だと思えたのではないか。

さて。

この文章は初め、ブノワ・ペーターズ作、フランシス・スクテイン画のバンドデシネ『闇の国々』所収「狂騒のユルビカンド」論として書き出したものであったが、この作品からイメージの原体験を捻じれた形で思い出したことによって、結果的に作品をおざなりにした私的エッセイになってしまった。

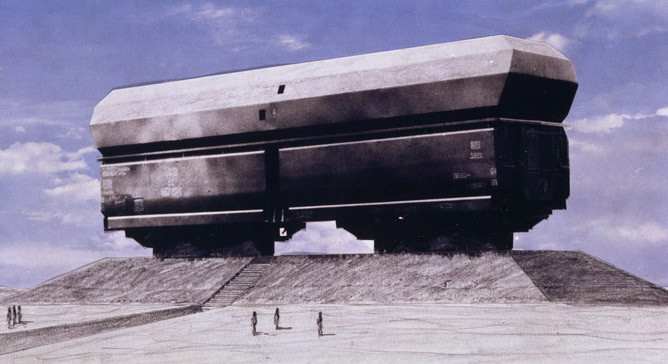

工事現場から発掘され、初めは両手サイズの硬質な格子状立方体であったが、時間が経つに連れてジャングルジムのように巨大化し、次第に街全体を覆ってしまう網状組織(なぜか既存の建物は破壊されず貫通していく)がこの作品の中で描かれる。この網状組織を最初に受け取った天才都市計画家ユーゲン・ロビックはその動きを観察し、秘密を解き明かそうとするが、しかしこの網状組織がどれ程の速さでどれ程の大きさになるか予測することしか能わない。さらにはその予測すらも、突然の巨大化停止やその唐突な再開によって的を外すことになり、本来負わなくて良いはずの責任を市民から押し付けられる。

ここに描かれる網状組織、そしてそれに対峙する科学者について考えた時、不条理なまでに対象に目を向け、ただ観ることしか許されない観察者のことを私は想起した。視覚の対象がこの作品の網状組織のように巨大な影響力を及ぼす場合に限らず、それを前にした人々を案山子に怯える鳥に変えてしまうトロンプ・ルイユのように、小さくも巧妙な影響を働きかける虚構に関しても、私たちはそれを観ることしかできない。視覚が生から分離される。

「生のそれぞれの局面から切り離されたイメージは、一つの共通の流れのなかに溶け込み、そこではもはや、この生の統一性を再建することはできない。」(ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』、木下誠訳)

高度資本主義社会および共産主義批判として、生きられる生を忘却させる「スペクタクル」に対抗する「状況の構築」を説くドゥボールもまた、視覚と生の分離に政治的クリティカルポイントを見出している。「狂騒のユルビカンド」に登場する都市計画家ユーゲン・ロビックもまた、ドゥボールが矛先を向けるスペクタクル生産者だと言えよう。彼は全体主義建築のアイデアを汲み取り、超人間的かつエロティックなメガスケール建築に取り憑かれていた。オスマンのパリ改造計画のように、彼もまた調和を目指して都市を改造しようとする。だがそこに件の網状組織が転がり込んでくるや否や、彼は自分の都市計画を忘れ、終着点なきまま巨大化する構造体に忘我することになった。

スペクタクルを作り出す人間は、スペクタクル毎の優劣を測ることが出来なければならない。網状組織が作り出すスペクタクルに、自身の全体主義的な都市計画のスペクタクルが敗れたことを悟ったのだ。得体の知れないこの網状組織は、科学者を徹底的に「眼」の人間へと変貌させる。ここにおいて読者と登場人物の位相が重なり合う。私という読者がイメージとして受容していたものを、科学者もイメージとして受容する。網状組織自体ではなく、網状組織の外的イメージに科学者が抱えていた好奇の心が、私という読者と共有される。

こうして網状組織に立ち向かう物語ではなく、網状組織を観る物語が始まる。「モナリザ」としてではなく絵としての『モナリザ』を受容すること、「モナリザ」から『モナリザ』へ。人生を賭けて前-イメージ的経験から遠ざかっていく旅。漫画でも絵画でも、私たちを惹きつけるものの多くは確かに、イメージとして魅力的なのではなく、イメージになる前の体験に根付いているからこそ忘れられない音色を奏でるのではないか。