大谷能生による『平岡正明論』が、ele-king booksより5月30日に刊行された。大谷能生にとっては『ジャズと自由は手をとって(地獄に)行く』以来の、5年ぶりの単著になる。同書は、ジャズのみならず政治思想、第三世界革命、歌謡曲、極真空手、河内音頭、浪曲などを対象に縦横無尽の思考をハイペースで書き残し続けてきた「戦後最大スケール」の批評家・平岡正明の生涯と著作を丹念に辿っている。2009年に逝去した平岡正明だが、その再評価の機運は高まりつつある。昨年11月に刊行された『ヱクリヲ7』「音楽批評のオルタナティヴ」では、平岡をジャズからHIPHOPへの再接続を企図した後藤護「レアグルーヴ、平岡正明」が掲載され、同特集に参加した吉田雅史もまた当初は平岡正明論を準備していた。 残した著作は120冊を超える、大思想家でもあった平岡正明の可能性はどこにあるのか。大谷能生・後藤護・吉田雅史の3名による鼎談をお送りする。まさしくロシア革命100周年である2017年に書き出された『平岡正明論』の真価とは。今語るべき平岡の魅力とは、その文体なのか、あるいはそこに息づく60~70年代の政治/思想的背景なのか。「平岡正明論」の再設定を巡る鼎談は「大谷能生」という批評家そのものへと向かっていき……? (構成・山下研)

●「平岡正明論」のセットアップ

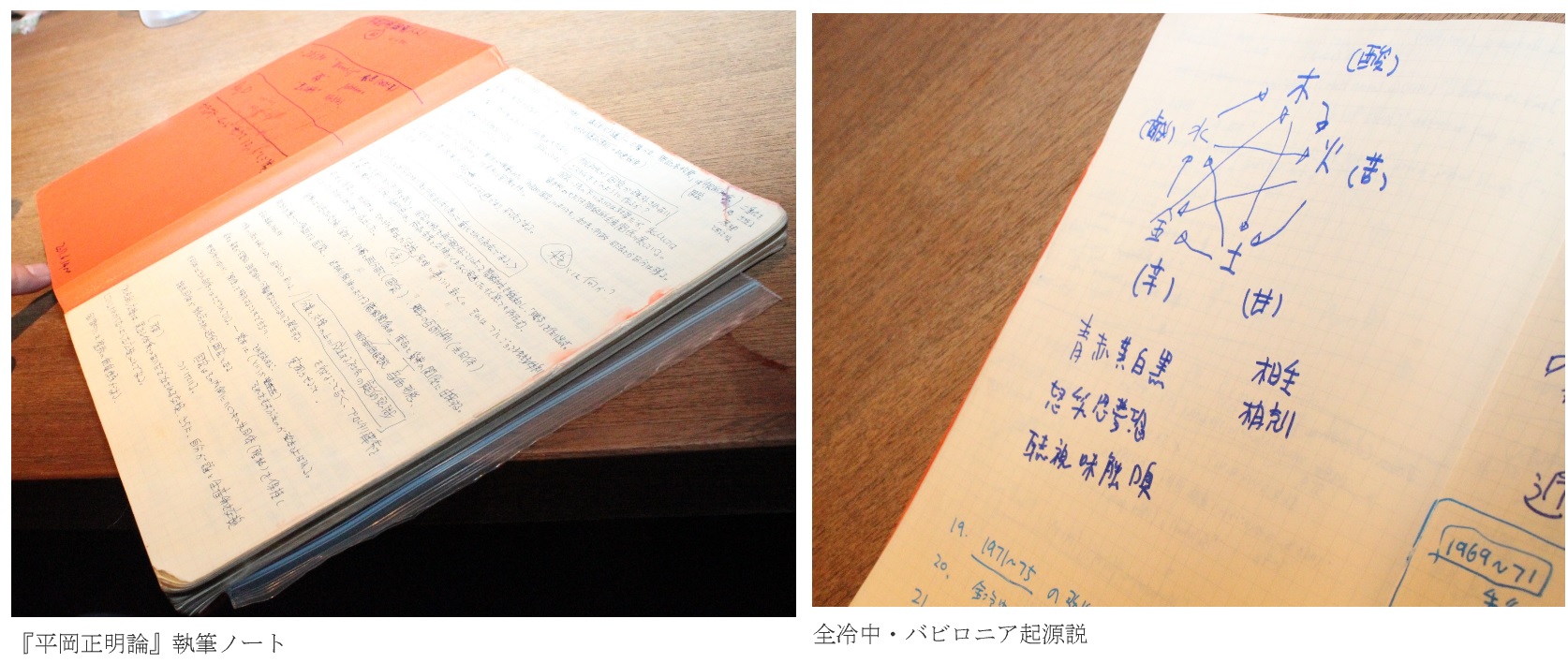

大谷能生(以下、大谷) 最初にみんなに見てもらおうと思って持ってきたんですが、コレが『平岡正明論』を書くときに使った執筆ノートです。本を一冊書くときは、こういうノートを一冊まるまる使うんだよね。最初のページを見てもらえれば分かるんだけど、書き始めたのは2017年6月です。

後藤護(以下、後藤) おお、これは貴重ですね……この図はなんですか?

大谷 ああ、これは全冷中(全日本冷やし中華愛好会1)の「冷やし中華・バビロニア起源説」の図です(笑)。これは平岡の本には載っていないんだけど、「全冷中」仕掛け人の奥成達の本に載っていて書き写したものです。今回は関連する本が多くて大変だったね。構想にも1年くらいかかっている。 吉田雅史(以下、吉田) 大谷さんの『平岡正明論』は、平岡の著作を順に紹介していくことで彼の来歴を辿り直すようなものになっています。クロノロジカルな構成にするのは最初から決めていたのでしょうか?

吉田雅史(以下、吉田) 大谷さんの『平岡正明論』は、平岡の著作を順に紹介していくことで彼の来歴を辿り直すようなものになっています。クロノロジカルな構成にするのは最初から決めていたのでしょうか?

大谷 平岡で一冊書きたいと思ったときに、あまりに書いている量が多いし「広い」のでどう触れていくかということは考えました。それで36個のブロックが3部構成になっている、108くらいの文章に分ければ書けそうだなと思ったんです。最初の「本章」で平岡の活動を時系列で紹介して、あとは36冊の著作案内(「案内」)と、36のパンチライン集(「マチャアキズム・テーゼ」)にしようと。

それで話は変わってしまうんですけど、去年(2017年)はロシア革命100周年だし、ジャズもレコード化されてから100周年だったじゃないですか。なのにあんまりその辺りの話が盛り上がらなくて、残念だった。ロシア革命再考の話がほぼ出てこなかった。俺がそもそもこの本を書いたのはそれがきっかけですよ。本当は2017年からどこかの雑誌で連載として始めたかった。

後藤 そのお話を伺うと、『平岡正明論』の特に前半がマルクス・レーニン主義を一から説明していくという構成になっている理由がよくわかりました。

大谷 そう。だから平岡の可能性は芸能論じゃなくて革命論なんだっていう気持ちが大きかったんです。取り掛かる前は「これからマルクス読むのか……大変だな」とか思いながら勉強していました。追悼集の後に決定的な平岡正明論が出なくて、しょうがないから俺がやるかという気持ちで書き始めた。

吉田 大谷さんが最初に平岡を読んだのはいつ頃だったんですか。

大谷 あんまりはっきりとは覚えていないんだけど、「筒井(康隆)山下(洋輔)文化圏」というものがあると思っていて、その影響で読み始めたはずです。筒井康隆の小説や山下洋輔2のエッセイから平岡に入った。だから中高生の頃には読んではいたかな。でも80年代~90年代は平岡さんはあんまりジャズ論を書かなかったから、少し距離があった。でも、2000年前後にジャズ本を連続して出したときは全部リアルタイムで買っていて、それは大きく影響を受けましたね。

後藤 『チャーリー・パーカーの芸術』(2000)を大谷さんは一番評価しているんでしょうか。著作案内でも「やはりこれは落とせない」とお書きになっていますが。

大谷 平岡本のベストと言われるとなかなか難しいけど、力作なのは間違いないよね。フルパワーが出ている感じがする。病気の後ということや、あそこから60歳になって21世紀へ突入していくので重要な著作だと思います。俺もリアルタイムで読みながら「なるほどな」と思う部分が多かった。

吉田 『チャーリー・パーカーの芸術』はフォントが小さい上に結構分厚くて(405P)、平岡の後期のジャズ批評のなかでもそれまで培ったネタを総動員した熱が入った一冊ですよね。四方田犬彦さんとの対談でも、書き終わった後に空っぽになったと言っていたくらいで。

後藤 平岡が一度ジャズから離れて、いろいろなものを論じた後にまたジャズに回帰して書いた本なのでモティーフもそれ以前と比べて多様ですよね。これは大谷さんも指摘されていましたが、クラシック音楽評論の五味康祐への言及もあったりと今までになく幅が広い。平岡がルンペン・プロレタリアートたるパーカーを自らに憑依させたような迫力さえあります。

大谷 あの頃の平岡はとてもいいと思います。俺も『エスプレッソ』3で『黒い神』(1999)とかについても書いたりしていました。

吉田 『黒い神』も異様ですよね。アルバート・アイラーの『ゴースト』からフェラ・クティ4の『ゾンビ』やブードゥー的なものに接続しつつ、澁澤龍彦や夢野久作がアクセントで効いているという……平岡のああいう対象の音楽から逸れていって、その背景にある文化なりの大きな話につながる書き方は、たとえば菊地成孔さんが『毒血と薔薇』の解説で「カルチュラル・スタディーズの嘴矢」と書いていたりしますね。実際、『黒い神』は音自体への記述はほとんどみられない。だからそれは、かつて大谷さんが菊地(成孔)さんとやった『憂鬱と官能を教えた学校』(2004)のような楽理や楽曲分析といったアプローチの対極にあるとも言えます。

それで今のジャズ批評をみてみると、前者のような方法は珍しい。だからジャズを語る上で、そもそも理論的な言説が乏しい状況で平岡が立ち上げたジャズ語りのやり口に驚く読者も、今は多いと思うんですね。この本はそういう平岡的な音楽語りの復権という動機はあったんでしょうか。あるいは音楽批評の読者に向けて、という意識はありましたか。

大谷 そこはよくわからない。考えてみると、読み手の顔がそもそも浮かばない(笑)。でも、音楽にだけ着目して平岡を語るのもいいんだけど、そうじゃなくて、彼の関心を全部拾って、大人食いというか、平岡を全部読んで書くのがいいと思って、そうやってまとめたのが今回の本です。音楽批評に関心のある人が『地獄系24』(1970)あたりの最初の10冊を読めているかといったら、難しいわけでしょう。平岡は著作が膨大なので、平岡を語る人もそれぞれ自分が好きな部分しか語らないことが多い。それには少しうんざりしていて、その平岡を支えているものは何かという話がしたかったんですね。そこにある思想的背景は基礎教養みたいなもので、音楽批評の界隈でも普通に「ああ、レーニンね」っていうくらいに話が通じる方がいいですね。

後藤 大谷さんのこの本を読んだ時の衝撃は、平岡正明を音楽批評家としては捉えていなかったというところです。

大谷 そうですね。ある側面では捉えてもいるけど、「音楽批評」をたとえば、吉田秀和5みたいな、音楽作品を内在的に、ある文化内における美学の発露として語るものだとするなら、当然、平岡はそこに収まりきらないわけです。何より、60~70年代思想を前提にしないと分からないことが多すぎる。68年世代の人はよくしゃべるし、彼らが作ってきたサブカルチャーの内側で僕たちは育ってきたところがあるけど、実はそれ以前から、60年代文化の特質から考え直さないといけない部分がある。平岡論そのものというよりは、今回は、ようするに60~70年代を読み解く文化論のテーマセットとして、このくらいは前提ですよということを書きました。だから、平岡さん個人への自分のモチベーションはかなり抑制的に書いています。

後藤 なるほど。大谷さんがマルクス・レーニン主義から論じているのは正しいし、すごい仕事だと思います。でも「革命」がフェティッシュ・ワードじゃない読者も、特に若者には多いと思うんですよね。それでも少なくない読者が平岡正明に感応する部分があるとすれば、それは何なのか。大谷さんが『平岡正明論』にパンチライン集を用意したのは「部分的な読み」を肯定するものでは、と感じました。

大谷 もちろん、読者はどこから平岡の本を読んだっていいんです。ただ平岡の最初の方には、そういう思想と密接な著作がまとまってあるわけです。それを紹介するのは、やはりマルクス・レーニン主義や「革命」に関しての知識をある程度伝えないとできないと思う。

吉田 俺も音楽批評から平岡に入ったんですが、『平岡正明論』を読むと60年安保の挫折という彼の個人的経験から始まる前半部が物語としての強度を持っていて非常に引き込まれた。そこで『大革命論』(2002)を読み直したら実は音楽批評より面白いのではってくらいで。大谷さんが指摘するように、自身が崩れた経験があったからこそ、ジャズのインプロヴァイズを「崩れたもの」と捉えて可能性を見出すところがある。そんな風に平岡の革命思想や活動の背景を知るほどに音楽批評で何を言わんとしてるのかも理解が進むわけで、どちらかというのは片手落ちなんですよね。だからこの本の構成は平岡の音楽批評から入った読者にもよい導きになると思います。

●「文体」と平岡正明

後藤 『平岡正明論』であえて大谷さんは文体の勢いを削いで記述しているのではないか、と思う部分がありました。客観的に、学究的に書いている印象を受けたんです。でもこの本に「きんたまの使用法」という章がありますが、ここで「男根は状況であるが、きんたまはその根源であり原理である。」というパンチラインを残しています。あの部分に平岡っぽい文体を感じました。

大谷 うーん、あんまり自分ではそう考えていないかな。

後藤 例えば平岡の文体にはオノマトペへの関心があると思うんですが、それはあまり今回の大谷さんの文体にはないように感じます。

吉田 『黒い神』で平岡はサニー・マレイ6のパルス奏法を記述するのに「ザザザザ、ザザザザザ」と書くじゃないですか。あれ、すごい好きで(笑)。それで考えたのは平岡は自分が音楽を記述するときの言葉を、自分でどう評価していたのか、ということです。

ダグ・E・フレッシュというヒューマン・ビートボックスの始祖のひとりがいるんですが、彼はカリブ海にあるバルバドス島出身で、1500年にスペイン人に発見されて先住民が全員イスパニョーラ島に連行されたり、後年イギリス領になりアフリカ人が連れて来られて黒人暴動もあったという場所なんですね。非常に平岡が好きそうな話なんですが(笑)。それで平岡のオノマトペの使い方は、記述不可能な音を記述する手段という意味で、いわばビートボックス的なところがあると思っているんです。ダグ・E・フレッシュは「自分は何か新しいことを発明したつもりはない。ただクリエイティヴなことをやりたかっただけだ」と言っている。平岡のオノマトペも類を見ない相当クリエイティヴな試みだと思うんですが、彼は自分で新しいアプローチを生み出しているという感覚はあったんでしょうか。

大谷 特に書き始めのとき、60年代前半は駄弁というか、リズムや音が爆発的に文章を駆動している感じがある。そういう意味ではオノマトペに近いとは言えるのかもしれない。意味からリズムにいき、それが文章的な快楽につながっている。それで考えたいのは、しゃべり言葉と書き言葉の違いですよね。オノマトペと一言で言うけど、耳で聴こえた音を実際に書くとなると、それはもう別物になる。話し言葉で「ニャー」はオノマトペだけど、書き言葉で「ニャー」はオノマトペじゃないわけです。例えば、川柳とか、読み本とか、浮世絵の中に書き込まれている江戸期の擬音語の繊細さっていうものを考えてみたい。

吉田 「バウワウ(bowwow)」とか「オインク(oink)」とか外国語のオノマトペを活字で読んでも直感的に何の音を指しているのか分からない事態は、まさにそういうことですよね。

大谷 それで平岡はその部分に自覚的だったと思います。平岡の書き言葉、文章に対する態度はかなりクール。それに対して、名前を出すのはなんだけど、間章7はかなりだらしがない印象ですね。江戸時代から明治にかけて、口語の文化、語りや罵倒や口三味線とかの文化ってものすごく洗練されてて、レベルが高いんですが、平岡さんはそれを継承していると思う。

吉田 そうそう。平岡はその音にどのようなニュアンスを聞き取ったのかを翻訳してるんですよね。ピアノの音を記述するとき「もってけ、もってけ」と書いたりしていますよね(笑)。

後藤 僕が言いたかったのは平岡の文体にあるリズムですね。アナキズム研究の栗原康さんなんかも平岡正明のファンですが、平岡文体の独特のリズムを継承している気がします。だから、大谷さんは平岡の「理論」的な部分に関心があり、栗原さんは「文体」に関心があるというように、人によって平岡のどこに着目するかが分かれるのかなと思ったんです。

大谷 うーん、平岡のテーゼ集を書き写していくとわかるんだけど、平岡さんの文章は基本的に複数の文節で出来ていて、読点や句点が多くて、実は一言で言い切るということをほとんどしない。一つの文章に二つや三つのテーゼが叩き込まれているものが大半なんです。だから逆に、一言で言い切っているものが目立つだけだと思う。引用してみれば分かるんだけど、平岡の文章はすごく切り出しづらい。文体模写はこの本ではやっていないんだけど、引用を間にたくさん挟んでいるので、ちょっとずつその調子が移ってきている部分はあるかもしれないです。文体=思想ですからね。

後藤 ただ混沌に向かう平岡の文体と、整理に向かう大谷さんの文体には決定的な差があるように思います。生きた時代が違いすぎた、というのもあるかもしれませんが。あと個人的には『平岡正明論』のなかで出てこなかった固有名について関心があるんです。たとえば政治的パロディとしての「全冷中」や落語論などの平岡における「笑い」の要素です。そこにはたとえばラブレー8であったり、山口昌男の道化論に接続できる余地があると思う。実際ラブレー研究者の荻野アンナと親交があったわけですし、平岡はその生きざま含め、トリックスター的というか笑いに宿る力の豊饒さを肯定している部分があると思うんですね。「オモシロ左翼」なんて揶揄されることもある平岡周辺ですが、俺個人としては「オモシロ=左翼」なんですよね。笑いの転覆力というか、ギャグセン無い奴に革命は無理なので、その意味でも平岡は読まれるべきだと思っています。

大谷 笑いの部分とか、この本で落とした部分はたくさんあって、それは皆さんでフォローしていただければ幸いです。でも僕はこの本ではあんまり、平岡の外側にある分析装置を使って彼の思想の可能性を広げる、みたいな作業は遠ざけて書いているんですよ。他の思想や概念となるべく接続しないで、すごくシンプルに言うと「笑い」という大きな括りは、それは平岡論の前提ではなくて、もっと大きな、それだけで一つの本が書けるテーマですよね。方法論として、そういうテーマに沿って批評を書くという発想が私にはそもそもないんだよね。

後藤 大谷さんと俺の平岡論(「レアグルーヴ、平岡正明」)が噛み合わないところがあるとすれば、それはやっぱりテーマが先にあるか否かというところですかね。でも平岡を糧にして道具にすることで接続したり、見えてくるものもあると思うんですが。

大谷 テーマを先に決めて、そこから色々なものを接続していくという書き方はもちろんあって、それも面白いんですけど、だいたいやってみると、無尽蔵にあらゆるものが繋がってくるんだよね。例えばこのあいだ、デビット・リンチについて川端康成と接続させて書いたんだけど、4000字くらいはすぐ書けちゃう。だから字数が決まっている原稿をさっと書くときには私もそういうやり方をよくします(笑)。平岡と「笑い」とかで書き始めちゃうと、それこそラブレーまですぐ接続しちゃえるんだけど、それがどこまで本質的な議論になるのか……「笑い」で参照すべき思想家は他にもいっぱいいるわけでしょう。字数が制限されていない限り、それで一冊出来ちゃう。なので、そうしたテーマで小論を書くときには、恣意的に、オープンエンドで書かざるを得ない。俺が一番苦手な作業は、恣意的に選択したものを、あたかも本質的に選択したかのように拘泥することですね。

吉田 うーん、それを言うと後藤さんも俺も割と恣意的な書き方をしている気が……。

後藤 すいません、俺は恣意的なものが大好きなんです(笑)。まあ「恣意的」というのは少し自虐的な言い方で、本当は「あるプレートとあるプレートが地下の奥深いところでは実は繋がってるよ」と証明することがアナロジーの力で、「地上的」な想像力の人には「この山師が!」と大いに叩かれる。でも平岡って60年代的な「地下的」想像力の人ですよね? テーゼの立て方って確かに恣意的に出来てしまうんですけど、それによって開かれる地平も必ずあるはずなんですよ。

大谷 それは否定しないよ。ただ俺はそういうタイプでない上に、恣意的なことは皆さんに任せるから前提だけ提示をしたいっていうことなんです。何と何が似ているというアナロジーは、そもそもそれを考えているセット=前提を忘れることになりがちなんだよね。そのセットをちゃんとした上で語ろう、というすごい教育的な立場で書いている。

吉田 平岡の書き方にはフリースタイル的というか、それこそ韻を踏むように恣意的に話を繋げていくところがあります。恣意的なんだけどそこには偶然性がある。つまり九鬼周造が押韻と偶然性について指摘したように、たまたま韻を踏む音を持っているがために普通なら並置されないような単語同士がつながる。彼はそのようにして無関係と思えるほどの遠い話題にジャンプしてつなげてしまう。平岡には本当にライブ感があるなと思うのは、そうやってジャンプしていった挙句に、同じ話が何度も出てきてしまったりするところですね。

大谷 年を取ってからの平岡は特にそうですね。でも、皆でフリースタイルをやっても仕方なくて、それをやる前に、まず平岡を語る上でのステージを作る必要がある。自分が立っている場所の前提を確認した上で議論をした方が、お互いの違いが分かって話が深まると思うんだよね。

後藤 『平岡正明論』がすごくいいのは、平岡が書いた本と本の繋がりがめちゃくちゃ分かりやすくなるところだと思います。流れがよく分かるので、興味のないテーマの本でも「読めるかも」と思わせてくれるところがあります。

●21世紀の「平民芸術」を平岡的に考える

後藤 以前、SCOOLで大谷さんにお会いしたときもおっしゃっていたのが「平岡は文化が立ち上がる瞬間を見ている」、と。つまり平岡には文化の根に向ける眼差しがあると思うんです。

大谷 「文化の根」というと、少し違和感がある。俺は(文化が)始まる、立ち上がる瞬間と言いましたが、それは「根本」じゃないんですよ。すべての文化の成り立ちは実にいい加減で、テキトーに始まってテキトーに終わる。それが育つときもあれば、育たないときもある。すべての出会いがテキトーであるということと、「ルーツがある」というのは別の話だと俺は思う。「ルーツ」というと探していけば、そこにセットアップが見つかる印象を受けるけど、本当はそうじゃない。ジャズでも「ここから始まりました」とルーツを定めたがる人が多い。でも、そうじゃなくてテキトーに始まったんだよ。それはHIPHOPも同じでしょう。

吉田 HIPHOPのサウンドの場合、ファンクやソウル、当時流行していたディスコをベースにしながらも、クール・ハークがジャマイカのサウンドシステムを持ち込んだり、アフリカ・バンバータがクラフトワークを引用したりと、DJプレイもビートメイキングも混血の豊かさを獲得しています。平岡の「歌謡」の定義も、そういう意味で必然的というより、江戸期の歌曲や昭和のジャズ、古賀のメロディーやモダン民謡といった種々の音楽が偶然に混交して結果的に生まれたものですよね。

大谷 美空ひばりを論じるにしても山口百恵を論じるにしても、メソッドに染まってない成長の過程を見る。何が混ざっているのか、現在から過去へと遡って見ていく。だからそれはルーツがあって成長するというものではないですよね。

後藤 平岡は山口百恵にしろ美空ひばりにしろ、ある種のジャーナル性、そのとき流行っていたものに出会い、それを批評的に書いていくスピードが圧倒的に早いことに驚きます。机上の理論が現場で裏切られたら、アップデートしての繰り返し。その往還がこんなに早い批評家はいないのでは。現場主義と学知の巨大さがここまで矛盾せず成り立っている音楽評論家は、ほかにグリール・マーカス9ぐらいしか思いつきません。

大谷 それでいうと、たぶん机上の理論なんて平岡にはないんですよ。彼は先に考えない。まずは対象となるべきものがあるっていう感動があり、そこから考える。考えることが書くことだっていうね。生涯のテーマが「永久革命」っていう、全く恣意的にはどうにも出来ない、どうしようもなく大きなものだから、そこに足を取られることは全然なくて、逆に書くスピードは速くなるっていうね(笑)。

吉田 『平岡正明のDJ寄席』(2006)で平岡は、横浜の桜木町高架下の図なんかを書いているじゃないですか。あれを見て、平岡はハンニバル・レクターの記憶の宮殿のように、様々な文字情報を視覚情報と一緒に頭にインストールしているのではないかと思った。あの平岡特有の固有名を次々と接続していくのも、記憶の格納場所が空間的に隣り合っていたり、視覚情報として頭のなかで見えているんじゃないか。あるいはレコードの聴取体験を指して音を「見る」と言っていたり、初期の『韃靼人ふうのきんたまのにぎりかた』(1980)のようなヴィジョンの記述も含めて、非常に視覚的、空間的に思考していた人なのではないかと思うんです。

大谷 固有名に関しては、それは誤解だと思う。特に初期の平岡は増殖していくのは固有名ではなく、状況と状態についての記述です。固有名を連結していくというのはほとんどないと思う。基本的に平岡が固有名を出すときは「Aに対するB」といったように弁証法になっている。固有名を並列的に置いていくのはほとんどシンタックス(統辞)の拒否なので、平岡はやらないんですよ。

後藤 なるほど、しかし吉田さんの見方にむしろ可能性を感じますね。建築とスピーチの内容を連関させたシモニデスから続く古代の「記憶術」の問題と、平岡正明がどのように繋がっていくかは大きな問題だと思います。フランシス・イェイツ10の記憶術をめぐる議論が平岡に接続されるなんてスリリングじゃありませんか。

ところでちょうど横浜にいるので話しますが、「横浜」とか「野毛」という要素が入ってきから平岡の文章は明らかに変わったと思うんですね。情緒やペーソスが入ってきた。60~70年代ぐらいの頃ではシュルレアリスムやブンドへの傾倒のなかで切り捨ててきた部分が90年代になって出てきました。「キートン的」から「チャップリン的」に移行したといいますか。これを言うと大谷さんに怒られるかもしれないけど(笑)、俺は情緒がある90年代の平岡が好きなんです。そこには奇想があり、独特の文体があり、横浜の市井に集まっている人たちに向ける眼差しもありで、エッセイとして非常に面白いと思ったんですね。

大谷 いや、読み物として面白いのはたしかに80〜90年代のものですよ。俺が何回も読むのは『平民芸術』(1993)とかです。

後藤 俺は『官能武装論』(1989)から『チャーリー・パーカーの芸術』あたりの、90年代の仕事が一番いいと思うんです。普通の書き手は以前書いたことは重ならないように切り捨てて書いていくと思うんですが、平岡が特殊なのは雪だるま式に前に書いたものも全部出してくるというところ。そこは俺の師である高山宏の狂気じみた仕事ぶりと重なるんですよね。少し個人的な平岡との出会いについて話すと、修論がグリール・マーカスの『リップスティック・トレイセズ』をネタ本にした、中世賤民の千年王国運動からシチュアシオニストを経由したセックス・ピストルズ論だったのですが、「だったら平岡正明読んでみろよ」と勧められたんですよね。なので俺にとっての平岡正明は分かちがたく高山宏周辺の人脈と結びついていて、その両者を繋ぐのが四方田犬彦・田中優子・荻野アンナといった人たちでした。ある意味で俺はヨーロッパ精神史を勉強してきた人間なので、そこら辺の学知の豊饒さを(少し力不足と感じていた)ブラック・カルチャー研究に移植できないかなと考えていた。そこで平岡正明という領域横断的な知性がジャズ評論の世界にもいることを知り、林達夫11の「精神史」と切り結ぶ形で「レアグルーヴ、平岡正明」を書いた。谷川雁とか引っ張ってくる教科書的な平岡の読み方には俺はあまり興味がなくて、もっと垢抜けた「平岡正明の使用法」を、俺と同世代かそこらの若者達に提示したかった。平岡が60年代の著作で「マニエリスム」って言葉を使ってることは、澁澤龍彦への傾倒と絡めてもっと議論していいポイントですしね。色々文句あるでしょうけど、それが俺のやり方。所詮俺なんてドブネズミ、喧嘩上等ですよ。

ところで、ゼロ年代以降の平岡正明の話をしていなかったのでお聞きしたいんですが、落語などに触手を伸ばしていった平岡の可能性についてはどう思われますか。

大谷 それは今回の本で書けなかったところなんだよね。語り芸、歌にオペラとダンスとかいろいろな興味が平岡にはあったと思う。それでオペラのような総合芸術のステージだと、物語があって、美術があって、モデルがあって、音楽があって……その中で最後にようやく歌が出てくるわけですね。そういう総合的な面が19世紀から1960年ぐらいまであったと思うんだけど、歌謡曲が出てくると表現が歌に一気に集約していく。三波春夫12先生ですら、浪曲13ではなく歌謡曲をやってくれと言われる「歌」しかない世界になってくるわけ。でもジャズのスタンダードが強いのは、ミュージカルの一コマってことで、その歌に「設定」があるからなんだよね。つまり、歌の前と後ろに物語が付いている。

そうした形である種の歌というのは、その後ろにストーリーが入っている。それでピークの部分だけが歌になっているわけです。音楽というのはそもそもそういうものなんですが、モダン・ジャズは逆にそれを全部切っていく。それで今の音楽の状況をみると、昔に回帰していて、つまり「歌」だけじゃ売れないという世界になっている。AKBやテニスの王子様のミュージカルが流行っていることを見れば分かるように、ストーリーがないとCDも売れないし、ライヴにも来ない。つまり、我々は浪曲の時代に戻っているんじゃないか。

吉田 『フリースタイルダンジョン』の流行もそうかもしれない。つまり純粋にその場で行われるバトルだけを見るのではなく、個々のMCたちが背負っている物語や生き方を見せておいて、そのピークとしてのバトルを演出するという。

後藤 ある意味で平岡の批評は現在でも有効だということですね。

大谷 有効だと思います。そこに対する動線は引いてある。前にアニソンのフェスの映像を見たんだけど、めちゃくちゃ盛り上がってて完全に紅白歌合戦なんですよ。もう紅白より「紅白」してる(笑)。お客さん全員が歌を知っていて、全員で盛り上がっている。アニソンもアニメという「お話」があって、それのエンディング曲とかだから盛り上がっているわけでしょう。ウタを成立させる物語コミでないと受容することが難しい。だからこれも100年前への回帰だと思います。もう「アリア」だけじゃ誰も聴かないんですよ。それでHIPHOPは歌はないけど、キャラクターだけは立っているじゃないですか。だからストーリーはあるわけです。そういう小さな違いもおもしろいよね。

後藤 そう捉えると平岡と「レペゼン」を考えることは重要かもしれません。HIPHOPのレペゼンには物語性がありますし、平岡の『清水次郎長伝』(1996)とか任侠論もある種の「レぺゼン」と親和性がある。日本のHIPHOPを土着に根差したより巨大なパースペクティヴで捉えるため、平岡の批評が読み返される意味が見えますね。

大谷 だから歌舞伎の長唄ではなくて、浪曲を今考えることの重要性はありますよ。現代で浪曲的なリアリティのあるサウンドは何か、とかね。

吉田 平岡はラップをどう評価していたんですかね。『平岡正明のDJ寄席』で2パックの名前が出てきたと思ったら、平岡らしくインカ帝国の王トゥパク・アマルから名前を取っていることに言及しますが、結局JBのセックス・マシーンが最高という話に回収される(笑)。2パックも母親がブラックパンサーですが、もっとガチガチのコンシャスなものやポリティカル・ラップを聞いていたら共感するところもあっただろうし、気になるところです。

大谷 あまり聴いていなかったと思います。英語がわからないから入ってこなかったと思うし。だから逆に日本語ラップだったら入っていったかもしれないけど、平岡はとにかく聴いて感動して書く人だから、まず一発来ないとダメなんだよね。

後藤 平岡正明がもし日本語ラップ直撃世代のような年代に生まれていたら論じていたと思いますか。

大谷 これはすごい悪い言い方だけど、俺は「日本語ラップ」って話題というかタームには、日本語の「フォーク」と同じような印象を受けるんです。あのー、「日本語ロック」論争も結局「言葉」ばかりが問題にされていて、例えば歌詞が16分音符に乗って割れてるとか、ビートの作り方とか、発声の問題とか、バンドの組織論とか、プロデューサーとか、そういった音楽的に総合的な視点が全然出てこなかった感じなんですよね。なんでみんな「日本語ラップ」って言うのかな? 「日本のHIPHOP」だともっと統合的な話が出来るのにね。結局ラップの話は「日本語」の話ばかりで、音楽の話にはなんないなーとか。ミュージシャンやラッパー同士ではむしろ「音楽」の話ばかりですけど。

吉田 なるほど。確実にビートや発声といった「音楽」の話は少ないことには激しく同意で、そこはもっと言語化されるべきだし、自分でも特に書こうとしている領域です。ただ「日本語ロック」の例から考えれば、頭に「日本語」とつくのは本来日本語でラップが可能かどうかという問いが生きている間だけだったはずなんですよね。言うまでもなくこれだけ日本語のラップが溢れていて、その問いの答えが明らかになっている現状、もう「日本語」は不要のはず。けれど今度はグローバル規模でHIPHOPという言葉が失効して逆にラップという言葉に回収されてしまうほどになってしまっているので、「日本語ラップ」と呼ばれ続けるという今の状況があると思います。

(2P目に続く)