LA的円環-アイロニカルな楕円

ハリウッドという光の都市は、常に闇を孕んでいる。煌びやかなショービズ世界の周辺をイエロー・ジャーナリズムが嗅ぎ回ったのも、ドス黒い犯罪や醜聞を常にハリウッドが抱え込んでいたからであることは言うまでもない。この恥の聖林史をマニアックに収集し、一種の「恥部の思想」(花田清輝)にまで鍛え上げ、闇に沈んだもうひとつの映画史を蘇らせたのが悪魔主義者ケネス・アンガーによる『ハリウッド・バビロン』(1965年)であった。これによって、闇がなければ星も輝くことができないという、諸星の街(City of Stars)の宿命が明らかとなる。ハリウッド(LA)において、両者は常に矛盾を矛盾とせずに存立してきたのだ。追いつ追われつの光と闇がつくり出す円環――LA的円環――の、ヤヌスにも似た相貌が見えてきた。

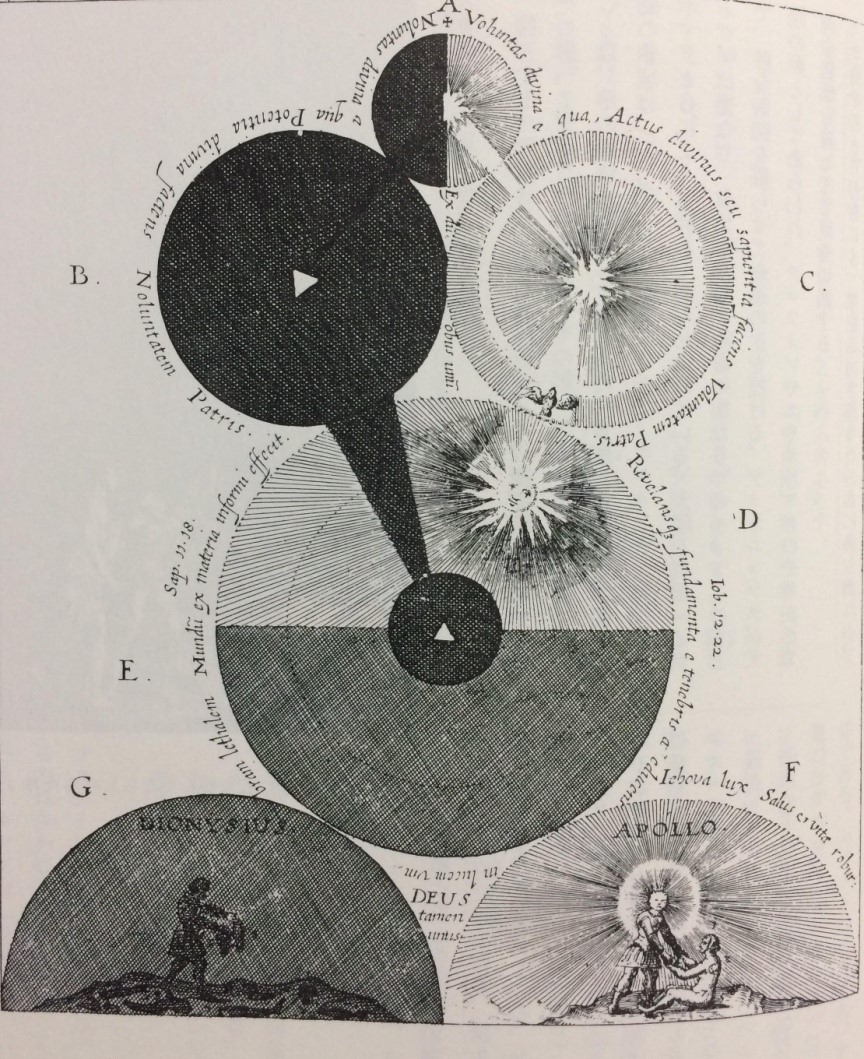

ファブリキウス『錬金術の世界』の中で紹介されている、ロバート・フラッドのさる著作に載せられたという図像【図11】が、このLA的円環をある程度正確に描いている。闇の領域G(左下のディオニュソス的領域)と光の領域F(右下のアポロン的領域)が融合するプロセスを経て、「二重の一者」として一番上の球Aが得られる、というもの。とにかく相反するものが存立する際、それは半円同士を足した円の形象で表示されるということを確認したい。

図11.ヨハンネス・ファアブリキウス、大瀧啓裕 訳『錬金術の世界』(青土社、1995年)527頁より。オカルティストのロバート・フラッドの著作にも用いられた図像。

生も死も、光も闇も、昼も夜も、名声も醜聞も、すべてを一つのアイロニカルな円として呑みこんでしまうハリウッドの「バビロン感覚」を、LAを舞台にした『ラ・ラ・ランド』も不可避的に持ってしまう。ある種のパラレルワールドを描く本作のエピローグが、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライヴ』に似ているのは決して偶然ではなく、両者がネガポジの関係を持った精神的双子であることを意味する。喜びと悲しみ、生と死が、ビターとスウィートが、シームレスに繋がったバビロン的円環を、LAは召喚してしまうのだ。高山宏が「メルヴィルの白い渦巻」の中で語った、「明が絶えず暗であり、喜びが間断なく悲愁である事によって、初めて全一の継ぎ目ない全円(フルサークル)として閉じられるべき生の多義性、夜の次には朝がくるという生の循環」[32]という円(=アイロニー)のイメージほど、先ほどの錬金術の図像と考え併せ、LA的円環を説明するのに適した言葉はないように聞こえる。とはいえこのフルサークルは、二律背反を抱え込んでいることから、紛れもなく楕円であるはずだ。正確に言えば、「限りなく円に近い楕円」を身振りするLA的円環なのである。

例えば劈頭を太陽の如く華々しく彩った「アナザー・デイ・オブ・サン」は、エピローグのセブの心理的楕円を閲することによって意味が再構成され、エンドクレジットではある種の悲痛さをもって繰り返されることになる――まるで「黒い太陽」(J・クリステヴァ)のように。喜びも悲しみも同時に表現するポテンシャルを持つこの曲に、最初見る者は歓喜し、最後は涙する。90年代UKロック・シーンを代表するザ・ヴァーヴの名曲「ビター・スウィート・シンフォニー」とは、そのことを歌ったものに他ならない。「苦く、甘い交響曲、それが人生」という一節ほど、『ラ・ラ・ランド』の副題にふさわしいものはないだろう。

LAの光と闇、昼と夜を循環する楕円のイメージで把握するには、成功したミアが家族と住む場所として終盤で登場する「シャトー・マーモント」が最適な例だろう【図12】。ミアとセブのデートムービーともなった『理由なき反抗』[33]のキャストたちが、撮影前に共同生活を営んだ場所でもあるこの城には、色々とバビロン的醜聞が谺している。海野弘『ハリウッド幻影工場』によれば、主演女優で当時10代だったナタリー・ウッドは、出演者のデニス・ホッパーと付き合っていたが、撮影時には監督で42歳のニコラス・レイと恋愛関係にあった。あるとき監督と主演女優の二人がベッドを共にしている姿をたまたま目撃してしまったホッパー青年は、ショックのあまり(そして彼女にまだ未練があったこともあり)「幼女虐待だ!」と訴えようとしたという……。[34] さらにケネス・アンガーの『ハリウッド・バビロンⅡ』の記述を信じるならば、そのころ主演のジェームス・ディーンは「苦しいは楽しい」とばかりにSM倶楽部で鞭打たれ、快楽を貪り、その結果股間は毛じらみだらけだったはずだ[35]。と、このようにある種の映画ファンにとってはシャトー・マーモントと『理由なき反抗』が喚起するイメージは、華々しさの一方で、そういったハリウッド・スキャンダルでもある。この両者を同一の映画内に登場させることは意味深長である。

図12.『ラ・ラ・ランド』に登場する豪奢と淫欲の館「シャトー・マーモント」

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/north-america/united-states/california/los-angeles/galleries/la-la-land-locations-inside-chateau-marmont/ (The Telegraph, 13 Jan 2017)

『ラ・ラ・ランド』という光が抱え込んだ闇(病み)、それは主演のライアン・ゴズリングが、『ドライヴ』というLAを舞台とした映画で、愛する女のために凄惨極まる(それこそ蹴りで脳漿を飛散させるほどの)暴力行為に走るドライヴァー役を演じた映画的記憶から来る、不意に見える闇の相貌でもあろう。元AKB48の前田敦子は『ラ・ラ・ランド』に関するインタヴューにおいて、「本来ライアン・ゴズリングの顔って暗い映画にハマると思うんですけど、今回はそういう部分をあえて抑えている感じがしました」[36]と卓抜な意見を披露したが、これはLA的円環の闇の相貌をおぼろげながら捉えてはいないだろうか。

以上の例からも分かるように、LAでは光と闇が対立することなく、常に円環をなして存在しているのだ。闇があるから星は輝くのであり、両者を切り離すことは不可能である。表と裏という単純かつ固定的な二元論の世界ではなく、どちらも同じレベルで真(現実)になりうる。光と闇の二焦点からなるLA的円環は、楕円軌道を描きながら循環し続ける。

こうして、セブのエモーションが描く楕円軌道を取り囲む形で、LA的円環というヴァナキュラーな楕円が存在することがわかった。しかし、それらを取り囲むさらに巨大な楕円軌道が存在するとしたら? ――聖数「3」の同心円宇宙は崩壊し、「2」の楕円宇宙が新生する。

2 Responses

Comments are closed.