2017年、日本に現れた『わたしたちの家』という小さな映画の大きな可能性について考えるとき、参照すべき言葉がある。1992年生まれのそのまだ若い映画監督は自身の作品について「映画を見ている私たちも(スクリーンとは)別の世界、三つ目の世界といえるような気がする*1」と説明した。

清原惟監督『わたしたちの家』は、平たく言えば一対のパラレル・ワールドを描く映画だ。同じ一つの家の中で、ある親子(セリとその母)と、記憶喪失の女性さなを保護した透子という女性のそれぞれ二組が生活している。本作では、この二つのエピソードが交互に登場し、例えばセリが部屋の障子を指で破ると、さなと透子の家でも破れる音がして、いつのまにかその部分に穴が空いていたりと、少しずつ相互に干渉する。そのようにして、観客には二つの出来事が別々に、そして同時に起こっているように感じられる。

『わたしたちの家』(2017年、清原惟監督)

こうして同時に複数の時空間を並立させる設定はある種のSF的な世界観を連想させるかもしれない。しかし、これまでに作られたであろう多くのSF映画――タイムスリップや瞬間移動を駆使する類のもの――と本作は、お互いの世界がほとんど影響を及ぼし合わないという点で一線を画している。こう言ってよければ、そこではちょうど私たちの世界と同じようになにも起きない。だからこそ、『わたしたちの家』にあるのは二つのフィクションではなく、鑑賞空間も含めた三つの世界なのだと監督は解説する。

以下では本作、『ひとつのバガテル』(2015年)『音日記』(2016年)の三本を参照しながら、音の演出を軸に清原惟という映画作家について考察する。この論考はいかにして彼女の映画がリアルであるかの検証に始まり、いかに私たちの住む現実世界のリアリティが映画のように脆く薄っぺらいかへと到達するだろう。

1、音楽としての映画のフレーム

東京藝術大学大学院の春季実習作品として作られた中編『音日記』には小さなアパートに暮らす2人の若い男、マルとリュウが登場する。マルは公園や町の雑踏、バイト先のボウリング場などでの自然音の収集を趣味にしており、リュウは注文に応じて使い捨てのピストルを販売する怪しい商売に関わっている。

本作は清原の並行世界に関する興味が音に由来することを示す作品だ。冒頭、少し大きめの公園にある森林の中を、右から左へとカメラがゆっくり水平方向に移動していく。そこにノイズが混じるのだが、それは緑が生い茂る森林におよそ似つかわしくない列車の通過音と、雑踏から漏れる見知らぬ人らの話し声だ。ショットが切り替わると、公園には古びたラジカセから伸びるイヤホンを耳にはめたマルが寝転がっており、その音は彼がフィールド・レコーディングして集めたコレクションの1つであることがわかる。観客は彼の主観でそのイヤホンの音を聞いていたというわけだ。

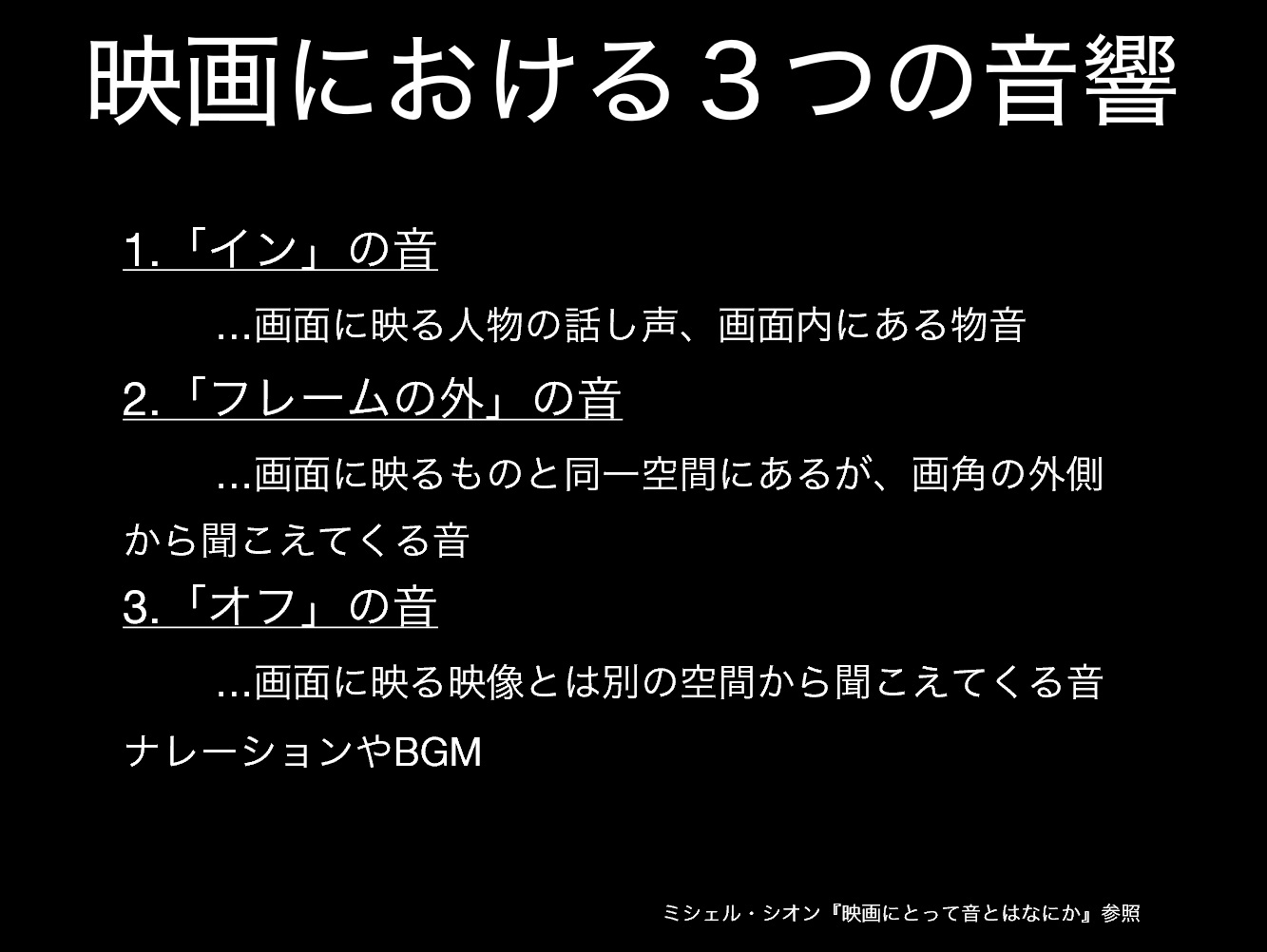

映画における音響演出を研究した第一人者であるミシェル・シオンは、映画を三つの音に分類している【図1】。一つ目は画面に映る人物の話し声や、画面内にある物音を表す「インの音」、二つ目は画面に映るものと同一空間にあるが、画角の外側から聞こえてくる「フレームの外の音」、最後に画面に映る映像とは別の空間から聞こえてくるナレーションやBGMのような「オフの音」だ*2。「オフの音」は、演出がわざわざ意図して付け加えるものであり、ナレーションによるシーンの説明や、BGMによるシーンへの特定のムードの付与などが代表的といえるだろう。

【図1】

『音日記』について、前述した公園の情景に列車の環境音が混ぜられるシーンをもう一度見返そう。画面に映るのとはどこか別の場所の「環境音」が「オフの音」として流される。ある空間を示唆する環境音とは作曲家によって作られた音楽や、意味内容を持つナレーションとは別の、言ってみれば雑音の集まりなのだ。しかし、ここではそのそもそも雑音であるはずの環境音について、清原は画面に映っているのとは別の場所のものを意図的に挿入している。彼女の意図はどこにあったのか。つまり、なぜ彼女は意図的に「オフ」の雑音を使ったのか。本稿では、それを映画における「音のフレーム」を意識させるためだったと仮定する。

「音のフレーム」とは何か。それを映画の中で考えるために、ジョン・ケージのあまりにも有名な「4分33秒」という曲の構造を補助線に引くことはおそらく有用だろう。全てが「休止」で構成された計4分33秒の三つの楽章から成るこの曲は、音という素材のフレームが時間であることを端的に表している。演奏者が一切演奏をすることがない空間で、聴衆が耳を傾ける周囲の物音や小鳥の鳴き声がその曲の構成要素であるとするならば、その「4分33秒」は他のどの「4分33秒」でもありえない。

映像表現におけるフレームとは、カメラに映った視覚情報を指すことがほとんどであろう。カメラに写ったものを撮影者の主観ということは容易だが、特定の被写体を想定せず、三脚を立てその上に撮影状態のカメラを置き、撮影者の意図というのが想定できない設定を準備しようと、そこには特定の画角に収まったものとそうでないものが生まれる。このようにカメラが空間から現実のほんの一部を平面として切り取るのと同じように、録音は時間から現実のほんの一部を切り取る。「4分33秒」は「4分32秒」でも「4分34秒」でもない。それが音のフレーミングである。清原の試みは、音と光によって構成される映像というメディアの中で、その空間(映像)と時間(音響)に対するフレーミングは全く独立して行われていることを気付かせる。

根源的な問題として、スクリーンとスピーカーというシステムに関わる限り映画は、ある音がどこから鳴っているのかという問題について観客を騙し続けなければならない。例えば、列車の走る音がして、画面の奥からこちらへ先頭車両の姿が見えてくるにしても、その音は画面の中からではなくスピーカーから聞こえてくる。先に取り上げた『音日記』でも、環境音と同時に少々言い訳がましく音源としてのラジカセを中心に映したショットが挿入されている。

視覚による空間のフレーミングと、聴覚による時間のフレーミングが独立しているということはつまり、それらを別々に組み合わせ直して使うことができるということだ。冒頭の公園の中で画面の「オフ」から列車と雑踏の環境音を充満させるシーンとは、ある視覚に別の時間の聴覚を混在させることであり、観客を混乱させる。

私たちはここで音による時間のフレームという思考の道具を手に入れた。音は時間の一部を切り取る。一方で、ここから議論を進めるにあたって、これに加えてもう一つ留意すべきことがある。それは、環境音という素材がその名の通り環境、つまり空間に関わるものであるという点だ。では、環境音は映画という表現において、あるいは空間と時間の知覚において、どんな機能を果たすのだろうか。『音日記』の終盤のシークエンスでは、ある興味深い実験が試みられている。銃を販売する組織からリュウを解放するため、彼の上司の女を廃屋に呼び出した彼とマルは、建物中にマルのカセットテープを仕込んだ。それは、天井から不気味なレコーダーがそこら中に吊るされた、ぶっきらぼうな図として示されるのだが、女はさまざまな過去のある時間から切り取られた声に囲まれ、迷子になる。音のせいで、女は本来迷うはずもないような小さな空間の中で、2人の少年を見つけられない。その廃墟の中に作られたのは、音でできた偽物の空間が集積する迷宮だ。ここには、環境音がそれを聴くものになにか空間を連想させる効果への期待が込められている。清原は単なる音が、そこに実際の空間があるかのように聴者をだます可能性を見据えているのではないか。

音という素材は、ちょうど「4分33秒」のように、時間に対しては律儀に、空間に対してはぶっきらぼうに関わりながら、現実の一部を切り取る。それを読むことのできる記号とみなすならば、音という素材は現実の時間の一部として存在するが、空間を意味内容として持つものと言うことができるだろう。とりわけ環境音は、それがどこの、どのような広さで、何に囲まれた場所であるかという意味を持つことができる。清原の映画は、視覚で示された空間に別の空間を意味内容として持つ音を重ね合わせることで出来上がるファンタスムなのだ。

しかし、音が空間を表すことが可能なように、その一方で運動の集積である映像もまた、現実の時間の一部を切り取った表象だと読むこともできる。別の作品の検討を通じて、映像と音に関する彼女の試みへの更なる分析を続けよう。

2、音と対峙する運動フレーム

映画において音と光とが、ちょっとしたことで意味や物語の一貫性を見失うばらばらの知覚情報であることはそれほど目新しいことではない。音のない映像、つまりサイレント映画を見れば、それが音楽のような明確な時間の方向性を持っていないということがよくわかるだろう。細かく切り分けられた各ショット同士の連続に時間的な方向性、あるショットのあとに次のショットがある必然性というのは必ずしも確定的ではない。視覚における時間の方向性はこのように不安定であり、そこに説得力を与えるのは音もしくは音楽だった。

ジャン=リュック・ゴダールの『はなればなれに』(1964年)のダンス・シーンでは、男女3人が並んで踊り、彼らが合わせて踊るはずの演奏とが流れたり消されたりする。映画制作において、視覚情報と聴覚情報とはそもそも別々に準備されており、後から職人的な技能で帳尻を合わせることを、観客よりもスタッフはよく知っている。ゴダールはそれを赤裸々に描いてみせたのであり、だから『はなればなれに』は作り手側にとって楽屋オチの喜劇でもあった。

『カルメンという名の女』(1983年)にはリヴァーブを施して原曲よりも1秒長い状態に引き伸ばしたトム・ウェイツの「ルビーズ・アームズ」を一曲丸々流すといった演出がある。これは、ゴダールの映画においていかに音と光がばらばらであるかを晒してみせる実践の最も極端な例の一つであり、そこでは彼の言葉で言うところの「ソニマージュ」――son(音)とimage(イメージ)を合わせた造語――としての「映画」が実現されている。

『ひとつのバガテル』(2015年、清原惟監督)

清原の試みは、映像における視覚と聴覚の分離に基づくものだが、ゴダールのそれとは決定的に異なる。ゴダールが少なくとも音について、あくまで単なるシニフィアンに過ぎないものとして正体を暴いていくのに対し、清原は音が空間をシニフィエとして持つことを信じる。彼女の『ひとつのバガテル』では、「こちら側」の現実世界と区別される「あちら側」の存在、そしてそれが音を担保にその存在をこちらへと知らせることがより明確に描き出される。

音大に通う夢を見ながら、団地でピアノを持つ老婆の家に間借りする少女あきは、カメラマンのために撮影ムードを盛り上げるための音楽を選ぶバイトを始めた。ある日、「このピアノはあなたのものです」というメッセージの余白に、団地の番地が書かれた手紙を受け取った彼女はその部屋を訪ねようと団地を彷徨うが、実際にその場所が存在しないことに気がつく。

本作には、シオンの分類で言うところの「イン」または「フレーム外」の音が溢れている。あきは間借りしている部屋でベートーベンのバガテルを繰り返し奏で、彼女の同級生は、自転車に取り付けたラジカセから交響曲を鳴らしながら彼女の元にやってくる。写真の撮影会場ではレコードが流され、近所の公園ではギターの演奏に合わせてダンサーが体を揺らす。そこには音楽が溢れているが、場面を盛り上げるための演出ではなく、あくまで実際の情景の中にある、その環境の音として描かれる。

バイトの面接にやってきたあきが、死ぬ前に聞きたい一曲を聞かれて、「モーツアルトのピアノソナタ11番」と答え、その理由が洗濯機のアラーム音だと言い添えるエピソードは象徴的だ。それは専門職によって作曲された「音楽」と生活の中にある環境音に対して、清原がはっきりと区別していないことを示唆している。

だが、実は本作はある「オフ」の音を際立たせるために、ほとんどの音響が「イン」または「フレーム外」として設定されているといえる。どうしてそのような配慮をすべきかといえば、その後ほど効果的に登場する「オフ」の音が音楽でもナレーションでもなく、環境音だからだ。

どういうことか。ピアノに関する手紙を受け取ったあきは、そこに書かれた住所を団地の中に見つけることができない。団地の中を彷徨う彼女のショットに、彼女がいつも弾いている「バガテル」が覆いかぶさる。それは、団地のどこかで子どもが練習しているバイエルンが空耳で聞こえるだけの何気ないシーンにも見える。本作の中で、その曲だけを演奏するという形で「バガテル」とあきが紐付けられてきたことを思い起こそう。今、目の前にあきがいるとすれば、その曲は誰が弾いているのだろう。それは一見、「フレーム外」から聞こえる環境音にも、この世界の外から聞こえる「オフ」の音にも聞こえる。

このショットの後、彼女は自宅に帰宅する。それは、手紙の主の探索を諦めた末の結果のようにも見えるが、一方では迷った末にやっと辿り着いた目的地がその間借りしている自宅であるようにも見える。その後のシークエンスで、あきは家の主人、まりに「このピアノは私のピアノです。これからは自由に使わせてもらいます」と言い放つ。手紙に書かれた、あきに差し上げられるあの「ピアノ」は、彼女が住む部屋にあるこの「ピアノ」だったのだ。

注目すべき環境音としての「オフ」の音が登場するのは、自宅を彷徨うあきを追いかけるショットで、だ。部屋をまたぎながら左から右へと押入れに向かっていくあきと一緒に、カメラが移動する。どこからか、子どもの遊び声や男性の話し声、掃除機のかかる音や、水の流れる音が聞こえる。あきはまるで、ここではない別の世界から聞こえるその音をたどるように押入れの扉へとたどり着く。まるでその先に別の時空間が広がっているかのように、彼女はそこに誘われる。

ここでも印象的な長回しが――『音日記』の冒頭、そして劇中で三度繰り返される、公園での撮影に録音声を重ねる演出と同様に――用いられる。このシーンの演出が作品全体に対して持つ効果を理解する上で、別の時空間への移動はなぜこのショットが長回しでなければならないのかを分析する必要が有る。清原作品における長回しの機能について、それがどのように現実の時間と空間を切り取るか注目しよう。

まず一つは長回しが(当然ではあるが)カットされていない、持続した一つのショットであること。もう一つは、そのショットに方向性を持った運動があることだ。

清原の例を参照する前にゴダールの『はなればなれに』のことをもう一度想起しよう。本作のダンスシーンも一連の長回しで撮影された運動ではあったが、それは「踊り」というループ(円環)する運動だった。このシーンを逆再生するのと、正しい方向で再生するのとではそれほどの違和感は生じない。先のサイレント映画で参照したような複数ショットのモンタージュだけでなく、一続きの長回しもまた、こうしてダンスシーンであることで時間の方向性を見失ってしまう。

清原の作品における長回しは、そこに映る運動が明確な向きを持っていることに注目する必要が有る。『音日記』では男の子たちが楽しむキャッチボールであり、『ひとつのバガテル』ではあきの移動がそれに当たる。投げるという動作のフォームは、ボールがどちらに向かって飛んでいくかというのを明確に表し、それを逆再生すれば重力を無視したように、手の中にボールが吸い込まれる。歩くという動作も同様だ。背中のほうに向かって歩きながら生活をするという人はほとんどいないだろう。その動作には主体の体の向きがあるために、途切れずにそれを映す映像は現実の一部から時間と空間の両方を同時に切り取ることができる。つまり、このように向きを持つ運動を長回しで撮るときだけ、映像は時間の一部を落手せしめるのだ。この向きを持った運動の長回し、というショットはこうしてちょうど音と同じように、現実の時間の一部であり、同時にどこかの空間を示す情報でもありうる。そうして音と同じ立場を得ることで、視覚もまた音の演出効果と引っ張り合うことができる。

押入れの向こうには公共ホールのステージがあり、彼女がそこでバガテルを演奏して、映画は終わる。つまり、そのステージはあきが聞いた環境音の居場所ではなかった。客の一人もいない、神秘的でさえあるその会場はむしろ二つの世界の中間地点のように現れる。そして、『ひとつのバガテル』でその寸前まで足を進め、描かれなかったもの――それが『わたしたちの家』に登場するパラレルワールドなのではないだろうか。

議論を急ぎすぎた。私たちはここまでに映像の中で音が現実の時間の一部を、光が現実の空間の一部を切り取ること、そうして切り取られた時間としての音がときに空間としての意味内容を持つことを確認した。それから光の視覚情報もまた、歩いたり走ったりといった方向性を持った運動であることで、現実の時間の一部であることがわかった。そして、清原の演出の特異性とは視覚と聴覚が同時にそして別々に、複数の時空間を提示することにある。

ここまで読み進めた方には、清原にとって、こちら側ではないあちら側の世界というものが、脚本の設定ではないということが想起できるだろう。視覚と聴覚に関する彼女の周到な演出を確認した今となって初めて、我々はそのあちら側の世界がただ「ある」ということをこの目と耳で体感できるようになったのだ。

3、映像のフレーム

長回しによって持続する映像空間と、そこに重ねられるそことは別の場所の音声。それが、例えばゴダールのように、映像が単なる音と光の集積物だと暴くことのために使われるのではないとしたら、『わたしたちの家』では一体何が行われているのか。

ここではないどこかの音が聞こえる、という演出自体は古典的な映画の手法である。ロベール・ブレッソン『抵抗−死刑囚の手記−』(1956年)では、革命分子として囚われたフォンテーヌ中尉が牢獄の中で、外から聞こえる看守たちの話し声や市電の走る音に耳を傾ける様子が、効果的な音の演出によって描かれる。

清原が試みている音の演出とは、ある意味で私たちが暮らしているこの時空間を、フォンテーヌにとっての牢獄として描くようなものだ。広すぎて、それが何かの囲い(フレーム)であるとは当事者には意識されないこの時空間を、一つの牢獄に見立てている。視覚情報とは食い違った、ここではない別のどこかから音が聞こえてくるとき、初めて観客はそこに複数の時空間が存在する可能性を、あるいは、登場人物たちがある時空間の牢獄に囚われていることを認識する。

『わたしたちの家』は、タイムスリップや瞬間移動によって「こちら側」の登場人物たちが「あちら側」に影響を及ぼすということはない。そうしたプロットが重要なのではなく、音と光によってそこにお互いに別々の空間がただ「ある」というふうにだけ示されることが重要なのだ。劇中のその二つの空間は、ちょうど私たちの鑑賞環境と、映画の中と同じようにお互いに関係を及ぼし合わない。そこに優劣関係はなく、あちら側にとってこちら側が、あちら側であるように入れ子状の関係を結ぶ。

最終的に、映像の中の時空間と私たちの鑑賞空間がこうして隔てられていることによって、私たちもまた現実の時空間に囚われていることを意識させる。ジョン・ケージのあの曲の視点でいえば、そこには別の時空間から流れてきた音がなることはなく、鑑賞中、観客はどうしてもその特定の4分33秒という牢獄に閉じ込められる。清原惟とは「フレーム」と「その外」を描く監督なのだ。

『わたしたちの家』でも、空間の持続を示すための長回しが効果的に用いられる。真っ暗な2階に物音の正体を探してセリが上がっていくのを廊下を直進する主観カメラが捉え、彼女と共に90度に曲がり、母親の恋人が「ぽてっとしてセリに似ている」とプレゼントした、花のささった花瓶を見つける。

もう一方では、家を訪ねてきた男なつきを追いかけて透子とさなが2階にあがり、セリとは反対側から家の外周を囲むように2階の廊下をたどって90度に曲がる。サナと透子、そしてセリは向かって、反対方向から半分ずつ2階の廊下の外周を回り、なつきのいる位置で出会う。

ここで注目すべき点は三つある。一つは、視覚情報が時間のフレームたるために移動の方向性を持った、「前に進む長回し」であること。そして、それが水平方向に引き伸ばされたパノラマ画面ではなく、移動がカーブを含むことで、ショット自体が3次元化していること。そして、その3次元の長回し同士がカットバックのように繋がれていることだ。

カットバックとは、会話のシーンなどで効果的に用いられる手法で、二人の人物が向かい合って話しているときに、お互いの顔を交互に映すことでそのシーンが繋がってることを示すためのものだ。つまり、3次元長回し同士のカットバックというのは、別々の時空間同士の対話を表現するものなのだ。

清原は音と長回しとを駆使して、そこに世界がただ「ある」ということを示してきた。『わたしたちの家』は世界は同時に複数あるということについての映画だ。ばらばらの世界が対話するとき、世界は常に一つの時空間=ユニ・バースに閉じ込められ、その一つ一つの時空間が常に複数同時に存在することが示される。これは同時に存在する別々の時空間を描くマルチ・バースについての映画なのだ。

その家の2階で二つの宇宙がすれ違うとき、セリが物音のする方に投げた花瓶は、なにかにゴンという音を立てて当たり、ぼとっと落ちる。そのずれは、花瓶が実は時空間を透過できず、何かの壁のようなものに当たったことを示唆する。この壁は、時空間を隔てる壁だ。これが二つの世界の映画ではなく、私たちの生きる現実も一つのパラレル・ワールドとして含む三つの世界の映画だとするならば、その壁は画面の中とこちらを隔てるスクリーンのようなものかもしれない。あの花瓶は、私たちのほうにめがけて投げられていたっておかしくなかった。

【註】

1 清原惟インタビュー https://www.goethe.de/ins/jp/ja/kul/sup/ber/21178643.html

2 ミシェル・シオン著、川竹英克、J・ピノン訳『映画にとって音とは何か』勁草書房、1993年

4 Responses

Comments are closed.