Joanna Demers, Drone and Apocalypse: An Exhibit Catalog for the End of the World (Zero Books, 2015).

マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』やグレアム・ハーマンの数多くの著作を出版しているZERO BOOKSからの一冊である。ゾンビものが猖獗を極める現代において、「黙示録」テーマは語られつくした感もあるが、ドローンミュージックの観点で、というよりドローンミュージックという「語りえないもの」(ジャンケレヴィッチ)を黙示録とのアナロジーから――それも単なる批評ではなくポストモダン的創作という立場をとりながら――読み解いていく本書は、100ページ程度の小さな名著である。

ポストモダン的だといったのは、本書が21世紀初頭を生きたシンシア・ウェイという架空の哲学者の遺稿から構成される「黙示録への注釈」なる2213年の架空展覧会のカタログという体裁をとり、この偽カタログに未来人のキュレーターが序文を寄せ、それをさらに上位から包括するかたちでデマーズ本人が『ドローンと黙示録』という本全体の序文(一種の種あかし)を書いている、という眩暈がするような入れ子構造になっているためである。

著者ジョアンナ・デマーズは『この音楽を盗め:いかにして知的財産法は音楽的創造性に影響を与えたか(Steal This Musi: How Intellectual Property Law Affects Musical Creativity)』(2007)や、『ノイズを通じた聴取:実験的電子音楽の美学(Listening through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music)』(2010)といった著作をもつ南カリフォルニア大学の音楽学教授であり、本書は2015年に刊行された第三の著書にあたる。ウィリアム・バシンスキ、Celer(またはウィル・ロング)、トマス・コナー、エリアーヌ・ラディーグ、裸のラリーズといった、アンビエント/ドローンの世界ではつとに名の知られたミュージシャンが分析対象となる稀有な奇書であり、紹介のみならず翻訳の価値もあるものだと思っている。

ドローンと「語りえないもの」

著者デマーズによる「序文」では、ドローンミュージックを語ることの困難がまず指摘される。デマーズは「無意味性について(On Meaninglessness)」という論文を2011年に発表しているが、ここで彼女はドローンミュージックについて書くことと、ドローンミュージックの比較不可能性という矛盾について言及している。それはつまり、ドローン全般にあてはまる長大な音の持続時間と、そのほとんど変化のない音楽を記述するときに使うべき言葉の欠如という矛盾についてのことだ。こうなると記述できないドローンミュージックは「無意味」というラベルを貼られても仕様がないということになるのだが、むしろそれを「語りえないもの(ineffability)」と言い換え、その豊饒性を言祝いだのがウラジミール・ジャンケレヴィッチの『音楽と筆舌に尽くせないもの』(邦訳は国文社)である。

以上のような一般論的立場からドローンサウンドを言語化する難しさを述べたのち、よりパーソナルなレベルで起こった「事件」について彼女は重々しく語っている。彼女が懇意にしているドローンユニットCelerのウィル・ロングの発言が、ドローンを語ることの困難にさらに追い打ちをかけたようなのだ。全文引用しよう。

哲学に関連した心中にある何かが、音楽と繋がっているかどうか、僕らは分からない。でも哲学を音楽に結びつけることができるという事実は大切で、僕がもっとも願っているのは、みんなが音楽を自分自身と結びつける何かを見つけてくれることだよ。(3頁)

これはデマーズに大きなショックを与える発言となる。Celerの雰囲気あるドローンミュージックと意味深なタイトルには、実のところ「秘密のメッセージなどなく、解釈すべき暗号など何もなかった。美しい音楽の只中でさえ、何もなかったのだ」(3頁)。

このあたりから、本書が「批評」ではなく「創作」に向かった理由が明らかになっていく。デマーズは単に「書く」ことより、実際に「する」ことを通じて、ジャンケレヴィッチのいう「語りえないもの」に応答しようと決意するのだ。捉えどころのないドローンミュージックは、逆説的に批評言語を引き寄せる引力を持つと同時に、「語りえないもの」として論者を突き放す斥力も兼ね備えた磁石のようなものであるが、そうした批評するうえでのジレンマを、実践的な「創作」ならば解消できるのではないかとして、本書はスタートする。

研究ではなく、ポストモダン的創作によりドローンに肉薄する

2213年にLAで催された「黙示録への注釈(Commentaries on the Apocalypse)」展のカタログという設定がもちこまれ、シンシア・ウェイという1984年生まれの架空の哲学者、およびその手記とアート作品を捏造し、一種の衒学的ゴシック/ポストモダン文学のような佇まいさえもつ『ドローンと黙示録』は、このドローンという音楽の捉え難さを踏まえてのアプローチとなっている。こうした姿勢をアカデミシャンの逃げ口上だと難じる手合いを予測して、デマーズは学者による同様の創作的研究/研究的創作の例を2つ挙げる。ティム・ムルガンの『壊れた世界のための倫理』(2011)がそれだ。大災害が世界を滅ぼした後のある時点で行われた大学の連続講義というフィクショナルな設定のもとで、黙示録への哲学的考察が加えられていく。あるいはレザ・ネガレスタニの『サイクロペディア』(2008)も、批評理論と石油政策を中心とするフィクションの融合となっている。このような系譜上に本作も属するとデマーズ自身が指摘している。ちなみにフィクションを織り交ぜた批評という方法は、二年後の2017年に刊行された『思考‐虚構の解剖学(Anatomy of Thought-Fiction)』でも活かされており、こちらは2214年にデマーズの未発表草稿が発見されたという設定で始まる。

なぜ「ドローンと黙示録」なのか?

こうした「創作」にくわえ、ドローンミュージックを捉えるうえでなぜ「黙示録」というテーマがカップリングに選ばれたのかについてもデマーズは説明している。

もしドローンミュージックが解釈不可能であるのなら、それを黙示録的だと言うことは矛盾しているように思われるかもしれない。しかし黙示録自体が解釈を嘲る現象なのである。つまり、それは語りえないものの文学的再演であり、言語を超越し、避け、否定するものなのだ。(7頁)

読み進めると分かることだが、デマーズにとって「ドローン」と「黙示録」の両者はアナロジカルに結びついている。後のエッセーでさらに展開されることになるが、序文ですでに興味深いアナロジーが幾つかみられるので、まず指摘しておきたい。

「ドローンミュージックは死の音楽だ」とデマーズは語るが、それはウェイが手記で取り上げるドローン作品に「死」をテーマにしたものが多いからである。エリアーヌ・ラディーグがチベットの『死者の書』をベースにつくりあげた『死の三部作(Trilogie de la Mort)』(1998)、ティム・ヘッカーの『レイヴの死、1972年(Ravedeath, 1972)』(2011)、そして世界貿易センタービルの飛行機追突事件をテーマにしたウィリアム・バシンスキの『崩壊の輪廻(Disintegration Loops)』(2014)などである。

ところで英語のApocalypse(黙示録)にはRevelation(開示)という絶望をうらがえした希望のニュアンスも含まれるように、ドローンは「生命の音楽」だとデマーズは語る。子宮の中の胎児は、低く唸る音や心拍音から構成されているドローン的サウンドスケープを生きているのだともいえるからだ。具体的な作品を例にとれば、ラディーグの『生物発生(Biogenesis)』(1974)は、彼女の心拍と彼女が抱えている赤ん坊の心拍の録音から構成されているし、Celerのドローン音楽の美しいまでの簡素さも、子宮内の保護と慰めを思い出させる。

また彼女の黙示録理解は思弁的実在論の立場に近いことも、ハーマンを含むZero Booksのラインナップを眺めれば特筆するべきだろう。以下の文章からそれが分かる。

「世界の終わり」という言葉の意味は曖昧にさえなっている。というのも、黙示録のもっとも悲観的な予測でさえ、地球という惑星自体が消えてしまうと主張する傾向にはないからだ。では、何が終わるのか? ティモシー・モートンによって考案されたハイパー・オブジェクトのように、黙示録は私たちが理論化し、予測する何かであるが、その全体像を知ることはない。 (8頁)

要するに本書は、サウンドそれ自体を明確に記述しえないドローンを、黙示録とのアナロジーで捉える試み/エッセーであり、そのアナロジーの翼をどこまで羽搏かせることができるかという思考実験でもある。200年後の未来のキュレーターによるイントロダクションに続いて、シンシア・ウェイの残した(という設定)のエッセーと「思弁的作品(speculative artwork)」が続く。なかでも2つのエッセーに、デマーズ=ウェイのアナロジーの技巧が凝縮されているように思われるので、以下手短に紹介しよう。

エッセー「マニフェスト」――バシンスキ『メランコリア』と蒐集/解剖学

先述したように黙示録には「開示」のニュアンスがあることから、ウェイは「マニフェスト」という言葉の意味を深めていく。manifestは名詞で「積荷目録、乗客名簿」を意味するが、似通ったmanifestationという語には「明らかにすること」の意味もあり、ウェイは言外の裡に「目録/明らかにすること」と、両者の意味を二重化させている。目録を作れば、何かが明らかになるのである。

バシンスキの傑作『メランコリア』(2003)が14の楽曲からなる鬱の臨床例集であるという着眼から、これを「蒐集」のテーマで読んでいくというウェイの本書でもっとも才気ばしった思考/試行が堪能できる。バシンスキは、ピアノとテープノイズを細かな差異を加えながら14回繰り返すことで、サウンドにおける目録を作っているとウェイは語る。これはある黙示録的状況を開示してもいる。それはつまり、目録と同義である「表が、所有権を記録する誇大妄想的な欲望に由来する」からであり、より詳細には、目録/表に内在する「すべてが消えてしまう前にすべてを捉えたいという締めつけられるような欲望」(40頁)を、黙示録的状況は惹起せしめるからである。これはマニエリスムという「危機の時代」において、ルドルフ二世が世界の珍品を蒐集した妖異博物館を打ち立て、バラバラに分裂した何かを一か所に寄せ集めた状況と事程左様であろう。儚い『メランコリア』のサウンド・アナトミアは、所有と目録に取りつかれた君主の儚い心理もまた開示する14の臨床例なのである。

このエッセーには「蒐集」の他にもう一つ「解剖」のテーマが仕込まれている。ウェイが参照するポール・ヴィリリオの「無慈悲な芸術(Pitiless Art)」という論攷は、解剖図の野蛮さと非倫理を問うたものであり、すべてを切開して中身を見たいという啓蒙精神がそもそも「暗黒啓蒙」である問題にメスを入れている。ウェイはこうした事態を以下のように一般化している。「もっとも狡猾な残忍行為は、全世界の特質をリスト化し、真実を記録し、エントロピーからシステムを樹立するという計画とともに始まる」(46頁)。

つまり解剖学と、紀元前四世紀に書かれたアリストテレスの『動物誌』に代表される博物学には、すべてを知りたいという欲望からくる同種の残忍さがあるのだ。ここでウェイは、バシンスキの『メランコリア』を、黒胆汁に悩まされたロバート・バートンの『憂鬱の解剖』(1621)と比較することでさらなる飛躍を試みる。このマーク・フィッシャーの同国人によって書かれた憂鬱大全――ヨーロッパでは伝統的に解剖(anatomy)が「大全」といった意味で使われ、しばしばタイトルに冠せられた――を、バートンは自身のセラピーとして書いたうえ、そのブッキッシュで思弁的(speculative)な憂鬱の蒐集行為は、実際に目にしたものしか信じないアリストテレス的な経験主義の対立物であるとウェイは言う。2、3のモチーフを様々な角度から変奏し繰り返すバシンスキの思弁的かつ臨床的なサウンドは、バートンのメランコリーの百科全書をサウンドとして再演したものなのである。

エッセー「黙示録的欲望」――ドローン、あるいは愛と自由意志

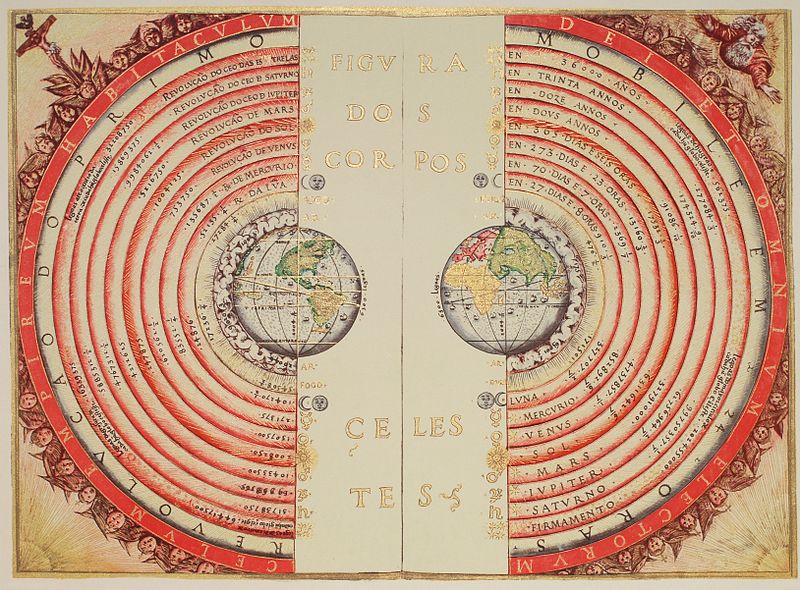

複製芸術時代における何度も繰り返しが可能な黙示録的作品は、他人の苦痛や悲劇を美と感ずる「シャーデンフロイド」以上の何かではないか? と、このエッセーでまずウェイは問いを立てる。彼女はレコードとCDという二つの円盤を持ち出し、これらがアリストテレスの宇宙モデル【図1】と似ているという奇想天外な指摘をする。バルトロメオ・ベーリョ描く図では、地球が中央に描かれ、そのまわりに天体軌道が幾層にも描かれている。この軌道がレコードの溝を思い出させることから、ウェイはこのメカニカルに決定され、動かしがたい宇宙モデルに、レコードの祖型をみる。

図1.ポルトガルの宇宙誌学者バルトロメオ・ベーリョの描く天体モデル(1568年)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartolomeu_Velho_1568.jpg

これだけではあまりに馬鹿げているが、ここからウェイは驚異的なアナロジーで説き伏せにかかる。『哲学の慰め』(524年前後)を書いたボエティウスもまた、地球を中心に諸天体が同心円状に回っている宇宙モデルを考えていたが、この天体が運動する際に摩擦して生じるサウンドは「天体の音楽」と呼ばれ、ウェイの見方では、これは軌道=溝に針が落とされて音が発せられるレコードとアナロジカルに結ばれるのだ(そもそもアナログレコードの「アナログ」と「アナロジー」は同語源である)。

ではこの「天体の音楽」とは実際どのような音だったのだろうかと、ウェイは不可能な問いを発する。それは知りえないことだが、延々と変わらず回転を続ける天体とレコードの運動から導き出される「ループ性」を手掛かりに、ウェイはティム・ヘッカーというドローンミュージシャンの作品分析に入っていく。『架空の国家(A Imaginary Country)』と『紫外線のハーモニー(Harmony in Ultraviolet)』の二作は、最初と最後のトラックが本質的に同じものとなっていて、つまり聞き終えてそのまま冒頭に返れば、シームレスに始まりと終わりが結ばれて連続体となるのである。

ここから「ループ」を切り口にしたドローン哲学のようなものが展開されることになる。ヘッカーの『レイヴの死、1972年(Ravedeath, 1972)』を200回以上聴いたというウェイは、その「死」をテーマにした作品の悲劇的構造を熟知しており、「その軌道は愛する人間の顔の線と同じくらい親しみ深いものとなった」(76頁)とさえ語っている。「死の音楽」とデマーズが呼んだドローンは、複製芸術時代の特権たる「ループ」をもって繰り返し接すれば、悲惨美を超えた「愛」もまた育むことになるのだ。

ここで終わってもいいところ、さらなる一回転があるところがウェイの綺想三昧の面目躍如ぶりである。「レコードは回る、天体も回る、しかし運命は動かず鎮座する」(76頁)というウェイの箴言は、さらにドローンと自由意志の問題にまで踏み込むことになるのだ。それはつまり、「悲劇作品における唯一の自由意志は聞き手の諦めの中にあり、それは最悪の形で終わると知っているプロセスを受け入れるということでさえある」(77頁)からである。変化に乏しい「死の音楽」たるドローンから、ループ=回転によって「愛」と「自由意志」を掴み取ることができると、彼女は力強く断言する。

終わりに――音楽と「類推の魔」

以上見てきたように、本書はドローンという「語りえないもの」を世界終末の感覚である「黙示録」とのアナロジーで捉えていく奇書であるが、これはドローンへのアプローチのみならず、音楽批評一般にも有効な、ひとつの「方法」を提示してさえいる。偶然にも前回紹介したジェームズ・バクスター・ピーターソン『ヒップホップ・アンダーグラウンド』もまた、ヒップホップと「地下」のアナロジーをひたすら推し進める奇書だったというのもある(ピーターソンのいかにも「学者」しているスクウェアな論の運びはこちらで別に論を補う必要さえあったが、デマーズ=ウェイの内容と形式が一致した優雅なエクリチュールには特に付け足すこともないほど感心させられた)。

しかし批判すべき点がないわけではない。本書はアナロジー型の音楽批評の可能性とともに限界もまた示している。裸のラリーズを論じたエッセー「黙示録の後で」では、彼らの大音響ノイズによる、ピラネージの無限にうねり狂う暗黒迷宮のヴィジョンをサウンド化したような空間造形能力などには一切触れず、戦争や原爆の記憶がどうのこうのといった「ポスト1945のポピュラーカルチャー」言説――デマーズの専門領域である――にまで矮小化してしまっている。これはサウンドそのものへの感心が薄れた結果招かれる、社会反映論的な最悪の型の音楽批評ともいえる。Sunn O))) やボリスといったヘヴィドローン系バンドへの言及がないこと自体、身体的に体験される「音」の快楽や驚異に彼女のプチブル的感性が無縁であることを物語っているようだ。

とはいえ、このレベルまでアナロシカル・シンキングが達成できた音楽批評がかつて日本にあったかといえば疑問であり、その意味で上記欠点を差し引いてなお本書の価値は計り知れないものがあろう。サウンドそれ自体を語ることもたいへん意義深く、認めること吝かでないが、行き過ぎるとそれはときに退屈である。他ジャンルとのアナロジーを退け、狭い意味での「科学的」筆致になっていくからである。しかし広義に言えば、元々科学とアナロジーは対立概念ではなかった。どころか、科学はアナロジーを駆使してさえいたことを、無知蒙昧の徒は早々に学ぶべきである(例えばニュートンは万有引力を「愛」と呼んだ)。

ここで個人的な話を持ちこんで恐縮なのだが、本書の問題意識ともある程度重なってくることなので許されたい。セックス・ピストルズを修士論文のテーマに選んだわたしは、パンクサウンドの識別不可能性に悩まされていた。大体サウンドが同じなのである。ジャンケレヴィッチの用語でいえば、ドローンサウンドには豊かな「語りえないもの(ineffable)」があるが、パンクサウンドには貧しい「言語道断なもの(indicible)」しかないのである。こうして懊悩しているときにグリール・マーカス『リップスティック・トレイセズ』という名著に幸運にも出会い、サウンドを超えてむしろ精神史的にランターズといった千年王国運動~ダダ~シチュアシオニストという流れに掉さす形でパンクの精神を位置付けられることを知った。音楽をその音楽を奏でる人間の精神にまで還してしまえば、あとはその精神の軌跡をたどることで、自然と脱領域型の批評になっていく。その意味で「精神史」や「観念史」と呼ばれる方法は、映画は映画、音楽は音楽として分析するミディアム・オリエンティッドなグリーンバーグ風のモダニズム批評に対する痛烈なアンチテーゼともなりえているのであり、これを音楽批評に持ち込むななどと言われる筋合いはない。

没個性的なパンクを語るうえで「精神史」が最良の方法たりえたように、デマーズはドローンという無変化の音楽をアナロジーで捉えていく方法を最良と感じたに違いない。両者ともに領域越えを前提とする。「類推の魔」(ロジェ・カイヨワ)に淫するデマーズの方法を、日本の音楽批評もまた厳粛に受け止めねばならないのではなかろうか。

後藤護(暗黒批評)

連載【音楽批評のアルシーヴ海外編】バックナンバーはこちら